Etat de l’Aérostation dirigeable en 1914 :

Sans remonter trop loin dans le temps, ni, vouloir écrire à nouveau l’histoire, très souvent et très bien faite, des débuts du dirigeable, nous rappellerons toutefois que si la solution de la dirigeabilité des ballons avait été trouvée par le colonel Charles Renard, en 1884, ce n’est que vers 1900, avec les ballons de l’ingénieur Julliot, qu’on avait commencé à envisager l’utilisation véritablement pratique de ces engins.

Mais si le nombre et le succès de leurs ascensions avaient, à juste titre, frappé l’opinion publique et fait concevoir les plus grandes espérances, il est permis de dire qu’à peine résolvaient-ils les problèmes techniques les plus élémentaires de la navigation aérienne. Sans vitesse, sans stabilité, sans lest, ils n’étaient que des ébauches dont il était prématuré d’escompter l’emploi à la guerre. Les accidents dont furent victimes le Patrie à Verdun en 1907, le République au retour des manoeuvres du Centre en 1909, nous dispenseront d’une plus longue démonstration. Au contraire, la souscription qui, à la suite de cette dernière catastrophe, fut ouverte par le journal "Le Temps", devait nous donner une série de ballons-école, tels que "le Temps", le "Capitaine-Ferber", qui, quoiqu’encore inutilisables à la guerre, étaient, au point de vue technique, très supérieurs à leurs devanciers. Elle devait surtout donner le branle à l’activité de nos constructeurs et faire sortir, enfin, vers 1911-1912, l’ensemble des ballons souples de 10.000 mètres cubes environ, avec lesquels nous commençâmes la campagne, et parmi lesquels il faut citer : "L'Adjudant-Vincenot", le "Dupuy-de-Lôme" et le "Montgolfier", du type Clément-Bayard; le "Conté", du type Astra; le "Commandant-Coutelle", du type Zodiac, et enfin, le "Fleurus", du type Lenoir.

Toutefois, l’Etablissement central du matériel de l’Aérostation de Chalais-Meudon, les jugeant, à juste titre, inférieurs encore à leur tâche de guerre, soumettait dès 1912 aux constructeurs un programme de dirigeables souples, beaucoup plus puissants, de 20 à 25.000 m3, dont les premiers échantillons furent gonflés au cours des années 1914-1915. Nous dirons ci-après quel parti on en put tirer.

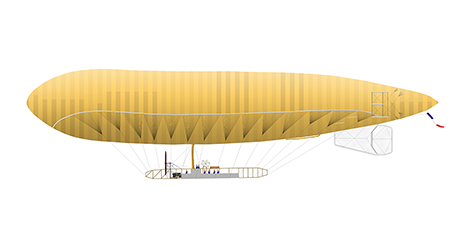

Dirigeable "Adjudant Vincenot" :

Voyons donc quels étaient les caractéristiques et les moyens d’action de nos ballons en 1914. Nous prendrons pour exemple le plus célèbre d’entre eux, "L'Adjudant-Vincenot". Ballon souple de 10.000 mètres cubes environ, mû par deux moteurs de 120 HP, sa vitesse ne dépassait pas 52 km. Avec sept aéronautes à bord, 300 kilos d’explosifs, 12 heures d’essence, il pouvait franchir les lignes à l’aller à 2.300 mètres au maximum au-dessus du niveau de la mer, au retour à 2.800 mètres. Dans la limite des vitesses de vent qu’il pouvait remonter pratiquement (9 à 10 m/s), il pouvait survoler un circuit total de 400 km. environ. Techniquement au point, servi par un équipage très entraîné et très homogène, il se présentait au mois d’août 1914 avec une remarquable série d’ascensions derrière lui, parmi lesquelles il faut citer le record du monde de durée en circuit fermé sans escale, les 28 et 29 juin 1914, par 35h19’ (Cdmt du ballon : Cne Joux). L’étude de son utilisation militaire avait été préparée avec soin.

Dès 1912, il avait la télégraphie sans fil. En juin 1913, il prenait part aux manoeuvres du 20ème corps d’armée ayant à son bord des officiers observateurs d’état-major. Il exécutait à l’occasion des grandes manoeuvres du Sud-ouest à Albi, une très intéressante série d’ascensions au cours desquelles il atteignait l’altitude jusque là inconnue, de 1.800 mètres.

A Issy-les-Moulineaux, en 1913-1914, il s’exerçait au lancement des projectiles. Puis, sous l’impulsion du général Bernard, alors Directeur de l’Aéronautique Militaire, il entreprenait un long voyage de dix-huit heures en plein hiver, avec simulacre de bombardement de nuit des places fortes de Toul et Verdun, exercices de navigation à la boussole et essais de détermination astronomique du point. Il se préparait, enfin, à participer aux manoeuvres de forteresse d’Epinal, quand éclata le coup de tonnerre du 2 août 1914.

Immédiatement, on le regonfla. On l’arma hâtivement de fusils modèles 1886 et de deux mitrailleuses pour se défendre contre les attaques possibles de l’aviation ennemie. On le munit d’obus de 155 longs, non empennés, qu’il fallait amorcer en enfonçant, d’un coup de marteau, un clou dans la fusée débouchée à 23 secondes, et, le 4 août, avec son équipage complété par un officier d’état-major observateur (Cne Gouney), il était prêt à marcher. Les travaux de gonflement et d’arrimage avaient demandé cinquante-quatre heures.

Dirigeable "Adjudant Vincenot" de 10.000 mètres cubes environ, propulsé par deux moteurs de 120 HP - Sa vitesse maximum était de 50 km/h - Avec un équipage de sept hommes, armé de 300 kilos d’explosifs, avec 12 heures d’essence, il pouvait franchir les lignes à l’aller à 2.300 mètres d'altitude, au retour, après avoir largué ses bombes à 2.800 mètres - Il avait un rayon d'action maximum de 400 km - Du 2 août 1914 au 1er juin 1916, ses équipages ont effectué 230 ascensions - Il a été abattu et s'est posé désemparé au Sud de la tranchée de Calonne, à 400 mètres des tranchées allemandes - Son équipage était composé du Cne Paquignon, de l’Adj Paban, du Sgt Legrand, du MdL Bever et des Sol Bret et Diounot - Seul le Sgt Legrand a été gravement blessé à la colonne vertébrale - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin David Méchin que je remercie pour son aide.

Les dirigeables d’août à décembre 1914 :

Des reconnaissances :

Quel rôle allait-on lui demander de jouer ? Recevant, par l’intermédiaire de l’officier observateur, des ordres du GQG, puis de la IIème, et enfin, de la Ière Armée, il est employé à des reconnaissances stratégiques d’abord, puis à des reconnaissances tactiques sur le front des deux armées. Mais, par suite des restrictions apportées aux bombardements aériens par le général en chef et des idées mêmes de l’officier observateur, chef de mission, il ne peut utiliser régulièrement les projectiles de 155, d’ailleurs peu maniables, dont on l’a muni. Aussi, c’est incidemment que, le 23 août, il lancera quelques obus sur les bivouacs ennemis de la forêt de Vitrimont, ou, le 9 octobre, sur le Camp dès Romains, que l’ennemi vient d’occuper. L’impossibilité où le met sa faible vitesse de se défendre utilement contre l’aviation de chasse ennemie restreint à la durée de la nuit, et on sort de préférence par nuit claire, la longueur de ses sorties. Mais, sur ce terrain bien connu, de longue date, par l’équipage et l’observateur du dirigeable, nulle erreur n’est possible. Tous les cantonnements, bivouacs, avant-postes mêmes sont éclairés. Nul mouvement de troupes par voie de terre ne peut échapper aux yeux avides qui surveillent en permanence un sol dont le moindre détail reste visible, malgré l’altitude, sous la lune. Les trains eux-mêmes, quoi qu’ils marchent tous feux éteints, ne sauraient masquer la lueur faible, mais dénonciatrice, des cheminées de leurs locomotives.

Quant à la réaction de l’ennemi, elle est nulle : des coups de fusils qui ne se prolongent pas, car l’ennemi se rend rapidement compte que la lueur de ses feux le trahit ; des coups de canon qui sont courts de plusieurs kilomètres et qui, lassés d’une poursuite impossible, s’arrêtent bientôt. Et le ballon revient au hangar de Toul avec, dans son enveloppe, quelques trous de balles de fusil, dont on ne s’aperçoit, en général, que longtemps après, et, parfois, un accroc moins négligeable produit, en général, par un éclat d’obus français. Car le soldat français, assez mal informé, ne conçoit guère qu’il puisse exister d’autres dirigeables que les monstres du comte Zeppelin. Il prend, en général, nos fusées de reconnaissance pour des bombes incendiaires, et la faible altitude du ballon quand il rentre à son port d’attache assure au tir de l’artilleur français une efficacité que l’artillerie ennemie ne saurait attendre du sien.

Des bombardements :

C’est dans ces conditions que l’"Adjudant Vincenot" exécute à Toul, d’août à octobre 1914, dix-sept ascensions, dont la plus remarquable et la plus féconde en résultats, est celle du 19 août 1914, à la veille de la bataille de Morhange, au cours de laquelle le dirigeable relève dans la région de Nebing-Lostroff, une extrême densité de bivouacs, des signes d’une extrême activité et, en même temps, d’une extrême nervosité de l’ennemi. Il en fait part immédiatement au Q. G. de la IIème Armée. Pendant ce temps, d’ailleurs, ses camarades ne restaient pas inactifs.

Les autres dirigeables :

A Maubeuge, le "Dupuy-de-Lôme" (commandant, Cne Leroy), après quelques reconnaissances et quelques bombardements en Belgique, avait dû fuir l’avance allemande menaçante, le 24 août 1914. Arrivé de nuit à Reims, à basse altitude, il y était pris à partie par la garnison, qui, le tenant pour un ennemi, le criblait de plusieurs milliers de balles de mitrailleuses. L’une de ces balles tuait malheureusement à bord l’un des pilotes, le Ltt Jourdan, officier actif, courageux et énergique. Le ballon, irréparable, dut être ramené à Chalais.

Le "Montgolfier" à Maubeuge, d’abord, à Saint-Cyr et à Toul ensuite, exécutait avec des fortunes diverses, une fort belle série de reconnaissances et de bombardements, dont l’une, en particulier, qui dura douze heures, fait le plus grand honneur au courage et à l’endurance de son chef, le capitaine Prêcheur, qui trouva plus lard une mort glorieuse à bord du Pilatre-de-Rozier

Le "Fleurus 1", sous le commandement du capitaine Tixier, opérait fort brillamment à partir de Verdun, en direction de Luxembourg, de Trêves, de Sarrebourg. On verra au tableau qui termine ce chapitre le sommaire de toutes ces belles ascensions.

Le "Conté", enfin, d’Epinal, sous le commandement du capitaine Frugier, bombardait, le 17 décembre 1914, Sarrebourg et Heining. Le "Conté" avait été également pris à partie par les troupes françaises, le 9 août 1911, dans la région de Lunéville. Pendant 10 minutes, il fut soumis à un feu intense de mitrailleuses qui l’endommagea sérieusement et l’obligea à faire demi-tour puis à rejoindre Epinal qu’il atteignit, à grand peine.

Les dirigeables d’avril à septembre 1915 :

Interdiction de vol :

Au cours de cette période, malgré les fusées de reconnaissances qu’ils ne manquaient pas de tirer en rejoignant nos lignes, nos dirigeables avaient plus souffert du tir des artilleurs et des fantassins français que du tir de l’ennemi. La répétition de ces incidents déplorables provoqua une mesure radicale : en attendant que fut mise sur pied une organisation qui permit à nos dirigeables de sortir de nos lignes et d’y rentrer en toute tranquillité, sans nuire toutefois à la protection contre les aéronefs ennemis, toute sortie fut, par ordre du général en chef, interdite à nos dirigeables. Nos équipages mirent à profit ce repos forcé pour améliorer à la fois leur technique et leur tactique.

Perfectionnement des équipements :

Les ballons furent revus et remis en état. On perfectionna et on généralisa, par l’adoption de boussoles à grandes roses et de dérivomètres, la navigation systématique au compas. Aux obus d’artillerie, aux bombes Schneider employés jusqu’ici, furent substitués des projectiles empennés (bombes Aasen, etc.), pour lesquels des lance- bombes commodes, des appareils de visée précis furent installés. Un petit projecteur électrique permit à nos dirigeables de correspondre avec le sol, sans mettre en jeu leur poste de TSF, etc...

Pendant ce temps, à l’intérieur, les essais des dirigeables de 22.000 m3., issus du programme de 1912, avaient amené la condamnation de ces engins et leur remplacement par des dirigeables de 15.000 m3, qui, moins ambitieux, devaient donner, par la suite, des résultats techniques bien supérieurs. Pour la construction desquels on utilisa en partie le matériel des dirigeables de 22.000 m3.

|

Reprise des bombardements :

Enfin, le 2 avril 1915, nos ballons dirigeables sont autorisés à reprendre leurs ascensions. Cette date, en même temps qu’elle ouvre une seconde période de leur histoire, marque une importante évolution de leur emploi tactique. Tout d’abord, aux missions de reconnaissance, d’ailleurs d’intérêt moindre en cette période de stabilisation des fronts, se substituent des missions de bombardement. Placé directement sous les ordres du GQG ou d’un commandant de groupe d’armées, le commandant du ballon est, en général, laissé libre de choisir, à chaque sortie, sur une liste d’objectifs fixés à l’avance et renouvelée aussi souvent que les circonstances de la guerre l’exigent, l'objectif qui convient le mieux aux circonstances atmosphériques ou techniques du moment. Il prolonge ainsi de nuit l’action de l’aviation de bombardement, qui opère de jour.

Dans ces conditions, l’observateur d’état-major n'aurait plus eu qu’un rôle des plus restreints; il fut supprimé. D’autre part, instruit par l’expérience, renseigné par ses postes de guet et aussi par l’espionnage, l’ennemi a pris peu à peu l’habitude d’éteindre, avant même l’arrivée du ballon, les lumières susceptibles de renseigner l’observateur du dirigeable. Il a progressivement apporté, d’ailleurs, de sensibles perfectionnements dans la recherche nocturne de nos ballons et dans le réglage du tir sur ces engins. Le tir se fait précis, nourri, et les atteintes à chaque sortie sont nombreuses.

Les missions de nuit sont privilégiées :

Par suite, on fera tout pour élever au maximum l’altitude de navigation, et on s’habituera à préférer aux nuits de pleine lune qu’on recherchait autrefois, des nuits moins claires, puis des nuits noires, au milieu desquelles on naviguera tous feux éteints. Lorsqu’un commandant de ballon, dans son audace, voudra enfreindre ces règles, il en sera rapidement puni, comme le montre l’histoire du dirigeable "Alsace".

La place nous manque pour exposer ici le détail des ascensions de cette période. On verra plus loin, au tableau récapitulatif, que la scène a été presque uniquement tenue par "L'Adiudant Vincenot", commandé par le Cne Joux, avec les bombardements de Valenciennes, Aulnoye, Douai, Cambrai, Tournai, etc... Des résultats importants (incendies, explosions), ont pu être constatés au cours de ces expéditions, à la fin desquelles on a relevé, sur l’enveloppe et la nacelle du ballon, plus de 100 atteintes d’éclats de projectiles ennemis.

Les dirigeables de septembre 1915 à mai 1916 :

Apparition des dirigeables de 15.000 m3 :

Cette période est marquée, en même temps que par la continuation de la campagne de "L'Adjudant-Vincenot", par l’entrée en scène des ballons de 14 à 15.000 m3, dont nous avons parlé ci-dessus.

Tout d’abord, "L'Alsace" (commandant, Ltt Cohen), commençait le 20 septembre 1915, en Champagne, une magnifique, mais trop courte série de bombardements, dont nous reparlerons tout à l’heure.

Puis, venaient, peu après, le "Champagne", le "D'Arlandes" et le "Pilatre-de-Rozier". Ces ballons, dont la vitesse atteignait 70 km/h., étaient capables d’emporter 1.300 kilos de projectiles, bombes à l’anilite, de lancement aisé et de puissance considérable. Ils franchissaient les lignes à une altitude qui pouvait atteindre 2.800 mètres à l’aller, et y rentraient à une altitude variant entre 3.500 et 4.250 mètres (Champagne, 21 mai 1916).

Sur l’initiative du Cne Joux, ces trois derniers dirigeables furent munis d’une plate-forme supérieure dans laquelle un mitrailleur, relié téléphoniquement au commandant du ballon, assurait une veille permanente et se tenait prêt à combattre tout avion ennemi qui aurait tenté d’incendier le ballon en le survolant.

Très supérieurs aux ballons du type Vincenot, ces engins étaient cependant très inférieurs encore aux dirigeables type Zeppelin, dont les Allemands se servaient à ce moment.

Prise de "l'Alsace" :

"L'Alsace", les 20, 22, 30 septembre 1916, bombardait les gares d’Amagne, Laon, Guignicourt, Artigny et Vouziers. Préférant les nuits claires pour mieux voir et les altitudes basses pour mieux régler son propre tir et dérouter le tir de l’artillerie de DCA allemande, il ne devait pas tarder (2 octobre 1916) à être atteint dans ses oeuvres vives par un projectile allemand, qui l’obligeait à atterrir dans les lignes ennemies. A l’exception du Sgt Druminy, tué accidentellement à l’atterrissage, tout l’équipage fut fait prisonnier (Ltt Cohen, Ltt Bollack, Adj Grognet et Heim, Sol Braver et Teurlay). Plusieurs d’entre ces vaillants réussirent d’ailleurs à s'évader avant l’armistice.

L'Adjudant Vincenot abattu :

Passons en revue sommairement la situation et le rôle de nos autres ballons au cours de cette période. "L'Adjudant-Vincenot", gonflé sans interruption depuis quinze mois, à Crèvecoeur, et quoique possédant encore, après cette campagne sans précédent, une force ascensionnelle excellente (supérieure à 1150), avait besoin de réparations importantes. Après un dernier bombardement de la gare de Cambrai, le 2 octobre, il rentrait à Toul pour y être dégonflé et remis en état. Le 30 mars 1916, il reprenait ses ascensions, sous la conduite du Cne Paquignon. Participant, à la bataille de Verdun, concurremment avec le "Champagne", qui faisait port d’attache commun avec lui, il se trouvait en présence d’une organisation anti-aérienne d’une extrême puissance. Pas d’ascension où 15 à 20 projecteurs à la fois ne viennent aveugler l’équipage, pas de rentrées au port sans atteintes dans l’enveloppe ou les réservoirs à essence. Le 1er juin 1916, longtemps immobilisé au-dessus des lignes par un fort vent contraire, il était définitivement abattu, désemparé, irréparable, au sud de la tranchée de Calonne, à 400 mètres des tranchées allemandes, et terminait là, avec sa 230ème ascensión, une carrière qui peut être donnée en exemple. A cet atterrissage suprême, le Sgt Legrand se blessait grièvement à la colonne vertébrale. L’équipage était composé du Cne Paquignon, de l’Adj Paban, du Sgt Legrand, du MdL Bever et des Sol Bret et Diounot.

Son compagnon de port d’attache, le "Champagne", était arrivé à Toul, en avril 1916. Il entreprenait immédiatement le bombardement des gares en arrière du front de Verdun. Soumis à la même réaction de l'ennemi que "l’Adjudant-Vincenot", particulièrement visé en raison de la puissance destructive de ses 1.300 kilos de bombes, il ne put, malgré sa vitesse supérieure, son altitude de navigation (3.000 à 4.200 m.) et la couleur bleue de son étoffe, échapper à un sort semblable.

Le 21 mai, au retour d’une expédition sur Brieulles-sur-Meuse, au cours de laquelle l’équipage avait eu la joie de provoquer dans la gare même un incendie considérable, dont il ne devait pas, dans la suite de l’ascension, cesser d’apercevoir les flammes, le ballon était atteint à l’altitude de 3.700 mètres au-dessus d’Avocourt, par deux projectiles ennemis qui lui faisaient, à l’avant et à l’arrière, deux larges blessures. Vers 1.800 m. d’altitude, le mitrailleur supérieur (Sol Colin), sentant sa plate-forme s’enfoncer dans le ballon à demi-dégonflé, privé, par rupture de son fil téléphonique, de toute communication avec le reste de l’équipage, sautait en parachute et atterrissait sans dommage dans les bois de Souilly, où, quelques instants après, le ballon venait atterrir à son tour.

Très atteint, le dirigeable put cependant être réparé. Nous le retrouverons par la suite. Composition de l’équipage : Cne Joux, Cne Simon, Adj Gatelet et Villeroy, Sgt Lebon, Guilloreau et Astor, Call Châtaignoux, Sol Colin.

De juin 1916 à septembre 1916, l’Aérostation dirigeable ne sera plus représentée que par le "D’Arlandes", avec deux ascensions, sous les commandements successifs des Cne Leroy et Paquignon.

Les dirigeables de mai 1916 à février 1917 :

Jusqu’ici, les commandants de dirigeables avaient joui d’une liberté et d’une initiative presque complètes en ce qui concernait leurs procédés de manoeuvre, leur tactique propre et, dans une large mesure, l'exécution de leurs missions. Or les différences de rendement de nos équipages avaient montré la nécessité de centraliser les questions d’emploi tactiques des dirigeables et d’organiser un contrôle, tout au moins dans une mesure qui ne portât pas atteinte à l’autorité personnelle de pilotes éprouvés et vaillants. D’autre part, il y avait à ce moment huit dirigeables en chantier ou en projet et il était nécessaire d’établir une liaison suffisamment étroite entre les services de l’intérieur chargés de la construction de ces dirigeables et les officiers destinés à les piloter, de façon à faire profiter les uns de l’expérience des autres et réciproquement.

L’inspection des dirigeables :

Aussi, dès juin 1916, le général en chef confia-t-il au Cne Joux, commandant du "Champagne", alors en réparations, un triple rôle d’inspection des dirigeables aux armées, de direction d’une école de pilotes et mécaniciens à Saint-Cyr et de liaison avec l’Etablissement central du matériel de l’aérostation militaire, à Chalais-Meudon. Mais l’activité de cet officier ne put s’exercer longtemps dans ces fonctions nouvelles. C’est, qu’en effet, dès ce moment, commençait à se poser le problème même du maintien des dirigeables sur le front de terre.

La mise hors de combat, coup sur coup, du "Commandant-Coutelle" (2 septembre 1915), de "l’Alsace" (2 octobre 1915), du "Champagne" (21 mai 1916), de "l'Adjudant-Vincenot" (1or juin 1916), avait mis en évidence les difficultés qu’éprouvaient nos dirigeables à assurer leur service devant une artillerie anti-aérienne nombreuse, exercée et constamment alertée par l'activité de notre aviation de bombardement de nuit, qui s’était organisée dans le courant de l’année 1915 et allait se développer rapidement. D’autre part, la participation toujours croissante de l’aviation au bombardement de nuit dont le dirigeable avait eu jusqu’ici, la spécialité et le monopole, supprimait la raison d’être principale de cet engin coûteux, d’apparence fragile, et dont le rendement paraissait d’autant plus faible que notre aérostation dirigeable n’avait jamais, en réalité, disposé de plus de deux ballons gonflés simultanément.

Les besoins de la Marine :

Enfin, et surtout, le dirigeable dont l’utilité diminuait sur le front de terre, devenait au contraire un élément essentiel, indispensable, dans la lutte contre les sous-marins allemands. La Marine avait besoin d’ingénieurs, de pilotes et de mécaniciens. Où trouver un meilleur noyau d’ingénieurs ou d’instructeurs que dans le personnel de l’aérostation militaire ? Elle avait aussi besoin de ballons, et ses commandes à nos constructeurs se heurtaient aux commandes de l’armée. Il fallait donc, à tout prix, utiliser au mieux les moyens dont nous disposions à la réalisation des buts de guerre dont la prédominance sur les autres serait nettement affirmée.

Poser la question, c’était la résoudre, d’autant que si nos constructeurs étaient en état de fournir à la Marine les ballons souples dont elle avait besoin, ils étaient incapables de mettre sur pied un ballon répondant aux conditions nouvelles de la guerre terrestre.

La question fut donc résolue, en principe, avant la fin de l’année 1916. Elle le fut, en pratique, dès le mois de mars 1917, par la cession à la Marine de nos dirigeables et du matériel de nos ports d’attache et l’affectation à des centres d’aérostation maritime de ceux de nos pilotes et de nos mécaniciens de dirigeables qui demandèrent à suivre leurs ballons.

Fin du "Pilatre-de-Rozier" et la fin des dirigeables :

Aussi, fut-ce presque uniquement pour l’honneur que le "Champagne", commandé par le Cne Larrieu, et le "Pilatre-de-Rozier", commandé par le Cne Prêcheur, continuèrent avec une admirable abnégation leurs opérations de bombardement dans les lignes ennemies jusqu’au 25 février 1917, date de l’arrêt définitif de leurs sorties. Malheureusement, le "Pilatre-de-Rozier", parti le 23 février d’Epinal pour une opération de bombardement qui devait durer une dizaine d’heures, tombait bientôt en flammes près de Voellerdingen, en Alsace. Au contact du sol, les munitions faisaient explosion et tout l’équipage était tué. Nous perdions là, en la personne du Cne Prêcheur, du Ltt Vandenbosch, des Sgt Dubuc et Guérin, des Adj Quillet et Luxeuil, des Sgt Arnaud et Robert, du Cal Leduc, un équipage de premier ordre, dont nous ne saurions trop vanter la haute conception de son devoir, la ténacité et l’ardeur.

Dans leur communiqué du 26 février 1917, les Allemands ont prétendu que le ballon avait été abattu par leur artillerie. Le récit d’un témoin, l’abbé Barthélémy, curé de Voellerdingen, semble, au contraire, démontrer que la cause initiale de la catastrophe fut un incendie spontané à bord, incendie dans lequel l’artillerie allemande ne fut pour rien. L’incendie vint-il des moteurs, comme le dit l’abbé Barthélémy, ou de la télégraphie sans fil, comme une remarque faite peu de jours avant pourrait le laisser supposer, c’est ce que nous ne saurons jamais.

|