Sol Gaston Vaubourgeix

Mécanicien des escadrilles

MF 16 - MF 98 T - MF 63 - BR 201

par M. Olivier Baillon

Histoire d’un enfant de Beaugency :

Le 17 octobre 1977, la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, rendit hommage à Gaston Vaubourgeix, en recevant le drapeau de l’escadrille MF 98 T. Ce drapeau est remis au colonel de Touchet commandant la BA 123, par monsieur Agnes, président de la 1523ème section des médaillés militaires de Beaugency. Il le reçut lui-même des mains de Gaston Vaubourgeix. Ce drapeau revient de l’île de Ténédos, où l’escadrille fut basée pendant la guerre 14-18, il flotta pendant deux ans sur le campement, Gaston Vaubourgeix le ramena en France après un voyage de retour pénible, en souvenir de son escadrille isolée sur une île Grecque en lutte contre les Turcs.

Voici en quelques lignes l’évocation de l’aviateur mécanicien Gaston Vaubourgeix, oublié de l’histoire, mais qui fut un acteur et un inventeur des premiers jours de l’aviation militaire.

Gaston Vaubourgeix est né le 24 avril 1893 à Beaugency dans le Loiret, il est l’aîné de trois enfants, il fit ses études à l’école communale de Beaugency où il obtint son certificat d’études. A l’issue de sa scolarité, à 13 ans, il entra à la maison Javois, petite entreprise locale de serrurerie où il s’intéresse au mécanisme des pièces qu’il manipulait. Il démontra un goût passionné pour la mécanique, il restait attentif et manifestait une curiosité insatiable devant le mouvement des pièces articulées. Gaston Vaubourgeix se passionne aussi pour un nouveau défit technique, à la mode à cette époque, les "machines volantes", vers l’âge de 17 ans il lit tous les manuels aéronautiques qu’il peut se procurer. Le 12 avril 1911 il a l’occasion de voir un aéroplane, l’aviateur Beaumont se pose à Beaugency lors de son vol de Pau à Villacoublay, pour ravitailler en essence à cause des vents contraires qui épuisent son réservoir. Le moteur Gnôme rotatif de 50 CV ne tourne plus de façon normale, l’aviateur demande de l’essence et quelqu’un pour vérifier son moteur. Gaston Vaubourgeix se propose, il démonte et nettoie les bougies ainsi que le disque distributeur d’allumage dont les plots sont maculés par des projections d’huile de ricin. Il fait le plein d’essence. Le pilote juge que tout est en ordre et décide de reprendre son vol.

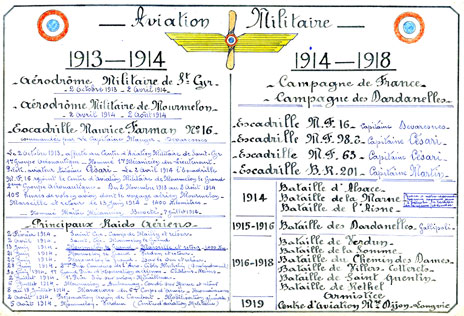

Le 23 septembre 1913, Gaston Vaubourgeix est brillamment reçu aux épreuves de l’examen et théorique de mécanicien d’aviation militaire, reçu 2ème sur 182 candidats. Le 2 octobre 1913, il est incorporé au centre d’aviation militaire de Saint-Cyr-l’École et affecté à l’escadrille MF 16, il devient le premier mécanicien du lieutenant pilote Antoine Césari.

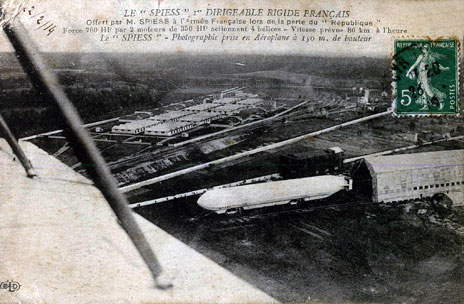

Carte postale du ballon-dirigeable Spiess expédiée par Gaston Vaubourgeix. Il navigua dans ce dirigeable au-dessus de Versailles et Paris en novembre 1913 comme mécanicien moteur nacelle avant - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le 2 février 1914 Gaston Vaubourgeix effectue un vol avec le Lieutenant Césari en biplan Farman, de Saint-Cyr à Mailly et retour. Le 2 avril 1914, il fait route vers Mourmelon le Grand, au camp de Châlons, l’escadrille MF 16 étant affectée au 2ème groupe aéronautique.

Carte souvenir expédiée par Gaston Vaubourgeix à Mlle Jeanne Chevallier après son atterrissage à Mailly lors son voyage aérien : Saint Cyr - Mailly et retour le 2 février 1914 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Gaston Vaubourgeix, affecté à l’escadrille MF 16, premier mécanicien du lieutenant Césari va vivre une longue collaboration qui les emmènera vers des exploits impensables à cette époque. Durant le premier semestre 1914, Césari et Vaubourgeix effectuent de nombreux raids aériens.

Entre le 2 novembre 1913 et le 2 août 1914 Vaubourgeix vole 105 heures, dont le fameux voyage aérien Mourmelon-Marseille et retour, soit 1400 kilomètres.

Voyage aérien Mourmelon-Marseille et retour 13 juin 1914 :

Le 13 juin 1914 à 8 heures du matin l’escadrille MF 16 décolle du terrain de Mourmelon et se pose sur le petit terrain d’aviation de Brienne le Château, elle quitte cette ville dans l’après midi pour ensuite atterrir à Troyes. Elle en repartit le lendemain matin pour atteindre le centre d’aviation militaire de Dijon-Longvic. Après ravitaillement des appareils en essence et huile, et réparation de l’avion du lieutenant Césari gravement accidenté en plein vol, au dessus du Val Suzon (rupture d’un hauban), l’escadrille s’envola pour Lyon où elle se posa à 5 heures du soir sur l’aérodrome militaire de Bron. Le 15 au matin les quatre avions quittèrent Lyon par un temps médiocre, nuages bas et bruine. Au dessus de la vallée du Rhône et après Valence, les équipages se trouvèrent pris dans de violents orages les obligeant à naviguer à 2000 mètres d’altitude. A cette hauteur et en raison des nuages, la navigation était extrêmement difficile, fatigante pour le pilote et obsédante pour le mécanicien qui, faisant fonction d’observateur, arrivait péniblement à repérer au sol tout ce qui devait lui permettre, sur la carte, de suivre la bonne direction. D’autre part un vent violent bourlinguait et freinait la marche des avions. Luttant contre les éléments l’escadrille se disloqua. Le caporal Prudhommeaux et son mécanicien Carton se posèrent à Montélimar, tandis que les lieutenants Prot et Césari et leurs mécaniciens Camus et Vaubourgeix atterrissaient à Avignon. Seul le capitaine Devarennes avec Champlon arrivaient à Marseille au parc Borély. Le lendemain 16 juin les quatre avions se retrouvaient à l’aérodrome de Miramas.

Le 18 au matin l’escadrille repartait pour Mourmelon elle passait à Montélimar où Prudhommeaux brisait son avion. Après escales à Lyon, Dijon, Beaune et Saint Florentin les trois avions arrivèrent le 20 juin au matin à Mourmelon, après un périple de 1400 kilomètres.

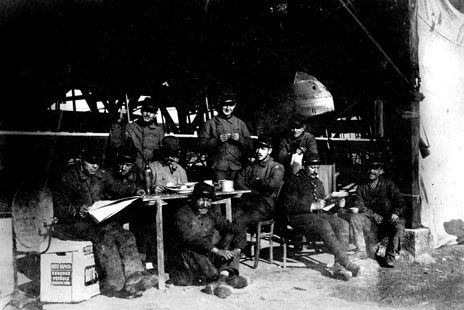

Les mécaniciens de l’escadrille MF 16 sur le terrain de Mourmelon en juin 1914 - Debouts, de gauche à droite : Richet - Vaubourgeix - Lecoq - Grosbois - Dréno - Monteil - Camus - Assis : Lescure - Bourdiaux - Marie - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

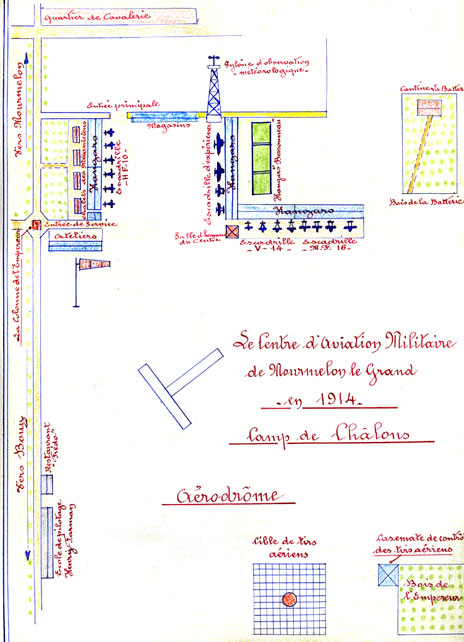

Plan du terrain de Mourmelon-le-Grand dessiné par le soldat Gaston Vaubourgeix, mécanicien de l'escadrille MF 16 en 1914 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

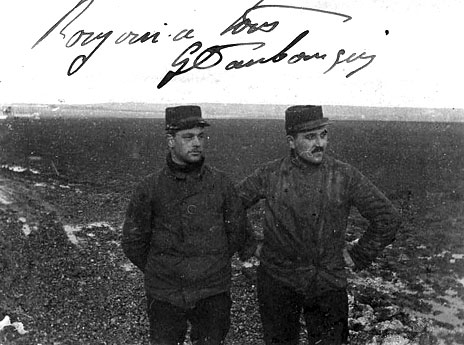

De gauche à droite, les deux mécaniciens affectés au service du Ltt Césari : le Sol Vaubourgeix, son premier mécanicien et le sol Lecoq, son mécanicien en second - Mourmelon le Grand en 1914 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le Sol Vialaret, l’ordonnance du lieutenant Césari - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

La presse relate l’exploit des aviateurs : à Marseille le temps était couvert ; les nuages paraissaient très bas et le vent était au sud-est, aussi pensait-on que l’escadrille s’arrêterait en cours de route. Comme la nuit approchait et que les collines du coté de l’Estaque et de Méjean disparaissaient derrière les nuages, cet avis était unanime. Soudain, vers 7h40, un point noir apparut cependant au dessus de la mer, et l’on perçut bientôt le ronflement caractéristique du moteur d’aéroplane. C’était l’un des avions attendus qui se dirigeait vers le parc Borély, cherchant son terrain d’atterrissage. L’obscurité commençait à se faire sur l’aérodrome, aussi fit-on allumer, par une dizaine d’hommes envoyés par le 6ème hussards, plusieurs feux de Bengale destinés à indiquer au pilote le point où il devait prendre contact avec le sol. C’était prudent, car l’on sait les difficultés que présente pour un aviateur ne connaissant pas notre aérodrome, la nuit surtout, l’atterrissage au parc Borély.

Quelques minutes après, l’aéroplane était au dessus de nos têtes et, après un tour d’aérodrome, il atterrissait sans incident, malgré qu’il eût à subir les violents à-coups provoqués par certains ruisseau et certaine route qui traversent anormalement le terrain devant le bouquet d’arbres dont on a déjà demandé la suppression et les baraques dont on souhaite le déplacement. Au risque de capoter plusieurs fois, l’appareil s’arrêta enfin et chacun se précipita pour féliciter le vaillant pilote. Celui-ci était le capitaine Mauger-Devarennes lui-même ; il était accompagné du soldat mécanicien Champlon, l’aéroplane était un biplan Maurice Farman. Dès sauté à terre, le capitaine aviateur s’occupe de l’endroit où va être placé son avion. Hélas ! Il n’y a pas de hangar au parc Borély. Force est donc à l’officier pilote de faire conduire son biplan près des baraques du pari mutuel et de l’y faire fixer à des pieux plantés en terre et à la barrière de la piste, car il faut redouter le vent et l’accident survenu à l’appareil de l’aviateur Reybaud est encore trop récent pour ne pas prendre les précautions voulues.

Le capitaine Mauger-Devarennes prend également les dispositions nécessaires afin que les trois autres aviateurs de l’escadrille, (car sur ces entrefaites nous apprenons que les autres avions ont atterri soit à Avignon, soit à Miramas), n’aient pas à redouter, ce matin, les mêmes accidents de terrain. Une corvée d’hommes comblera dans ce but le fameux et dangereux ruisseau.

Ces différentes décisions prises, le capitaine Mauger-Devarennes répond à quelques questions des journalistes. "Nous sommes partis il y a deux jours, de l’aérodrome militaire de Chalons, l’escadrille comprend quatre biplans, trois sont pilotés par les lieutenants Césari, Prot et le caporal Prudhommeaux. Je pilote le quatrième. Nous avons chacun un mécanicien qui nous accompagne dans notre randonnée. Cette randonnée comprendra au moins 1500 kilomètres. Nous l’avons entreprise dans un but d’entraînement. La pluie nous a d’abord obligés à nous arrêter à Troyes, nous en sommes repartis tous ensemble, ce matin vers 7 heures, nous dirigeant sur Dijon, Lyon, Marseille. Après une courte escale à Dijon, où nous avons renouvelé notre provision d’essence, nous avons continué sur Lyon où nous sommes arrivés vers 11h15, et où nous avons atterri et déjeuné à l’aérodrome de Bron. Les quatre appareils ont repris leur vol à 4h30, mais l’état de l’atmosphère nous a obligés à nous séparer. Les lieutenants Césari et Prot et le caporal Prudhommeaux ont dû s’arrêter en cours de route. Personnellement j’ai continué sur Marseille, et comme vous le voyez, j’y suis arrivé sans incident."

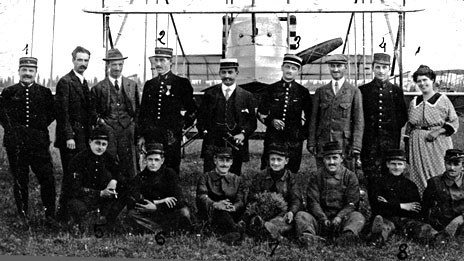

L’escadrille MF 16 à l’aérodrome de Miramas, sur cette photo de gauche à droite : (1) lieutenant Prot, (2) lieutenant Césari, (3) capitaine Mauger-Devarennes commandant l’escadrille, (4) caporal Prudhommeaux, (5) mécanicien Camus, (6) mécanicien Vaubourgeix, (7) mécanicien Champlon, (8) mécanicien Carton. En civil, les dirigeants de l’aéro-club de France à Marseille - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Suite à leur arrivée à Marseille les quatre biplans reprennent le chemin du retour, voici comment est relatée leur arrivée à Montélimar : Jeudi vers 8 heures du matin, quatre biplans atterrissaient sur notre champ d’aviation. Ces Maurice Farman, propulsés chacun par un moteur Renault 8 cylindres en V de 75 chevaux appartiennent à l’escadrille MF 16 et reviennent d’effectuer une croisière à Marseille. Cette escadrille est descendue lundi, l’un d’eux fut même obligé, à cause de l’orage, de rentrer dans le hangar de notre champ d’aviation et d’y passer la nuit. Après avoir déjeuné à l’Hôtel de la Poste, les quatre aviateurs regagnèrent en automobile le champ d’aviation. Une foule assez grande de curieux étaient venus assister à leur départ. Vers 4 heures 30, le caporal Prudhommeaux monte dans son baquet, son sapeur lance l’hélice, grimpe à son tour et le biplan décolle face à l’est. Après s’être élevé d’une dizaine de mètres, l’appareil parut ne plus vouloir monter, le moteur donnait des signes de faiblesse, ce que voyant le pilote tourna sur la droite pour revenir atterrir. A ce moment, un coup de vent s’éleva, et plaqua le biplan, comme un vulgaire cerf-volant dans un champ. Le choc fut violent. Le train d’atterrissage, toute l’aile gauche, l’hélice, n’y résistèrent pas et au bout d’un instant il ne restait de l’appareil que l’aile droite pointant droit vers le ciel et la queue. Le caporal Prudhommeaux et son sapeur Carton sortirent de cet amas de bois casés et de toile déchirée heureusement indemnes. Une équipe de huit mécaniciens du 52ème dirigés par monsieur Furst, le dévoué chef armurier, eurent tôt fait de démonter les restes du biplan afin de les expédier par chemin de fer à Mourmelon le grand. Le capitaine Mauger-Devarennes et les lieutenants Prost et Césari s’envolèrent dès qu’ils surent que l’accident n’avait pas fait de victime et les trois biplans passèrent, vers 5 heures, sur notre ville pour rejoindre Lyon, d’où ils regagneront Dijon et Mourmelon, leur centre d’attache.

Le Sol Vaubourgeix en compagnie des mécaniciens de l’escadrille MF 16 - Dans le fond du hangar, le MF 7 codé "6" - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le Sol Vaubourgeix et ses camarades de l'escadrille MF 16 s’entraînent au maniement des armes - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

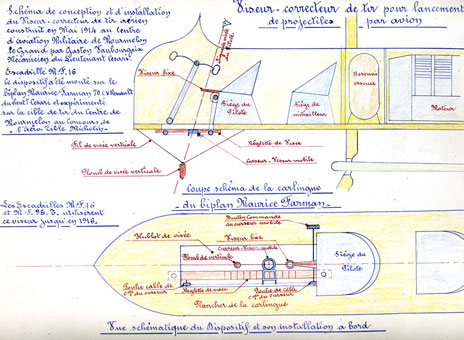

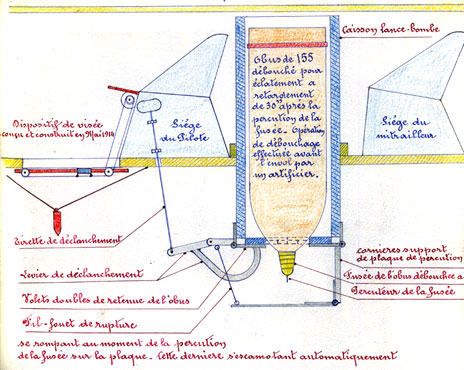

Outre son esprit aventurier et son goût pour le vol en aéroplane, Gaston Vaubourgeix fut l’inventeur de deux systèmes d’aide au bombardement le premier dont le dessin figure ci-dessous est le viseur-correcteur de tir aérien pour lancement de projectiles. Conçu en mai 1914 par Gaston Vaubourgeix, le dispositif fut monté sur biplan Maurice Farman de 70 CV Renault, et expérimenté sur la cible de tir du centre de Mourmelon au concours de l’aéro-cible Michelin. Tout au début de la guerre de 1914, les avions militaires n’étaient équipés ni pour le bombardement, ni pour l’attaque des avions ennemis. Il fallut donc concevoir et construire des dispositifs pouvant permettre de transporter des projectiles explosifs. Ces derniers n’existaient qu’en obus d’artillerie. La conception, la construction et l’adaptation sur biplans Farman d’un dispositif de bombardement furent le fait de l’initiative de l’escadrille MF 16 et particulièrement de Gaston Vaubourgeix. Conçu et construit au centre d’aviation militaire de Verdun au début du mois d’août 1914, ce dispositif a permis au Lieutenant Césari et au caporal Prudhommeaux, chacun sur leur biplan Maurice Farman respectif d’effectuer le 14 août 1914, le premier bombardement aérien du terrain Allemand d’aviation et d’aérostation de Metz-Frescaty. Par la suite les avions de l’escadrille MF 16 furent équipés de ce lance bombe (1914-1915), puis l’escadrille MF 98T aux Dardanelles utilisa ce dispositif (1915-1916), ce qui permit en particulier les bombardements massifs des terrains d’aviation Turcs de Chanak et Galata, et la destruction des installations portuaires de Maïdos et des pontons de débarquement. Le principe de fonctionnement était celui-ci : l’obus était contenu dans un caisson carré en bois. A la partie inférieure du caisson étaient montés sur charnières deux volets mobiles maintenant l’obus. Ces deux volets maintenus en position de fermeture par un levier à fourche. Ce levier commandé par le pilote de l’avion au moyen d’une tirette fixée sur le coté de son siège. Sous le caisson deux cornières support de la plaque escamotable de percussion, cette plaque percussion est retenue par une ficelle fil-fouet, suite au déclenchement par le pilote, l’obus percutait la plaque, le fil-fouet se cassant. A l’issue de la guerre, le président de la haute commission dont le jury était composé des principales personnalités du moment et chargé d’attribuer la prime du million Michelin offerte aux aviateurs particulièrement méritants s’adressant à Vaubourgeix concluait son allocution : "la commission a été informée de la part que vous avez prise à la mise au point des engins qui ont permis à Monsieur le capitaine Césari, aviateur, de concourir efficacement à la défense du pays. Elle a voulu reconnaître ces soins délicats et minutieux en vous exprimant toute sa reconnaissance et en vous faisant tenir la prime ci-jointe."

Schéma de l'installation du viseur-correcteur de tir aérien contruit par Gaston Vaubourgeix, mécanicien en premier du Ltt Césari, au centre d'aviation militaire de Mourmelon-le-Grand en mai 1914 - Ce dispositif a été monté sur le MF 7 à moteur Renault de 70 hp du Ltt Césari et expérimenté sur la cible de tir du centre de Mourmelon pendant le concours de l'Aéro-cible Michelin - Les escadrille MF 16 et MF 98 F utilisèrent ce viseur jusqu'en 1916 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Schéma du lance-bombe pour obus de 155 mm conçu et construit au centre d'aviation militaire de Verdun par Gaston Vaubourgeix au début du mois d'août 1914 - Ce dispositif a été monté sur les MF 7 à moteur Renault de 70 Hp du Ltt Césari et du Cal Prudhommeaux, tous les deux pilotes de l'escadrille MF 16 - Ce dispositif a permis à ces deux pilotes, chacun sur leur MF 7 respectif, d'effectuer le premier bombardement aérien du terrain d'aviation et d'aérostation de Metz-Frescaty, le 14 août 1914 - Par la suite, les avions de l'escadrille MF 16 furent équipées de ce lance-bombe en 1914-1915, puis l'escadrille MF 98 T aux Dardanelles utilisa ce dispositif en 1915-1916. Ce qui permit en particulier les bombardements massifs des terrains d'aviation turcs de Tchanak et Galata et la destruction des installations portuaires de Maïdos et des pontons de débarquement - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

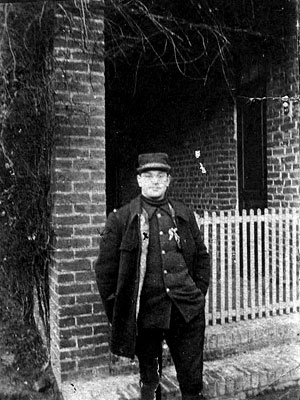

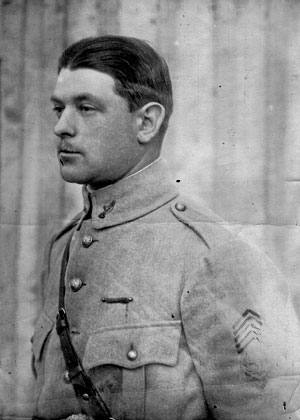

Le Sol Gaston Vaubourgeix est nommé maître-mécanicien, le 7 juillet 1914 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

La bataille de la Marne :

En ce début du mois d’août 1914, la guerre contre l’Allemagne vient d’être déclarée le 3, le 14 août 1914 voulant marquer l’ennemi sur son territoire, le capitaine Césari et le caporal Prudhommeaux, s’envolent tous les deux à bord de leur Farman, muni du correcteur de visée et du lance bombe mis au point par Vaubourgeix. Les avions arrivés sur leur cible sont pris à parti par la défense contre avions, il furent encadrés de projectiles et criblés d’éclats, malgré l’importance de la défense Allemande les pilotes concentrés, réussirent leur mission avec une grande dextérité. L’histoire n’a retenu que les noms des pilotes, mais il est possible que les deux aviateurs ne soient pas partis seuls à bord de leur avions, en effet le carnet de vol de Gaston Vaubourgeix fait état de cette mission.

Ci-dessous le début du carnet de vol de Gaston Vaubourgeix. Le 13 août des essais sont consacrés au lancement de projectiles. Il s’agit peut-être là d’un entraînement en vue de la mission du 14 août mentionnant la destruction du hangar à dirigeables de Metz-Frescati. Durée du vol 2h20 altitude 2500 mètres. On notera que Gaston Vaubourgeix, bien qu’étant mécanicien, participe à des missions de bombardement, d’observation, il joue aussi le rôle de mitrailleur en avion.

Le 30 août en fin de soirée, se trouvant a Compiègne l’escadrille MF 16 reçoit un ordre de repli sur Creil où elle se rend le 31 au matin sur le plateau situé au nord-est de la ville. Le 1er septembre nouveau repli de l’escadrille dont les avions se posent à proximité du Fort d’Écouen. Le 2 septembre au matin le lieutenant Césari et son mécanicien Vaubourgeix effectuent une longue reconnaissance sur les régions de Dammartin en Goële, Nanteuil le Haudouin, La Ferté Milon, Villers-Cotterets, Compiègne, Senlis, Creil. Cette reconnaissance a permit à l’équipage de constater que les troupes Allemandes descendaient en direction de Meaux et Château-Thierry, laissant Paris sur leur droite. Ce renseignement transmis au général Maunoury contribua ensuite à la décision du général Joffre de prendre l’offensive en attaquant de flanc l’armée allemande de Von Kluck. Cette attaque fut lancée par la 6ème armée française le 5 septembre 1914. Ce fut le début de la bataille de la Marne.

Compte rendu de la mission du 2 septembre 1914 par Gaston Vaubourgeix, qu’il qualifiait de "mission importante et décisive". Reconnaissance vers Dammartin – Nanteuil le Haudouin – La ferté-Milon – Villers-Cotterets – Compiègne – Estrées – Saint Denis – Creil – Senlis. Le 2 septembre 1914 – durée du vol 2h15 – Altitude 2100 mètres. Le matin du 2 septembre 1914, alors que l’escadrille se trouvait aux abords du Fort d’Écouen le lieutenant Césari m’ordonna de préparer notre Farman pour une mission très importante. En partant pour cette mission, il me fit la recommandation suivante : bien observer sur toutes les routes la direction prise par les troupes et les convois ennemis que nous pourrions apercevoir. Décollage à 7 heures, nous survolons tout d’abord cette immense plaine qui nous permet, le ciel étant très dégagé, de voir déjà au loin Dammartin en Goële que nous dépassons bientôt. Un peu plus loin, au Plessis-Belleville nous sommes pris à partie par l’artillerie antiaérienne Allemande, tandis que nous observons sur toute la longueur de la route d’Ermenonville des troupes et des convois d’artillerie Allemande venant de la direction de Senlis et traversent la voie ferrée en se dirigeant vers Saint-Soupplets. Même mouvement à la hauteur de Nanteuil le Haudouin où sur la route de Senlis et de Brégy des convois descendent également. A Betz, même observation, les Allemands venant de Crépy en Valois convergent vers la vallée de l’Ourcq. Puis c’est la Ferté-Milon, alors venant de Villers-Cotterets, troupes et convois ennemis, en doubles rangées, descendent par la grande route vers Moreuil sur Ourcq. Ce voyant le lieutenant Césari décide de remonter vers Villers-Cotterets où, un peu au nord de la ville, près de Largny, nous apercevons un aérodrome ennemi. Une douzaine d’avions sont au sol. Aucun ne prend son vol au moment de notre passage salué par les éclatements d’obus que la défense antiaérienne Allemande nous destine. Nous arrivons sur Compiègne où notre observation est rendue difficile par la région boisée ce qui n’empêche pas que nous recevons une belle volée de coups de canon.

Nous nous dirigeons vers Estrées-Saint Denis afin de voir ce qui se passe au carrefour des routes menant à Clermont et Pont Sainte Maxence. Là, précisément la route de Senlis est bourrée de convois se dirigeant vers le sud. Nous suivons l’Oise jusqu’à Creil et là, nous constatons que la route vers Chantilly et Luzarches est peu encombrée. Par contre vers Senlis et en direction du sud c’est tout le contraire.

Le Ltt Césari, pilote à l’escadrille MF 16, sur le terrain de Vauciennes en octobre 1914 - Gaston Vaubourgeix était son premier mécanicien - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Biographie du Ltt Antoine Césari :

Ltt Antoine Marie Félix Césari - Né le 18 mai 1885 à Bastia (Haute-Corse) - Fils de Pierre François Césari et de Leccia Laudentia - Marié - Domiciliés à Beauvoir (Deux-Sèvres) - Classe 1905 - Recrutement de Niort (Deux-Sèvres) sous le matricule n° 110 - Engagé volontaire pour cinq ans au 114ème régiment d'infanterie, à compter du 18 mai 1903 - Nommé Caporal, le 20 septembre 1903 - Nommé Sergent, le 18 septembre 1904 - Nommé Sergent-fourrier, le 1er avril 1905 - Nommé Sergent, le 20 septembre 1905 - Admis comme élève officier à l'école militaire d'infanterie, à compter du 20 avril 1909 - Promu sous-lieutenant et nommé au 163ème régiment d'infanterie, le 1er octobre 1909 - Nommé Lieutenant, le 17 septembre 1911 - Affecté au 144ème régiment d'infanterie, le 25 octobre 1911 - Passé à l'aéronautique militaire comme élève pilote, le 1er octobre 1911 - Brevet de pilote militaire n° 148 obtenu le 9 août 1912 - Passé au 1er groupe aéronautique à Versailles, le 24 octobre 1912 - Affecté au 2ème groupe aéronautique, le 1er janvier 1913 - Chevalier de la Légion d'Honneur, le 10 juillet 1913 - A été victime d'un accident d'avion à l'atterrissage, le 10 février 1913 - Il a souffert de fractures multiples de la face, d'une fracture de la branche horizontale du maxillaire inférieur et de la fracture du maxillaire supérieur, la perte de trois dents - Pilote de l'escadrille MF 16 du 2 août 1914 au 1er mars 1915 - Citation n° 6 à l'ordre de la 3ème armée, en date du 15 août 1914 - En mission du 11 au 13 janvier 1915 - Affecté à l'aéronautique du front d'Orient - Commandant de l'escadrille MF 98 T (future 524) du front d'Orient du 1er mars 1915 au 1er mars 1916 - Quitte Marseille, le 24 mars 1915 - Nommé Capitaine à titre temporaire, en date du 5 mai 1915 - Citation n° 116 à l'ordre du corps expéditionnaire d'Orient, en date du 20 août 1915 - Citation n° 117 à l'ordre du corps expéditionnaire des Dardanelles, en date du 9 janvier 1916 - En mission, il est victime d'une panne de moteur avec un MF 11, il amerrit au large entre Mudros et Mythilène, le 28 février 1916 - Il est sauvé par un navire et l'avion perdu - Commandant de l'escadrille F 63 du 25 mars au 5 juin 1916 - Commandant de l'aéronautique de la 35ème corps d'armée du 7 juin 1916 au 4 janvier 1917 - Citation n° 304 à l'ordre du 35ème corps d'armée, en date du 5 octobre 1916 - Citation n° 2 à l'ordre de la 10ème armée, en date du 7 février 1917 - A été victime d'un accident d'avion, le 25 février 1917 - Citation n° 531 à l'ordre de la 6ème armée, en date du 16 novembre 1917 - Nommé Chef de bataillon à titre temporaire, le 30 décembre 1917 - Affecté au régiment d'Algérie et de Tunisie du 21 avril 1918 au 23 octobre 1919 - Désigné par faire partie de la mission de contrôle en Autriche, à compter du 6 janvier 1920 - Affecté au 34ème régiment d'aviation, le 1er août 1920 - Affecté au centre d'aviation d'Istres, le 6 septembre 1922 - Nommé Chef de bataillon à titre définitif, le 25 juin 1924 - Commandant en second du 2ème groupe d'ouvriers d'aéronautique et du centre d'instruction, le 10 février 1925 - Titularisé observateur en avion, en date du 22 mars 1926 - Affecté au 33ème régiment d'aviation, le 7 juin 1928 - Affecté au 21ème régiment d'aviation, le 28 juin 1930 - A souffert de complications suite à son accident d'avion de 1913 pendant lequel il a eu fractures à la face, aux machoires supérieure et inférieure - A perdu huit dents sur la machoire supérieure et quatre à la machoire inférieure - Affecté au 33ème régiment d'aviation, le 1er octobre 1930 - Affecté au 39ème régiment d'aviation, le 20 janvier 1931 - Embarqué à Marseille sur le vapeur "Théophile Gauthier", le 20 janvier 1931 - Débarqué à Beyrouth, le 3 février 1931 - Promu Lieutenant-colonel, en date du 25 mars 1931 - Affecté au 32ème régiment d'aviation, le 28 septembre 1932 - Rapatrié d'Orient, embarqué à Beyrouth sur le vapeur "Champollion", le 22 septembre 1932 - Débarqué à Marseille, le 28 septembre 1932 - Rattaché à la base aérienne 102 - jusqu'au 22 mars 1934 - Affecté au 39ème régiment d'aviation, le 23 mars 1934 - En congé définitif du personnel navigant, le 15 mars - Mis à la retraite, le 27 février 1939 - Affecté, dans la réserve, au bataillon de l'air 139, le 24 avril 1939 - Rappelé à l'activité et affecté au bataillon de l'air n° 209, le 2 septembre 1939 Sources : Pam - Liste des brevets militaires - CCC MF 16 - CCC MF 98 T - CCC F 63 - Fiche matricule du département des Deux-Sèvres - Dernière mise à jour : 16 mai 1917 - Rédigée par Albin Denis.

* Citation n° 6 à l'ordre de la 3ème armée, en date du 15 août 1914 : "Envoyé le 14 août sur Metz avec mission de s'efforcer de détruire le hangar de dirigeable de cette place, a réussi, grâce à son sang-froid et sa tenacité, à lancer sur l'objectif, qui lui avait été assigné, les projectiles dont il disposait, malgré un tir très violent et prolongé de l'artillerie ennemie."

* Citation n° 116 à l'ordre du corps expéditionnaire d'Orient de l'escadrille MF 98, en date du 20 août 1915 : "L'escadrille MF 98 du CEO, sous le commandement du Capitaine Césari, n'a pas cessé depuis le début des opérations dans la presqu'île de Galipoli de se signaler par son énergie et par son audace; a rendu aux forces alliées les services les plus précieux en décelant les défenses, les batteries, les mouvements de l'ennemi, en bombardant ses camps, ses plages, ses navires de transport. Ce résultat est l'oeuvre collective des pilotes et observateurs qui ont survolé les lignes et les territoires ennemis, avec le plus grand courage, tous les jours et par tous les temps et des mécaniciens ouvriers, dont le travail assidu de maintenir toujours le matériel en état, en dépit d'énormes difficultés matérielles."

* Citation n° 117 à l'ordre du corps expéditionnaire des Dardanelles, en date du 9 janvier 1916 : "A dans le commandement d'une escadrille renforcée montré pendant plusieurs mois les plus remarquables qualités d'intelligence, méthode, connaissances spéciales, audace et commandement. A dirigé et exécuté lui-même de très nombreuses reconnaissances qui ont toujours rapporté de précieux renseignements, assuré des réglages de tir parfaits avec l'artillerie de terre et de mer, cause de sérieux dégâts dans les positions et établissements ennemis. A notamment, le 6 janvier 1916, fait avec 12 appareils une opération de bombardement d'un aérodrome ennemi dont il a endommagé gravement les campements et deux des appareils."

* Citation n° 304 à l'ordre du 35ème corps d'armée, en date du 5 octobre 1916 : "A pris une part des plus brillantes au succès des attaques de juillet à septembre 1916 par l'énergique impulsion et la direction éclairée qu'il a su donner aux escadrilles sous ses ordres. A assuré pendant les offensives, la liaison la plus intime entre le commandement, l'infanterie et l'artillerie et a personnellement effectué de nombreux vols en avion."

* Citation n° 2 à l'ordre de la 10ème armée, en date du 7 février 1917 : "Commandant l'aéronautique d'un corps d'armée d'un secteur offensif, a exercé le commandement d'un groupe qui a compris jusqu'à 5 escadrilles et 5 ballons avec compétance et énergie. par son action personnelle, a largement contribué au succès des attaques du corps d'armée pendant l'automne de 1916.

* Citation n° 531 à l'ordre de la 6ème armée, en date du 16 novembre 1917 : "A contribué pour une large part au succès des attaques d'octobre 1917, par l'impulsion qu'il a su donner aux unités sous ses ordre grâce à ses qualités d'organisation, d'intelligence et d'énergie. A assuré personnellement l'exécution de nombreuses missions au cours desquelles il a mitraillé les tranchées ennemies à basse altitude."

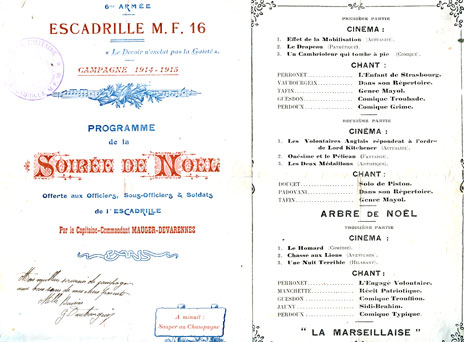

Programme de la soirée de Nöel 1914 offerte aux officiers, sous-officiers et soldats par le capitaine Mauger-Devarennes, commandant de l'escadrille MF 16 - Gaston Vaubourgeix y participa en effectuant un tour de chant dans la première partie - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Soirée de noël 1914 à l’escadrille MF 16 - Gaston Vaubourgeix y participa en chantant dans la première partie - Noter la devise "le devoir n’exclut pas la gaieté" - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le Ltt Antoine Césari, pilote de l'escadrille MF 16, pose en compagnie du fidèle Gaston Vaubourgeix, son premier mécanicien et mitrailleur lors des missions sur les lignes allemandes, à bord du MF 7 codé "4" qu'ils partagnent au sein de leur escadrille - Photo prise sur le terrain de Vauciennes en février 1915 - Remarquez le système de numérotation des vions au sein de l'unité (ici le "4"), le lance-bombe inventé par Gaston Vaubourgeux et l'extrémité du nez vitré - L'arme de bord est une mitrailleuse Hotchkiss alimenté par bande rigide - Ce MF 7 était le seul avion armé de la sorte au sein de la MF 16 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Gaston Vaubourgeix, premier mécanicien du Ltt Antoine Césari, pose, en compagnie du Sol Lecoq, mécanicien en second du même officier, à bord du MF 7 codé "4" dont ils ont la charge - Photo prise sur le terrain d'aviation de Vauciennes en février 1915 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Gaston Vaubourgeix pose à bord du MF 7 codé "4" du Ltt Antoine Césari, pilote de l'escadrille MF 16 sur le terrain de Vauciennes en février 1915 - Il est équipé du lance-bombe pour obus de 155 mm conçu et construit au centre d'aviation militaire de Verdun par Gaston Vaubourgeix au début du mois d'août 1914 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

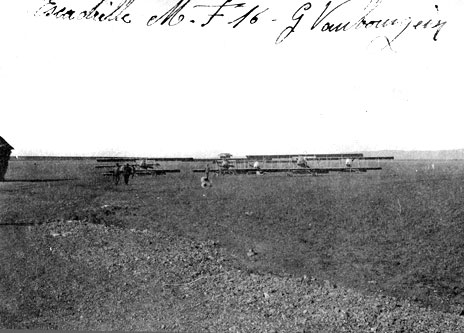

Les MF 7 de l'escadrille MF 16 déployés sur le terrain de Vauciennes en octobre 1914 - La MF 16 a stationné sur ce terrain du 14 septembre 1914 au 20 mai 1915 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Au centre, le général Hirschauer inspecte l’escadrille MF 98 T avant son départ de Lyon, le 20 mars 1915 - Le Cne Antoine Césari, qui a été nommé commandant de cette nouvelle escadrille, le 1er mars 1915, est signalé par la croix - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Campagne d’Orient - Corps expéditionnaire des Dardanelles - Escadrille MF 98 T :

L’escadrille MF 98T quitte Lyon, le 24 mars 1915 - Elle embarque sur le "Gange" des Messageries Maritimes à Marseille (Bouche-du-Rhône) et quitte le port, le 28 mars 1915 - Mis à flot, le 6 août 1905, ce paquebot des Messageries Maritimes a été affecté à la ligne Marseille - Saïgon - Haiphong - Il a été réquisitionné par les services postaux - Il participe au débarquement des Dardanelles du 25 avril au 20 mai 1915 - Il sera perdu après avoir heurté une mine, à l'entrée du chenal de Bizerte, le 14 avril 1917 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Carte postale montrant le paquebot "Le Gange" des Messageries Maritimes - Ce navire, réquisitionné en 1914, a servi au transport de l'escadrille MF 98 T entre Marseille et Alexandrie du 28 mars au 4 avril 1915 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Carte postale droits réservés.

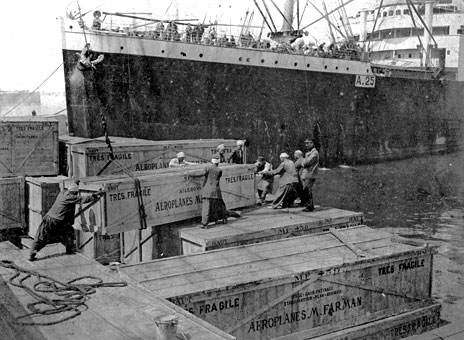

Arrivé à Alexandrie, au matin du 4 avril 1915, une partie de l'escadrille débarque et va camper à Victoria-Collège, le 9 avril - L'ensemble des personnel et des matériels est déchargé le 17 avril 1915 - Cette photo montre le déchargement des caisses avions du "Gange" dans le port d'Alexandrie (Egypte), le 17 avril 1915 - Les marquages complets de cette caisse permettent d'identifier l'avion concerné, il s'agit du MF 11 n° MF 458 et les parties concernées : la cellule, les ailes, les gouvernails et les mats - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Embarquement des caisses contenant les avions démontés de l'escadrille MF 98 T depuis le "Gange" dans le port d'Alexandrie (Egypte), le 17 avril 1916 - Encore une fois, les marquages de caisses très complets nous permettent d'identifier les avions concernés - De l'avant vers l'arrière, il s'agit des MF 11 n° MF 459 (queue, patins d'atterrissage, stabilisateur et plan arrière), MF 11 n° MF 458, MF 11 n° MF 461 (ailerons), MF 11 n° 460 (ailerons) - Sur la partie gauche, on aperçoit les grosses caisses rectangulaires contenant les fournitures permettant l'assemblage des avions, les outillages - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

"Aux Dardanelles bien des erreurs ont été commises, d’une part le manque de préparation, puis la sous-estimation des possibilités de défenses que les Turcs, aidés des Allemands, pouvaient exploiter sur un terrain qu’ils connaissaient parfaitement bien. De plus la flotte alliée comptait sur sa puissance de feu, mais tablait sur des bases d’attaque insuffisantes pour s’engager dans l’étroit couloir des Détroits.

En effet sa puissance s’avéra inopérante contre des forces inférieures installées dans des retranchements et abris solidement protégés et camouflés. Puis des erreurs de navigation furent commises également par l’ignorance des lieux prévus pour les actions. Ignorance accrue, bien souvent, par la possession de cartes reconnues fausses par la suite, tant pour la mer que pour la terre.

L’infériorité de l’artillerie, de même que la faiblesse des réserves, constituèrent encore des imprévisions. Mais l’une des plus grandes erreurs fut de considérer l’aviation comme accessoire négligeable et sans importance pour les opérations.

Cette façon de voir apportait ainsi une preuve supplémentaire de sous-estimation des moyens à employer capables d’intervenir et de participer efficacement aux attaques. L’aviation aurait, en effet, apporté un appoint précieux aussi bien aux divisions navales qu’aux éléments de terre.

Appoint constitué par des reconnaissances aériennes d’observations et photographiques, par des bombardements en profondeur pouvant contribuer à la destruction des aérodromes, des parcs, des installations portuaires, de même que les voies de communications.

Pour les actions navales et particulièrement en ce qui concerne celle du 18 mars 1915, la participation de l’aviation, tant pour la préparation de l’attaque que pour son exécution, aurait été d’une réelle importance, les observations aériennes pouvant suivre les tirs des navires, les régler et fournir également des renseignements sur leur précision et leur efficacité.

De plus, les avions repérant les batteries ennemies, les auraient signalées aux attaquants ces derniers pouvant ainsi contrebattre avec beaucoup plus de précision. Tout cela fut négligé et ce n’est que beaucoup plus tard, bien trop tard, que l’on fit appel à l’aviation pour sa participation comme par exemple "le transport visuel" – si l’on peut s’exprimer ainsi – des obus de 400 tirés par les fameux "Monitors" anglais ou les 380 de la "Queen Elisabeth" ou autre "Charlemagne" sur des objectifs importants.

Le 17 février 1915, le transport anglais d’hydravions "Ark Royal" arrivait devant l’île de Ténédos avec 2 "Sopwith" terrestres et 5 hydravions "short" que rejoignaient le 24 mars 2 hydravions "Nieuport" français. Mais tous ces appareils, par suite de leur médiocrité, de leur état pour tenir la mer, ou affronter les turbulences atmosphériques, n’effectuèrent que quelques vols sans utilités. Ce n’est que vers le 10 avril que l’escadrille anglaise du commodore Samson, s’installa à Ténédos avec un matériel hétéroclite : des Henri Farman à moteur rotatif, un Breguet, deux Sopwith, quatre Bristol BE et C. Pas de rechanges, pas d’installation de bord (appareils photographiques, radios, lance-bombes, etc…), de ce fait aucune vue aérienne ne fut prise avant et pendant les actions navales et de débarquements.

Donc pas de participation utile aux combats. Les choses allaient fort heureusement changer, dans ce domaine, avec l’arrivée d’une escadrille française : l’escadrille MF 98 T."

L’escadrille MF 98 T a été formée par décision du commandement de l’aéronautique en date du 26 février 1915. Le commandement en a été confié au capitaine Césari célèbre par le premier bombardement aérien qu’il effectua le 14 août 1914 sur les hangars d’aviation allemande de Metz-Frescaty et de ses reconnaissances aériennes des 2, 3 et 4 septembre 1914 sur l’Ourcq et la région de l’Aisne, au cours desquelles, en compagnie de son mécanicien-observateur Vaubourgeix, il rapporta de précieux renseignements à l’État-Major et qui influèrent fortement sur la décision de l’offensive de la 6ème armée du général Maunoury sur l’Ourcq le 5 septembre 1914.

Le capitaine Césari a sous ses ordres 8 pilotes (le sous-lieutenant Marcel Saint André, l’adjudant Pierre de Beausire de Seyssel, les sergents Louis Garsonnin, Guy de Grosourdy de Saint-Pierre, Dumas, Jules Lecompte, Dubois et le brigadier fourrier Célestin Sanglier) et 3 officiers observateurs, l’escadrille est équipée de huit Maurice Farman MF 11 qui vont constituer une force aérienne beaucoup plus fiable et homogène que l’escadrille britannique.

En outre elle comprenait en plus de l’échelon volant, un élément de parc avec réserves, rechanges et atelier de réparations. Une section photo, une section radio, un service médical, un service administratif, une importante section de transport composée uniquement de véhicules landais à deux roues traînées par des mules.

L’escadrille MF 98T se concentre le 10 mars 1915 et se forme à Lyon qu’elle quitte le 24 mars 1915 pour se rendre à Marseille où elle embarque sur le "Gange" des Messageries Maritimes. A 6 heures du soir le 28 mars 1915, le bateau quitta le port pour se diriger sur Mudros mais il est dérouté, avant d’arriver le matin du 4 avril à Alexandrie. L’escadrille campe à Ramaleh avec tout son chargement soit : douze avions en caisses, moteurs, hangars, tentes, essence, huile, pièces de rechanges et accessoires, quatre-vingt mules, voitures, matériels de subsistance et approvisionnements alimentaires.

Gaston Vaubourgeix a campé au camp de Victoria College, à Alexandrie (Egypte) du 9 au 28 avril 1915, date à laquelle les personnels s'embarqueront sur le cargo grec "Caravellas" - Photo datée du 24 avril 1915 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Sol André Durot du service photographique de l'escadrille MF 98 T - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le 25 avtril 1915, les deux secrétaires de l’escadrille MF 98 T : les soldats Bonnal et Besnard au camp de Victoria Collège à Alexandrie - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Une partie des personnels de l'escadrille MF 98 T a été débarqué du "Gange" dans le port d'Alexandrie (Egypte), le 9 avril 1915 - Les hommes vont séjourner au Victoria College jusqu'au 28 avril, date à laquelle elle s'embarquera sur le cargo grec "Caravellas" - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le 28 avril, l’escadrille embarque précipitamment à bord du "Caravellas", vieux rafiot Grec noir et malodorant, dans lequel l’on entasse : hommes, matériels et animaux pêle-mêle en dépit des protestations du chef de l’escadrille et de son personnel spécialisé. Les caisses d’avions et moteurs, par exemple, étant manœuvrées et manutentionnées sans la moindre précaution et arrimées le "haut" en bas. Dans les cales, le personnel s’installait dans des conditions effroyables alors que les cloisons voisines encaissaient des coups de bottes effrénées, que les mules épouvantées donnaient avec force.

Le cargo grec Caravellas qui sera utilisé par l'escadrille MF 98 T pour rejoindre l'île de Ténédos - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Les braves conducteurs landais, transformés en toréadors improvisés, cherchaient à calmer ces pauvres bêtes et lançaient foin et avoine en s’enfuyant. Finalement, l’escadrille approche de l’île de Ténédos le 23 avril et l’on dénombra les pattes cassées et de ce fait un bon nombre de mules furent abattues.

C’est à ce moment que commence le débarquement des Dardanelles, les troupes françaises font un débarquement de diversion sur la rive asiatique à Kumkale, tandis les troupes de l’empire Britannique débarquent sur la presqu’île de gallipoli subissant de lourdes pertes. Après cinq jours de combat acharnés, les britanniques établissent un semblant de tête de pont, sans véritable profondeur si bien qu’aucun endroit n’est à l’abri du feu de l’ennemi : tout homme, du simple soldat au général, peut se faire volatiliser d’une seconde à l’autre par un obus turc. (Site http://albindenis.free.fr escadrille MF 98 T - texte David Mechin)

Carte des alentours de la presqu'île de Gallipoli - Dessin Gaston Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Pas question pour la "98 T" de débarquer dans la presqu’île de Gallipoli, non encore conquise, de plus le débarquement du matériel et le montage des avions allaient demander un certain temps. D’autre part, l’organisation du corps expéditionnaire était telle, que l’on ignorait l’arrivée de l’escadrille dans la zone des opérations. Las d’attendre des ordres, le capitaine Césari prit sur lui la décision de débarquer à Ténédos.

Un des radeaux transportant les caisses d’avions vers la plage de Ténédos, le 6 mai 1915 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

|

Arrivés par radeau, les caisses avions sont déplacées par les hommes pour être enfin prise en charge par les attelages de mules, le 6 mai 1915 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Deux chaloupes reliées entre elles constituent ce radeau improvisé pour les charges moins importantes ne ressuscitant pas l'emploi d'un radeau, le 6 mai 1915 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Après le voyage mouvementé à bord du Caravellas, les mules sont débarquées et participent activement au transfert des caisses vers le terrain d'aviation, le 6 mai 1915 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

L’escadrille MF 98 T commence à débarquer son matériel à Ténédos pour s’installer à l’ouest de l’île, près du campement de l’escadrille britannique.

Le débarquement du matériel fut très difficultueux, comme le "Caravellas" ne pouvait s’approcher de la côte en raison des bas-fonds rocheux en mer, il fallut construire d’abord des radeaux de fortune devant être tirés à bras, seule façon d’amener le matériel et tout le chargement à terre. Pendant trois jours, trois nuits, sans relâche, le matériel fut débarqué et entassé sur la petite plage encastrée dans une large crique soit : 150 tonnes et 60 bêtes. Il fallut extirper à bras des cales du navire tout le matériel et les caisses très pesantes contenant les avions et les moteurs, puis à terre les transporter dans un sable mou, ce qui rendait les manutentions plus que pénibles, puis tout ce matériel fut acheminé sur le lieu choisi comme terrain propice à l’envol des avions. Pour ajouter une difficulté supplémentaire à ce travail énorme, pour le transport du matériel et l’accès au terrain, l’établissement d’une route fut nécessaire. Les travaux furent rapidement exécutés, officiers, pilotes, mécaniciens, muletiers, en un mot tout l’effectif de l’escadrille s’étant collé à la tache sans rechigner.

Le personnel était harassé par un labeur continu de jour et de nuit. Les hommes ivres de fatigue, de manque de sommeil et aussi sous alimentés, parvinrent quand même, au prix d’efforts inouïs à hisser tout le matériel sur la terre ferme. Le 2 mai, le montage des avions commençait. Le 4, le premier vol était effectué par le capitaine Césari et son mécanicien Vaubourgeix. Travaillant d’arrache- pied, l’équipe de montage, sous les ordres du chef monteur de la société Farman, le père Lamotte, comme on l’appelait, terminait chaque jour un appareil. C’est ainsi que les huit avions de l’escadrille allaient participer d’une façon utile et effective aux opérations du corps expéditionnaire.

L’équipe des mécaniciens de la MF 98 T sur le terrain de l'île de Ténédos - Gaston Vaubourgeix est repéré par la croix - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Déplacement d’un baraquement en bois sur le terrain de Ténédos - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

L'installation de fortune des personnels de l'escadrille MF 98 T sur le terrain de Ténédos - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

La baraque abritant le poste TSF de l'escadrille MF 98 T sur le terrain de Ténédos en mai 1915 - En fait, il s'agit d'une caisse avion dont les personnels ont détourné l'utilisation - Photo Marcel de St-André - Collections des archives départementales de la Loire.

Récupération d’une caisse pour un abri destiné aux mécaniciens - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Ces avions étaient des Maurice Farman équipés d’un moteur Renault 8 cylindres en V, d’une puissance de 80 chevaux, matériel excellent capable de monter à l’altitude de 3500 mètres et de tenir l’air pendant 3 heures 30 minutes. Ils pouvaient enlever, si nécessaire, trois personnes à bord ou une charge équivalente. Prévus la photographie et équipés d’une installation radiotélégraphique d’une portée de 50 kilomètres. Ces appareils d’aviation allaient fournir un travail intensif. Un peu plus tard ils furent équipés d’un lance-bombes seul l’avion du capitaine Césari fut doté d’une mitrailleuse légère "Hotchkiss" en plus.

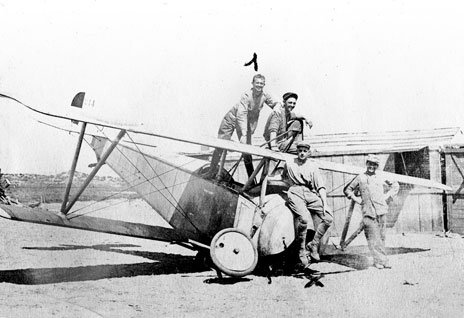

Plusieurs mécaniciens de l'escadrille MF 98 T posent près du MF 11 n° MF 500 codé "1" affecté au Cne Antoine Césari, commandant de l'escadrille - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

La fine équipe des mécaniciens posent avec le Farman MF 11 n° MF 500 codé "1" sur le terrain de Ténédos - L'avion est affecté au Cne Antoine Césari, commandant de l'escadrille MF 98 T - Vaubourgeix, son premier mécanicien, est dans le poste de pilotage - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Samson et Césari s’estiment mutuellement et l’entente cordiale fonctionne à plein sur l’île grecque, ils s’échangeront d’ailleurs – officieusement – des appareils au fur et à mesure des renforts qu’ils recevront. Ils pourront utiliser une piste secondaire aménagée sur une plage de la presqu’île au cap Helles, mais qui sera extrêmement dangereuse car sous la portée de l’artillerie ennemie. Au sol, les combats voient les combattants franco-britanniques s’enferrer dans une coûteuse guerre de position, semblable à celle se déroulant sur le front français mais dans un périmètre extrêmement réduit, avec des concentrations en hommes jamais atteintes. La question des lignes de ravitaillement devient cruciale et appareils aériens vont jouer un rôle de tout premier plan pour leur harcèlement. (Site http://albindenis.free.fr escadrille MF 98 T - texte David Mechin)

Les missions de reconnaissances, de réglages de tir d’artillerie et de photographies commencèrent et se continuèrent de façon intense, mais il fallait à chaque avion effectuant une sortie pour une mission, traverser 30 kilomètres de mer avant de pouvoir survoler la presqu’île de Gallipoli, la zone des opérations et l’arrière des lignes ennemies. Cela par tous les temps, de jours comme de nuits. Le service de surveillance aérienne s’établissait par roulement.

Les avions sont répartis à raison de 2 avions pour l’observation et le réglage d’artillerie, ces avions se posant sur la périlleuse piste du cap Helles pour communiquer les résultats de leur vol aux troupes. Deux autres effectuent un travail photographique, 2 sont réservés aux reconnaissances à grande distance et un pour le bombardement. Cette dernière activité va vite prendre une part prépondérante, afin de harceler les colonnes de ravitaillement turques qui n’ont que de médiocres routes pour leurs convois. (Site http://albindenis.free.fr escadrille MF 98 T - texte David Mechin)

Les forces Franco-anglaises ne disposaient que de cartes incomplètes, voire mêmes fausses de la presqu’île et de la côte d’Asie. Aussi fallut-il à l’escadrille, fournir un effort formidable et effectuer missions sur missions photographiques pour que l’État-Major et les navires alliés fussent a même de posséder un relevé topographique réel du terrain ainsi que des défenses ennemies.

Le matin, au petit jour, une mission de grande reconnaissance explorait jusqu’à Gallipoli et Boulaïr et revenait par la côte Asiatique par Magara et Chanak, ramenant des observations et des prises de vues. Pendant que d’autres missions suivaient : photographies, réglages d’artillerie, contrôle de mouvements de navires ennemis dans les détroits, recherches des rassemblements de troupes ou d’installations à détruire. Les avions, également prenaient en charge, par radio, les obus de 280 et 380 de la "Queen Elisabeth" ou ceux des autres cuirassés comme le "Charlemagne" embossés devant Gala-Tépé.

Les forts turcs de Mamazieh et Hamidieh, au sud de Kilid-Bahr. Le feu de ces forts barraient les Détroits. Grâce à cette photo prise à 2200m d’altitude par les Ltt Saint André et Lamasse, l’action de ces forts fut jugulée par les tirs des cuirassés "Queen Elizabeth" et "Charlemagne" - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le cuirassé d'escadre "Charlemagne" a été mis en service, le 12 septembre 1899 - Il participe à la bataille des Dardanelles en bombardant les forts turcs de la côte européenne mais subit d'importants dégats. Après avoir été réparé à Bizerte, il reprend sa place dans l'escadre des Dardanelles. A la fin 1915, il rejoint Salonique, puis Bizerte pour passer en carénage. En 1916, il est affecté à la division d'Orient avec le "Gaulois", le "Saint-Louis" et le "Henri IV". Il regagne Toulon en 1917 pour y être désarmé. Il était armé de deux tourelles de 2 pièces de 305 / 40 modèle 1893, de 10 canons de 138 / 45 modèle 1893 en casemate, de 8 canons de 100 en casemate, 20 canons de 47 modèle 1885 et deux tubes lance-torpilles - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo droits réservés.

Entre temps, l’ennemi sentant l’efficacité de l’activité de l’escadrille aérienne française renforça son aviation et dans le ciel turc apparurent les avions allemands avec leurs croix noires. Un matin un Farman fut pris à partie par un adversaire allemand muni d’un jumelage Maxim et le français revint au terrain avec 30 balles dans les plans de son appareil.

L’escadrille française fur alors dotée de deux monoplans parasols Morane-Saulnier équipés de mitrailleuses Hotchkiss, leur pilote respectif : le sergent Barnay et maréchal des logis Sanglier, et leur mitrailleur Meyniel et Chedaille. Puis les Farman furent armés de lance-bombes, les uns pour projectiles de 90, les autres pour des obus de 155. De cela allaient survenir deux choses : les combats aériens et aussi l’impérieuse nécessité d’effectuer des bombardements pour détruire les terrains d’aviation adverses et les appareils tout comme les matériels stationnés sur ces terrains. Puis, troisième nécessité : détection et attaque à la bombe des sous-marins allemands U-21 qui eux aussi participaient à la bataille en attaquant tous les navires alliés qu’ils recherchaient et trouvaient sur leur passage.

Une des deux Morane Parasol affectés à la MF 98 T pour les missions de chasse - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Nieuport 10 n° 214 accidenté sur le terrain de Ténédos - Cet avion n'appartient pas à l'escadrille MF 98 T - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

L’escadrille vivait dans une activité sans relâche, le capitaine Césari, toujours accompagné de son fidèle mécanicien-mitrailleur partait le premier en disant : "Suivez moi !" et tous les avions arrivaient en formation serrée sur l’objectif sans qu’il fut besoin d’explications. La mission accomplie, le capitaine rentrait toujours le dernier, tenant ainsi avec son Farman-mitrailleuse à assurer la protection d’un "traînard" éventuel dans son groupe ou la venue intempestive d’un avion aux "croix noires" ou paré du "croissant Turc".

Le 23 mai 1915 l’équipage Césari bombardait Chanak avec un obus de 155. Ceci en vue du bombardement des aérodromes et des arrières de l’ennemi. Le même jour, le même équipage lançait sur Jisoï, trois bombes de 90, tandis que le sergent Lecomte, coulait avec un obus de 155, un transport de troupes Turc à Maïdos. Le sergent Garsonnin, intrépide pilote, lançait ses bombes de 90 dans les ravins du Seghon-Déré et du Kérévez-Déré, tout en ramenant de nouvelles photographies. Pendant ce temps, le lieutenant Saint-André et l’enseigne de vaisseau Delaye son observateur radio réglaient le tir des grosses unités navales sur les forts Dardanus et de Chanak. Les équipages des autres Farman pilotés par les sous-lieutenants Ducas et De Seysselles, les sergents De Saint-Pierre et Dumas s’occupaient particulièrement des secteurs de Kilid-Bahr, Maïdos et Achi-Baba.

Cne Antoine Césari, commandant de l'escadrille 98 T du 1er mars 1915 au 1er mars 1916 - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le 25 mai 1915 je dormais profondément près de mon avion dans le hangar, étant brisé de fatigue à la suite d’un réveil matinal et de 3 missions accomplies dans la journée. Je fus réveillé brusquement par la voix du capitaine qui, en me secouant, me dit : "Allez debout mon vieux, il fait une lune superbe, nous allons surprendre les Turcs et leur laisser tomber quelques prunes. Habillez vous vite mon vieux et chargez l’appareil." C’est ainsi qu’eut lieu le premier vol de nuit, mission de bombardement de l’aérodrome turc de Chanak. Le capitaine Césari et Vaubourgeix s’envolèrent à 11 heures 30 du soir, sans aucun éclairage ni balisage de leur aérodrome mais avec le seul et magnifique clair de lune oriental et s’enfoncèrent dans la nuit au dessus de la mer vers la presqu’île. Une heure et demie après, ils revenaient à Ténédos, mission terminée, quatre bombes de 90 lancées sur le camp de Jisoï, provoquèrent un formidable incendie. Le 28 mai, à minuit, le même équipage repartait avec une bombe de 155 qui fut larguée sur Chanak.

Pour ces missions, le Cal Gaston Vaubourgeix, mécanicien à l'escadrille MF 98 T du corps expéditionnaire des Dardanelles, obtient une citation à l'ordre du régiment, en date du 15 juin 1915 : "Mécanicien d’avions depuis deux ans, a prit part depuis le début des hostilités à plus de cinquante vols au dessus des lignes ennemies, soit comme mitrailleur soit comme bombardier. A exécuté récemment deux vols de nuit avec bombardement. Est un collaborateur précieux de son pilote qu’il accompagne toujours au cours des missions périlleuses."

Au retour d'une mission après l'atterrissage au Cap Hellès, sur la presqu'île de Gallipoli, l'avion du Cne Césari a été en partie détruit par un obus turc qui est tombé à proximité, le 30 mai 1915. Gaston Vaubourgeix, qui se trouvait près de l'appareil et s'était couché à terre, a été sérieusement blessé à la tête par un éclat d'obus - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

En plus de toutes ces missions, les liaisons avec le cap Helles s’effectuaient régulièrement. Les avions arrivaient à deux mètres au dessus de la mer afin d’assurer leur atterrissage sur un terrain cabosseux de cents mètres. C’est au cours de l’un de ces atterrissages le 30 mai, après une mission, que l’avion du capitaine fut bombardé, détruit en partie et que son mécanicien fut gravement blessé à la tête par un éclat d’obus. Il ne faisait pas bon stationner sur ce terrain de fortune. Mais malgré les surveillances et missions de protection aériennes, les avions allemands, venus renforcer l’aviation turque, harcelaient les lignes arrières alliées en lançant sur elles des chapelets de petites bombes incendiaires. Une action de grande envergure fut décidée, sa préparation fut minutieusement suivie et son déclenchement eut lieu dans la nuit du 27 au 28 juin. Cette nuit là, toujours sans feux ni balisage du terrain, les huit avions décollèrent et en trois voyages successifs déversèrent 2800 kilos de bombes sur Maïdos et Chanak.

Deux officiers aviateurs anglais examinent, en présence du Cne Césari, commandant l'escadrille MF 98 T, la croix de guerre que vient de recevoir le Cal Gaston Vaubourgeix, mécanicien mitrailleur, blessé au Cap Helles, le 30 mai 1915 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le Cne Césari s’apprête à emmener en baptême de l’air madame la Marquise de Clapiers, infirmière major sur le navire hôpital "Duguay-Trouin" - L'avion est le MF 11 n° MF 910 appartenant à l'escadrille MF 98 T - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le caporal Vaubourgeix, premier mécanicien du Cne Césari, a été évacué sur le navire hôpital "Duguay-Trouin" sur lequel Madame Voisin le soigne pendant deux semaines - Le Cne Césari s'apprête à l'emmener en vol pour un baptème de l'air en remerciement de ses bons soins - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Les autres équipages suivaient l’exemple de leur chef d’escadrille et multipliaient leurs exploits. Peu de temps après l’escadrille était douloureusement frappée par la disparition en mer du lieutenant Saint André et du sergent Dumas, deux pilotes excellents. Deux mécaniciens étaient grièvement blessés par bombes dont l’un, le jeune Fontanon ne devait pas survivre à ses blessures.

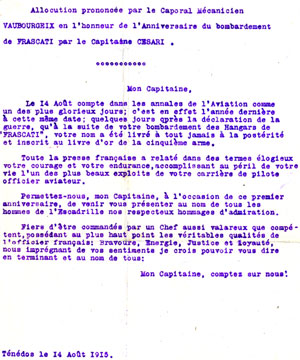

Sur le terrain de Ténédos, le 14 août 1915, le caporal Vaubourgeix lit au Cne Césari une allocution en souvenir du raid sur Metz-Frescaty qui a eu lieu un an plus tôt, jour pour jour - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Texte du discours lu par Gaston Vaubourgeix, le 14 août 1915 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le 14 juillet 1915 devait être un beau jour pour l’escadrille MF 98 T. Elle allait, à sa façon, marquer le fête nationale française. Le capitaine Césari, devant les attaques répétées de l’aviation turque et principalement de la fameuse escadrille "Pacha", décida d’effectuer la destruction totale de l’aérodrome de Chanak. Mais comme engins destructifs l’escadrille ne possédait que des explosives de 90 et 155. Donc pas de bombes incendiaires nécessaires pour la réussite de l’entreprise. Le capitaine fit appel à son mécanicien pour la conception et la construction d’une grosse bombe incendiaire. Cette conception fut vite étudiée et la construction suivit immédiatement. Cette bombe consistant en un assemblage comprenant un obus de 155 sur lequel était fixé trois bidons d’essence contenant 5 litres chacun. Cet assemblage étant logé dans un petit fuselage de bois et de toile en forme de fuseau. Cette bombe ainsi constituée accusait le poids total de 70 kilos. Aidé dans ce travail par le maître ouvrier Faussette, le mécanicien du chef de l’escadrille, terminait le 12 juillet au soir la fameuse bombe incendiaire. Un système d’accrochage largable fut également conçu pour la fixation de l’engin sur l’avion. Toute la journée du 13, l’escadrille fut sur les dents ; préparation des avions, chargement des bombes.

Le camp de Ténédos et ses installations de fortune - L'escadrille MF 98 T a stationné sur place du 29 avril 1915 au 27 janvier 1916 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le camp d'aviation de Ténédos - L'escadrille MF 98 T a stationné sur place du 29 avril 1915 au 27 janvier 1916 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le 14 dès le petit jour, les Morane-Parasol de chasse français décollaient du terrain. Le groupe des "Bristol" anglais ayant à sa tête le commodore Samson s’envolait à son tour. Mission : patrouiller au dessus de la presqu’île et de la côte d’Asie afin d’empêcher toutes incursions des avions ennemis et de les intercepter. A 5 heures du soir, sept avions de la "98 T", renforcés par trois biplan "Voisin" et deux "Avro" anglais de bombardement, quittaient l’île de Ténédos en direction de Chanak. La formation étant protégée par les cinq chasseurs franco-anglais. Arrivant au dessus de Koum-Kalé, le groupe fut violemment pris à partie par la défense antiaérienne turque ; défense qui s’amplifia au fur et à mesure de l’approche de l’objectif et principalement dans les parages de Erenkenï et la pointe Nephez. Entourés d’éclatement antiaériens tous les avions parfaitement groupés arrivèrent au dessus du terrain d’aviation turc. Les bombes furent lâchées et les observations, comme les photographies prises pendant l’action, attestèrent l’efficacité de ce bombardement et la destruction des installations ennemies. Les fumées, les incendies, les explosions, révélant d’une façon irréfutable le résultat de l’expédition. D’ailleurs l’aviation adverse abandonna ce terrain dévasté pour se réfugier à Galata près de Gallipoli. Le 15 juillet, le général Bailloud venait en personne féliciter le capitaine Césari et l’escadrille française qui devait faire l’objet d’une citation. Puis il décorait le sergent pilote Garsonnin de la médaille militaire et remettait la croix de guerre au mécanicien-mitrailleur Vaubourgeix.

Le Cne Césari et son mécanicien-bombardier, le Call Vaubourgeix (x) se préparent à s’envoler du terrain de Ténédos pour aller bombarder l’aérodrome turc de Chanak-Kalé avec une bombe incendiaire de 70 kilos - L’aérodrome ennemi fut incendié - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Les mécaniciens de l'escadrille MF 98 T pose avec la bombe incendiaire de 70 kg conçu par le Cal Gaston Vaubourgeix (x) et qui va être larguée sur le terrain d'aviation turc de Chanak-Kalé - L'avion est le MF 11 n° MF 500 codé "1" affecté au Cne Antoine Césari et entretenu par son premier mécanicien, Gaston Vaubourgeix - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

La bombe incendiaire de 70 kilos conçue par le caporal Vaubourgeix est constituée d’un obus de 155 entouré de trois bidons de cinq litres d’essence, l’ensemble est recouvert d’une enveloppe en bois et toile - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Schéma de la bombe incendiaire de 70 kg inventée par Gaston Vaubourgeix - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin Gaston Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Ainsi, l’élogieuse citation de l’escadrille situait bien toute l’importance de l’aide apportée au corps expéditionnaire allié, par l’aviation. Cette importance eut été plus grande encore et combien utile si dès le début, le haut-commandement en avait jugé tout autrement.

Sans aucun doute le résultat des attaques eut été meilleur et les pertes en hommes et en matériels moins sévères et coûteuses. Il est facile d’indiquer toute l’utilité de la participation de l’aviation quand on saura que dès son arrivée à Ténédos en mai, certains avions de l’escadrille volaient jusqu’à huit heures par jour. En un mois les huit Farman avaient totalisées 950 heures de vol, accomplissant 201 missions d’artillerie, 118 de bombardements, 114 reconnaissances comportant la prise de 3000 photographies, ce qui permit l’établissement de plans directeurs et surtout le redressement des cartes ottomanes qui étant utilisées, s’avérèrent fausses et furent la cause de nombreuses erreurs lors du débarquement. Chaque mission, de jour comme de nuit, nécessitait 60 kilomètres de vol au dessus de la mer, mais les moteurs Renault de 80 chevaux donnaient toute confiance. Bien sûr, trois avions tombèrent en mer, ce fut par manque de carburant et non par défaillances mécaniques. Pour toute l’escadrille seul le devoir comptait, aucune défaillance n’était permise. De jour comme de nuit, chacun était à son poste et les équipages partaient dès l’ordre donné. Qu’il soit indiqué seulement que pendant 9 mois, l’équipage le moins avantagé avait accompli 920 heures de volet l’équipage qui volait le plus comptait 1100 heures, lequel était celui de Césari. Tout cela en dépit des éléments : chaleur torride le jour et froid la nuit, le manque de nourriture et surtout d’eau potable. Puis la maladie : fièvre typhoïde, dysenterie, malaria, piqûres de reptiles et autres insectes venimeux, la jaunisse et surtout la dengue. Tous les visages étaient havres et jaunâtres, les yeux rentrés dans leurs orbites. En un mot on frôlait la misère humaine voie même la mort. Mais le courage ne manquait à personne et la belle citation de l’escadrille en fait foi. Si l’action était dure, il faut dire que l’expédition des Dardanelles fut un des épisodes les plus terribles de la guerre de 1914-1918, 550 000 Anglo-Français s’usèrent dans ce creuset de 8 km2, 187 000 français furent tués, 64 000 évacués, blessés ou malades. C’est ce que l’on baptisait : l’enfer de Gallipoli. Les commentateurs officiels comme les hommes politiques responsables se gardent bien d’en parler. Toutes les missions réalisés le furent à une époque où les vols de nuits étaient héroïques car les terrains n’étaient ni éclairés, ni balisés, sans autre instrument de navigation que la boussole, trois feux d’essence pour décoller et atterrir, de plus là bas aux Dardanelles nous devions traverser 60kms de mer.

* Citation à l’ordre du corps expéditionnaire. L’escadrille MF 98 T du corps expéditionnaire d’Orient : "Sous le commandement du capitaine Césari, n’a pas cessé, depuis le début des opérations dans la presqu’île de Gallipoli, de se signaler par son activité et son audace ; a rendre aux forces alliées les services les plus précieux en décelant les défenses, les batteries, les mouvements de l’ennemi, en bombardant ses camps, ses plages, ses navires de transport. Ce résultat est l’œuvre collective des pilotes et observateurs qui ont survolé les lignes et les territoires ennemis avec le plus grand courage, tous les jours et par tous les temps, et des mécaniciens et ouvriers dont le travail assidu a permis de maintenir toujours le matériel en état, en dépit d’énormes difficultés matérielles."

Cette activité aérienne intense allait s’amplifier par la chasse aux sous-marins ennemis. A plusieurs reprises le fuseau allongé de ceux-ci fut repéré, fuseau qui laissait derrière lui un sillage d’écume blanche très visible aux avions. Le repérage était plus net lorsque la surface de la mer accusait le trait argenté que laissait derrière lui le périscope fendant l’eau. Dans ce domaine, l’intervention des avions se limitait à des appels lancés par radio aux torpilleurs. Quant à l’efficacité des bombes, celles ci étaient quasi nulles, car les projectiles éclataient au contact de la mer. D’autre part à une altitude assez grande le submersible était visible, à basse altitude il se confondait avec la masse liquide, donc difficile à atteindre.

C’est ainsi que l’hiver arriva et rien ne semblait plus bouger dans la presqu’île, le mauvais temps, de son coté ralentissait les actions et l’on se rendait compte que tout espoir de battre les Turcs avait disparu. L’abandon du terrain conquis se préparait. Devant cette situation l’aviation ennemie devenait plus active, plus entreprenante du fait de sa situation matérielle qu’elle avait maintenant sur l’aviation alliée. Les avions turcs et allemands vinrent à plusieurs reprises bombarder l’aérodrome de Ténédos. D’autre part la suprématie aérienne sur le front allait nous échapper, les équipages français luttaient maintenant à armes inégales. Sur ce point, nous emprunterons au capitaine Garsonnin son témoignage enregistré dans le n°91 de la "Revue de l’Armée de l’Air" de février 1937, voici ce qu’il écrivait : "Notre épuisement était grand comme celui des Turcs d’ailleurs. Nos reconnaissances aériennes ne décelaient que de maigres convois, des mouvements peu importants, une navigation très restreinte et pas de travaux nouveaux. Les batteries ennemies restaient comme elles étaient sans plus. Mais la fameuse escadrille "pacha", que nos bombardements avaient repoussé jusqu’à Gallipoli et sur laquelle nous avions conquis un ascendant certain, plus par notre moral que par notre matériel ; reprenait du mordant. Les Rumpler allemands aux moteurs Mercedes 160 chevaux dépassaient largement nos vieux Farman 80 chevaux en toutes performances et leurs jumelages mitrailleurs Maxim rendaient ridicules les "mousquetons de cavalerie" que nous emportions à bord. Tout combat était vain puisque l’adversaire avait toute l’attitude et liberté de tir dans notre dos, nos hélices propulsives formant un immense cône mort. Quoique renforcée de trois autres Farman et trois "Morane-parasol" de 80 chevaux "Rhône" l’escadrille se débattait dans une situation extrêmement difficile. Un équipage, puis deux tombèrent. Un autre fut sérieusement touché et dû se poser à Suvla entre les tranchées turques et anglaises et fut sauvé de justesse grâce à la bravoure des "Tommies". Nous assistâmes en vue du terrain à un combat magnifique où le capitaine Césari et son mitrailleur Vaubourgeix tinrent tête malgré l’infériorité et touchèrent l’avion ennemi."

Farman F 43 n° F 3017 de l'équipage Cne Antoine Césari et Sol Gaston Vaubourgeix de l'escadrille MF 98 T au retour de la mission du 4 janvier 1916 - Ils se sont frottés à un hydravion allemand armé de deux jumelages Maxim qui les a copieusement mitraillés - Néanmoins, grâce à la victuosité du Cne Césari qui a sû esquiver les coups trop dangeureux, Vaubourgeix, après avoir tiré huit bandes de cartouches, a obligé l'équipage allemand à rompre le combat et à amerrir - Cet hydravion n'a pas été homologué - - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Le 4 janvier 1916, le capitaine et son mécanicien, l’équipage toujours solidaire, revenant d’une mission au dessus de la presqu’île, aperçurent un gros hydravion allemand. Ils engagèrent le combat avec leur biplan Farman-mitrailleuse, avion d’une puissance de 130 chevaux. Mais leur infériorité était grande en effet, car l’hydravion allemand était armé de deux jumelages-mitrailleurs "Maxim" qui d’emblée ouvrirent le feu. Manœuvrant avec sa dextérité coutumière, le capitaine Césari esquivait à merveille les coups de l’allemand, et plaçait adroitement son mitrailleur en bonne position de tir. A la 8ème bande de cartouches tirée par l’avion français, l’hydravion piqua vers la côte d’Asie poursuivi par son attaquant tirant toujours. Gravement touché sans doute, ses mitrailleuses ayant cessé leur tir, l’allemand, en louvoyant, accentua sa descente vers les Détroits. Au dessus de la pointe Kephez, le combat fut rompu en raison de la basse altitude. Les poursuivants, suivant néanmoins des yeux leur adversaire, le virent se poser en mer, capoter et disparaître dans une immense gerbe d’eau. L’équipage de l’avion français ramenait à Ténédos un avion criblé de balles et d’éclats d’obus, avec l’aileron du plan inférieur droit complètement déchiqueté par la mitraille. Au lendemain de cette action, le chef d’escadrille prit la décision d’effectuer une opération de destruction du terrain et des installations de l’aviation turque regroupée à Galata-Tépé, proche de Gallipoli. Le 6 janvier au petit jour, onze Farman de l’escadrille, accompagnés des trois Morane de chasse, décollaient de Ténédos. Par un ciel clair mais froid, survolant la presqu’île en formation serrée à 2000 mètres d’altitude, les avions arrivèrent sur leur objectif, accueillis par une violente canonnade. Une douzaine d’appareils ennemis étaient au sol, ce qui indiquait l’effet de surprise jouant à plein. 42 bombes de 90 et 4 de 155 furent lâchées détruisant une bonne partie des avions, provoquant de nombreuses explosions et autant d’incendies. Par ce nouveau bombardement massif, l’escadrille 98 T venait d’anéantir, une fois encore, la formation aérienne "Pacha" qui ne se manifesta plus dans les jours qui suivirent. Malheureusement au retour de cette importante mission, le parfait et courageux pilote qu’était le sergent Lecomte, ne devait pas revenir, son biplan ayant été frappé de plein fouet par un obus.

D’autre part le mécanicien-mitrailleur du capitaine était gravement blessé par un éclat d’obus antiaérien. Il convient d’indiquer que la distance de Ténédos à Gallipoli est d’environ 110 kilomètres, donc 220 aller et retour qui furent effectués par la formation française. Cette mission allait être une des dernières, l’évacuation de la presqu’île de Gallipoli étant décidée.

Bombardement de l’aérodrome français de Ténédos par les avions allemands alliés des Turcs, le 8 janvier 1916 - Derrière l’éclatement, le hangar abritant l’avion du Cne Césari et ses mécaniciens Vaubourgeix et Duboc - Photo prise par le photographe Ravaud tombé à l’ennemi - Photo Archives Vaubourgeix transmise par Olivier Baillon que je remercie pour son aide.

Ainsi l’escadrille allait quitter Ténédos. Cette petite île grecque de la mer Égée, dans laquelle, par la force des événements, elle devait laisser cinq tombes dans lesquelles reposaient cinq vaillants combattants français "morts pour la France" en pleine jeunesse et loin de leur patrie. Le 12 janvier 1916, l’escadrille MF 98 T ralliait l’île de Mytilène; les avions par la voie des airs, l’échelon roulant et le matériel par bateau.

Les pilotes de l’escadrille MF 98T - De gauche à droite : Sgt Louis Garsonnin, Slt Pierre De Beausire de Seyselles, Sgt Guy de Grosourdy de Saint Pierre, Cne Antoine Césari, MdL Edmond Closset, Slt Pierre Ducas, MdL Pierre Fourcade - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo prise à Mytilène, le 24 février 1916.

Photo aérienne oblique du terrain de Mytilène - L'escadrille MF 98 T y déploya un détachement du 27 janvier au 1er mars 1916 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Charles Denti, transmise par Mme Denise Martin, sa fille, que je remercie pour son aide.