Slt Jean Arcaute

Jean Arcaute est né le 5 août 1890 au 47, rue de Révol à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Il est le fils de Jean-Pierre Arcaute qui exerce la profession de marchand de vins et de Jeanne Saradar, ménagère. Avant guerre, Jean travaille comme aide-contremaître dans une tannerie.

La maison au 47, rue de Révol à Oloron-Sainte-Marie où est né Jean Arcaute, le 5 août 1890 - Photo Google Map.

Son service militaire :

Né en 1890, il appartient à la classe 1910 (année de naissance + 20 ans). C'est le bureau de recrutement de Pau (Pyrénées-Atlantiques) qui a assuré son recensement militaire sous le matricule n° 1211. En 1911, il a bénéficié d'un sursis d'incorporation d'une année. Il est finalement appelé pour effectuer son service militaire, au titre du 1er groupe d'aéronautique de Lyon-Bron, le 10 octobre 1912.

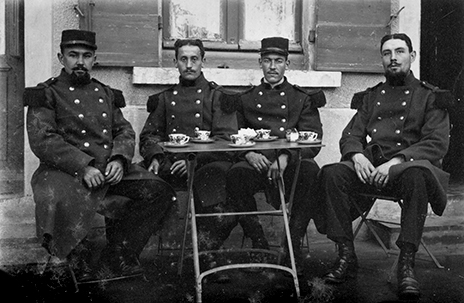

Second à partir de la gauche, le soldat Jean Arcaute, appelé au 1er groupe d'aéronautique de Lyon-Bron, le 10 octobre 1912 - Photo prise probablement lors d'un quartier libre en uniforme et transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

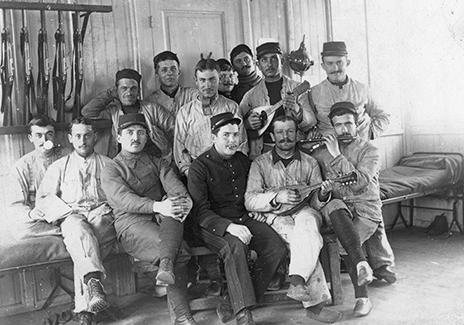

Jean Arcaute a été appelé au sein 1er groupe d'aéronautique de Lyon-Bron, le 10 octobre 1912 - En seconde position à partir de la gauche, il pose en compagnie de ses camarades de chambrée lors de sa période de formation militaire - Pendant cette période, les jeunes recrues sont formés à la manoeuvre à pied, au maniement des armes, aux régles du salut, à la vie en communauté - Bref, tous ces petits plaisirs qui manquent aux jeunes de notre époque - Après la période de formation militaire, viendra la période de formation technique - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

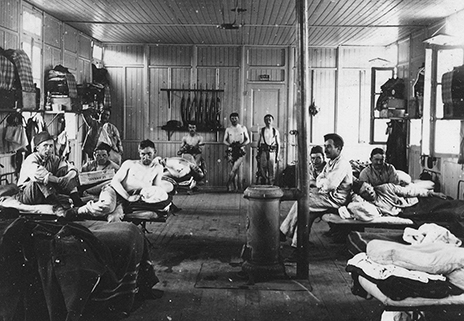

Belle photo de la chambrée du soldat Jean Arcaute au sein 1er groupe d'aéronautique de Lyon-Bron de la fin 1912 / début 1913 - Il est probablement devant la porte du fond - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Donnant satisfaction à ses chef, il est nommé Caporal, le 11 novembre 1913. Suite à la réorganisation des unités aéronautiques, il est affecté au 1er groupe d'aviation, le 28 novembre 1913. Il demande à être remis au grade de soldat de 2ème classe, le 29 septembre 1914. Il est successivement affecté, comme mécanicien, à l'école d'aviation militaire de Pau, à celle de Dijon, puis au CRP.

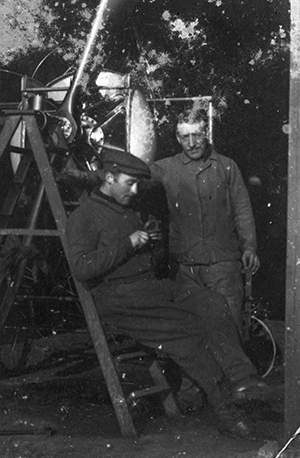

Banc fixe moteur - Chaque fois qu'il fallait tester un moteur remis en état, il était fixé à un équipement de ce type - On trouvait des bancs fixes pour les écoles, les terrains d'aviation et des mobiles posés sur chariot pour les escadrilles qui se déplacaient sur le front - Le moteur était alors testé à tous les régimes avant d'être reposé sur avion - Il s'agit ici d'un moteur rotatif - Photo prise probablement à Pau où Jean Arcaute a été mécanicien de l'école d'aviation militaire du centre - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Formation de pilote militaire :

Il est envoyé à l'école d'aviation de Pau pour suivre une formation élémentaire d'élève pilote, à la mi-octobre 1915. Il effectue 1h20 en double commande (avec un moniteur), 4h35 de vol seul à bord, 2h30 en vols préparatoires aux épreuves du brevet, 4h55 pour effectuer les deux épreuves des deux triangles et hauteur. Il obtient le brevet de pilote militaire n° 1851 en 13h20 mn de vol obtenu à l'école d'aviation militaire de Pau, le 23 octobre 1915.

Citation par le commandant de l'école :

Il reçoit une citation à l'ordre de l'école de Pau décernée par le Cdt Bernard-Thierry pour le féliciter d'avoir obtenu son brevet militaire en 10 jours : "Le soldat Arcaute a montré, au cours de ses diverses épreuves, beaucoup d'allant et de sang-froid. Le commandant le propose comme exemple à ses camarades."

Pilote de l'escadrille C 389 d'Orient :

Sa période de formation étant terminée, il est affecté comme pilote de l'escadrille C 89 / C 389 du front d'Orient (future escadrille 505) et y restera du 22 novembre 1915 au (après le 4ème trimestre 1916). Il est nommé Caporal, le 2 mars 1916.

* Composition du personnel navigant de l'escadrille C 389 au 4ème trimestre 1915 : Ltt Vigouroux (cdmt et pilote) - Ltt Robo (obs) - Ltt Le Voyer (obs) - Ltt Hamoir (obs) - Slt Béchon (pilote) - Slt Gavoty (obs) - Slt Sant-Andréa (obs) - Slt Potin (pilote) - Asp Antoni (pilote) - Sgt Duval (pilote) - Sgt Contantinou (pilote) - Sgt Ménard (pilote) - Sgt Blin (pilote) - Sgt Jacquelin (pilote) - Cal Bernarjuzan (pilote) - Sol Leblond (pilote) - Sol Jean Arcaute (pilote).

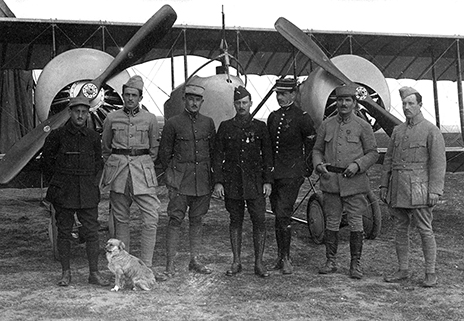

Les pilotes de l'escadrille C 389 en 1916 - Le Cal Jean Arcaute est à l'extrême gauche - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

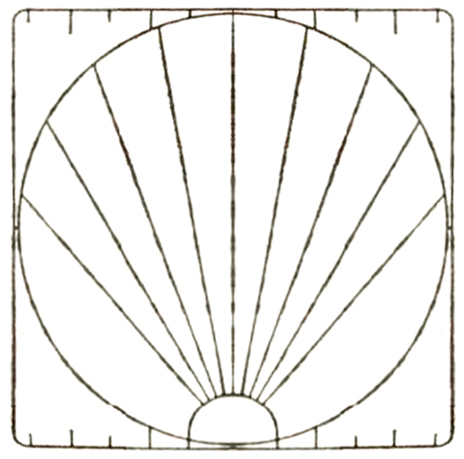

Insigne de l'escadrille C 389 - Dessin Albin Denis

Caudron G 4 de l'escadrille C 389 en 1916-1917 - Dessin Alexandrer Kazakov que je remercie pour son aide.

Terrain d'aviation de Salonique (Grèce) en 1915 / 1916 - Au centre, les hangars des escadrilles présentes sur place - Les avions alignés sont de trois types distincts dont des MF 11 et Caudron G 4 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Terrain d'aviation de Salonique (Grèce) en 1915 / 1916 - Au centre, les hangars des escadrilles présentes sur place - Les avions alignés sont de trois types distincts dont des MF 11 et Caudron G 4 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

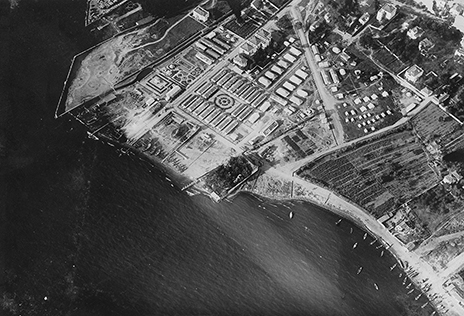

Port qui reste à identifier - Probablement proche de Salonique en Grèce - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Photo oblique de la ville de Salonique - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Le 1er mécanicien affecté au service du Cal Jean Arcaute pose en compagnie du Caudron G 4 de l'escadrille C 389 - Photo prise sur le terrain de Kilom, sur la route de Salonique à Monastir en avril 1916 - Un 1er mécanicien est affecté au service exclusif d'un pilote - Il le suit dans ses différentes affectations - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Mission entre Salonique et Bucarest :

Au sein de l'escadrille C 389, il va s'illustrer, en compagnie du Slt Bernard Boutet de Monvel, en décollant de Salonique, en survolant d'abord la ville de Sofia (Bulgarie), puis pour rejoindre la capitale roumaine, Bucarest pour y transmettre des ordres. A cette occasion, ils ont parcouru un périple aller-retour de 1150 km, dont 800 km au-dessus des territoires occupés par l'ennemi. Ayant rempli avec succès leur mission, ils sont décorés de la Vertu militaire roumaine. Il est nommé Sergent, le 1er juillet 1916. Jean Arcaute a été placé en subsistance au Parc d'aviation de Salonique du 1er juillet au 2 août 1916.

Le Cal Jean Arcaute, à gauche, pose en compagnie du Slt Bernard Boutet de Monvel, avec lequel il a fait la mission Salonique-Bucarest - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Caudron G 4 à moteurs Anzani n° C 9106 affecté à l'escadrille C 389 utilisé par le Cal Jean Arcaute pour son raid entre Salonique et Bucarest, via Sofia - Cet avion faisait partie d'un lot acheté par les Britanniques et livré à l'aéronautique militaire française du front d'Orient - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Photo de reconnaissance verticale de la ville de Gjevgseli prise par la Cal Jean Arcaute, pilote de l'escadrille C 389, le 7 mai 1916 - Altitude de prise de vue 3700 mètres - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Photo de reconnaissance verticale de la ville de Mayadag prise par la Cal Jean Arcaute, pilote de l'escadrille C 389, le 7 mai 1916 - Altitude de prise de vue 3700 mètres - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Photo de reconnaissance verticale de la ville de Huma prise par la Cal Jean Arcaute, pilote de l'escadrille C 389, le 26 mai 1916 - Altitude de prise de vue 3700 mètres - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Une belle photo de reconnaissance verticale prise par la Cal Jean Arcaute, pilote de l'escadrille C 389, le 8 juin 1916 - Au centre, une gare et un grand convoi de camions probablement en instance d'embarquement - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Citations à l'ordre de l'armée :

Il est d'abord honoré par une citation à l'ordre de l'armée, en date du 7 octobre 1916.

* Citation à l'ordre de l'armée du Sgt Jean Arcaute, pilote à l'escadrille C 389, en date du 7 octobre 1916 : "Pilote de premier ordre. Bravoure et conscience au-dessus de tout éloge. A exécuté en Orient de nombreuses reconnaissances à l'intérieur des lignes ennemies et contribué à établir la plupart des photographies des organisations défensives bulgares sur le front de (censuré). Nombreux bombardements dont plusieurs difficiles et à grande distance."

Puis, quelques jours plus tard, les deux aviateurs du raid Salonique-Bucarest sont récompensés par une citation à l'ordre de l'armée d'Orient, le 17 octobre 1916.

* Citation à l'ordre de l'armée du Sgt Jean Arcaute, pilote à l'escadrille C 389, en date du 17 octobre 1916 : "Pilote fin et hardi. Deux fois cité. Vient d'assurer la liaison entre deux armées alliées parcourant 1150 kilomètres dont 800 dans les lignes ennemies. A bombardé à l'aller une capitale ennemie au retour une gare importante. Attaqué à plus de 150 kilomètres de la frontière amie, ne s'est débarrassé de son adversaire qu'après un très long combat."

* Citation à l'ordre de l'armée du Slt Bernard Boutet de Monvel, observateur à l'escadrille C 389, en date du 17 octobre 1916 : "Excellent observateur d'armée. Bombardier tenace, adroit et très brave. Trois fois cité dont une fois à l'ordre de l'armée. Vient d'assurer la liaison entre deux armées alliées parcouriut 1,150 kilomètres dont 800 dans les lignes ennemies. A bombardé à l'aller une capitale ennemie, au retour une gare importante. Attaqué à plus de 150 kilomètres de la frontière amie, ne s'est débarrassé de son adversaire qu'après un très long combat."

Alignement des Caudron G 4 de l'escadrille C 389 en 1916 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Blessé au cours d'un accident d'avion :

Il est de nouveau détaché et placé en subsistance au parc d'aviation, le 1er novembre 1916. Il est blessé au cours d'un accident d'avion, le 4 novembre 1916. Au cours du convoyage du Caudron G 4 n° C 9106 et en équipage avec le Ltt Boutet de Montvel, l'avion s'écrase à Fort Karakorum. Les deux membres d'équipage sont blessés et hospitalisés.

Au cours d'un vol de convoyage, le Caudron G 4 n° C 9106, de l'équipage composé du Sgt Jean Arcaute (pilote) / Slt Bernard Boutet de Monvel (observateur), a eu des ennuis moteur et s'est écrasé dans l'enceinte du fort Karakorum, le 4 novembre 1916 - Les deux membres d'équipage ont été blessés et hospitalisés - Jean Arcaute sera rapatrié en raison de ses blessures - L'escadrille C 389 est alors stationnée sur le terrain de Sorovicevo, à 15 km au Nord-Est de Florina - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Autre photo du Caudron G 4 n° C 9106, de l'équipage composé du Sgt Jean Arcaute (pilote) / Slt Bernard Boutet de Monvel (observateur), détruit dans l'enceinte du fort Karakorum, le 4 novembre 1916 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Le Caudron G 4 n° C 9106 a été dégagé de l'enceinte du fort Karakorum, le 4 novembre 1916 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Suite à son accident d'avion, il est rapatrié en métropole. Il restera en convalescence jusqu'au 4 septembre 1917. A son retour d'hospitalisation et de convalescence, il est envoyé au GDE pour être transformé sur Breguet XIV A2 du 4 au 21 septembre 1917.

Pilote de l'escadrille C 224 / BR 224 :

Maintenant lâché sur Breguet XIV A2, il est affecté comme pilote à l'escadrille C 224 / BR 224 où il restera du 21 septembre 1917 au 22 novembre 1918. Placée sous le commandement du Cne André Ribault, la BR 224 est stationnée sur le terrain de Russy (Oise). Il est nommé Adjudant, le 21 septembre 1917. Il est de nouveau récompensé par une citation à l'ordre de l'armée, en date du 6 février 1918.

* Composition du personnel navigant de l'escadrille C 224 au cours du 3ème trimestre 1917 : Ltt Paul Weiller (pilote) - Ltt André Rodrigue (obs) - Ltt Jean du Barry (obs) - Slt Adolphe Dutou (obs) - Slt Paul Peloux (obs) - Slt Joseph Le Conte (obs) - Slt Paul Martin (obs) - Slt Emile Parfait (obs) - Slt Gilbert Jean-Marie (obs) - Slt Emile Payart - Slt René Pellerin (obs) - Slt André Ribauer (obs) - Slt François Barboteu (Radio) - Adj Pierre Guidon (pilote) - Adj Gaston Moreau (pilote) - Adj Gustave Naudin (pilote) - Asp François Masson (pilote) - Sgt Jean Arcaute (pilote) - Sgt Edmond Abraham (pilote) - MdL Georges Charles-Lavauzelle (pilote) - Sgt Alfred Motte (pilote) - Sgt Georges Nadal (mitrailleur) - MdL Félix Pataud (pilote).

* Citation à l'ordre de l'armée de l'Adj Jean Arcaute, pilote à l'escadrille BR 224, en date du 6 février 1918 : "Pilote des plus hardis, faisant sans cesse preuve de la plus merveilleuse bravoure en exécutant de nombreuses reconnaissances photographiques à longue portée. Entre autres le (censuré) où il en a exécuté deux très éloignées le même jour. Le (censuré), ayant eu son avion criblé d'éclats d'obus tout autour de lui, au passage des lignes, n'en termina pas moins sa mission poussant loin en territoire ennemi et en rapportant les plus remarquables renseignements photographiques."

Insigne de l'escadrille BR 224 - Dessin Albin Denis.

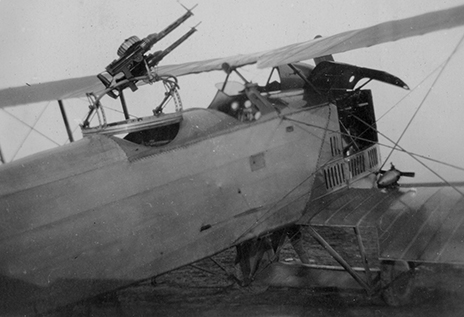

Breguet 14 A2 codé "9" modifié en monoplace "photo" au sein de l'escadrille BR 224 - La place arrière de l'observateur / mitrailleur a été remplacée par une installation photo automatique - Remarquez la plaque de blindage destinée à protéger le dos et la tête du pilote en cas d'attaque arrière - Les chiffres code sont en grande taille et les avions de l'escadrillle identifiés par une large bande bicolore - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Les deux membres d'équipage posent, en compagnie de trois camarades, devant le Breguet 14A2 codé "3" de l'escadrille BR 224 - On retrouve le large chiffre code (légèrement visible derrière le pilote), la large bande bicolore et l'insigne au canard poursuivant un papillon - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Six aviateurs de l'escadrille BR 224 posent devant le même Breguet 14A2 codé "3" - Remarquez la mitrailleuse Vickers fixée au côté gauche de la carlingue et synchronisée avec le fonctionnement de l'hélice - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Plusieurs citations :

Une nouvelle citation à l'ordre de l'armée lui est décernée, le 7 mai 1918.

* Citation à l'ordre de l'armée de l'Adj Jean Arcaute, pilote à l'escadrille BR 224, en date du 7 mai 1918 : "Pilote photographe hors de pair, modèle d'audace et d'habileté. A exécuté jusqu'à deux fois par jour, dans un secteur très dangereux, des missions éloignées, et a rapporté chaque fois de précieux renseignements malgré les combats violents qu'il dut livrer aux patrouilles ennemies."

Continuant à prouver sa valeur en mission, il reçoit une nouvelle citation à l'ordre de l'armée, le 20 septembre 1918.

* Citation à l'ordre de l'armée de l'Adj Jean Arcaute, pilote à l'escadrille BR 224, le 20 septembre 1918 : "pilote photographe, spécialiste des missions éloignées et des grands raids accomplis parfois, à plus de 100 kilomètres chez l'ennemi. A donné au cours de leur exécution les plus magnifiques preuves d'énergie et de courage. Le 28 juin, au cours d'une reconnaissance, a tenu tête à 4 avions ennemis et, manœuvrant avec le plus grand sang-froid, a permis à son observateur d'en abattre un dans ses lignes. Une blessure. Cinq citations."

Magnifique photo de reconnaissance prise à 3200 mètres par un équipage de l'escadrille BR 224 en mai 1918 - A gauche, le fort Vallières situé entre la commune de Coudekerque-Village et le canal de Bergues - A droite, le terrain d'aviation de Bergues - En haut, la ferme, située en bordure du terrain d'aviation, existe toujours de nos jours - L'escadrille BR 244 est alors stationnée sur le terrain d'aviation de Leffrincoucke (Nord), à l'Est de Dunkerque où elle est restée du 5 mai au début juin 1918 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Photo de reconnaissance verticale du terrain d'aviation de Bergues prise à 3200 mètres par un équipage de l'escadrilles BR 224 en mai 1918 - En haut, la ferme, située en bordure du terrain d'aviation, existe toujours de nos jours - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Photo aérienne actuelle fournie par le site Géoportail - Vue de la ferme en bordure des chemins Danel et des 7 planètes qui délimitaient l'ancien terrain d'aviation de Bergues - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Géoportail.

Une photo actuelle montrant la ferme et les limites de l'ancien terrain d'aviation de Bergues - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Google Map.

Photo aérienne verticale de la ville de Bergues (Nord) prise à 3200 mètres d'atitude par un équipage de l'escadrille BR 224 en mai 1918 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Médaille Militaire :

Il reçoit la Médaille Militaire, associée à une citation à l'ordre de l'armée, le 9 octobre 1918.

* Médaille Militaire et citation à l'ordre de l'armée de l'Adj Jean Arcaute, pilote à l'escadrille BR 224, le 9 octobre 1918 : "Pilote photographe hors de pair, modèle d'audace et d'habileté. A exécuté jusqu'à deux fois par jour, dans un secteur très dangereux, des missions éloignées, et a rapporté chaque fois de précieux renseignements, malgré les combats violents qu'il dut livrer aux patrouilles ennemies."

Il est nommé Sous-lieutenant de réserve, à titre temporaire, le 17 novembre 1918. Il est décoré de la Médaille de la bravoure de Belgique.

Pilote de l'escadrille BR 231 :

Il est affecté comme pilote de l'escadrille BR 231 et y restera du 26 novembre 1918 au 2 mars 1919. A son arrivée, l'escadrille BR 231 est stationnée sur le terrain d'aviation de Ménil-Lépinois (Ardennes). La BR 231 est dissoute sur le terrain de Pars-lès-Romilly (Côte-d'Or), le 13 mars 1919.

* Composition du personnels navigants de l'escadrille BR 231 pendant le 4ème trimestre 1918 : Ltt Charles Hermann (Cdmt et pilote) - Ltt Joseph Toucanne (pilote) - Ltt Gustave Emmanuel Eyssette (obs) - Ltt Francisque Desphelippon (obs) - Slt Georges Le Bordays (obs) - Slt Maurice Leverve (obs) - Slt Blaise Baudin (TSF) - Slt Pierre Seltzer (obs) - Slt Pierre Séaume (obs) - Slt Jean Arcaute (pilote) - Mdl René Jules Nau (obs) - MdL Michel Coulon (obs) - Sgt Maurice Monlaurent (pilote) - MdL Jacques Voisin (pilote) - MdL Marcel Beyney ( pilote) - Sgt Olivier Ferrand - Sgt André Boyeaux (pilote ) Sgt Léon Albert Touche (pilote) - Sgt Edouard Fraçois (pilote) - MdL Pierre Gilbert Perrière (pilote) - Cal Marius Rémy (pilote) -

Insigne de l'escadrille BR 231 - Dessin Albin Denis.

Personnels navigants de l'escadrille BR 231 en février 1919 - Le Slt Jean Arcaute a été affecté à cette unité du 26 novembre 1918 au 2 mars 1919 - Il est visible en 5ème position à partir de la gauche - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Gros plan sur la tourelle arrière d'un Breguet 14A2 à moteur Renault appartenant à l'escadrille BR 231 - Elle était équipée de deux mitrailleuses Lewis de 7,7 mm - Les chargeurs circulaires des armes sont du modèle double à 97 cartouches - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Breguet 14A2 de l'escadrille BR 231 au point fixe - L'avion a été mis en ligne de vol en surélévant la queue - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Autre photo du Breguet 14A2 de l'escadrille BR 231 - Il appartient à la série des 75X - La guerre étant finie, les armes de bord ont été déposées - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

A gauche, le Slt Jean Arcaute, pilote de l'escadrille BR 231 du 26 novembre 1918 au 2 mars 1919 - Si un lecteur est capable de nommer les autres officiers, qu'il veuille bien prendre contact avec l'auteur du site - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Une autre photo de groupe des officiers de l'escadrille BR 231 malheureusement non légendée - Le Slt Jean Arcaute est à l'extrême gauche - Si un lecteur est capable de nommer les autres officiers, qu'il veuille bien prendre contact avec l'auteur du site - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Une autre photo de groupe des sous-officiers de l'escadrille BR 231 malheureusement non légendée - Si un lecteur est capable de nommer les aviateurs présents, qu'il veuille bien prendre contact avec l'auteur du site - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Breguet 14A2 à moteur Renault codé "9" de l'escadrille BR 231 en vol - L'avion est toujours équipé de sa mitrailleuse Vickers de 7,7 mm synchronisée avec le fonctionnement de l'hélice - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Pilote de l'escadrille BR 35 :

Son escadrille étant dissoute, il est affecté comme pilote de l'escadrille BR 35 du 2 mars au 1er juillet 1919. Il est envoyé en mission du 16 au 25 avril 1919. Il est finalement démobilisé, le 23 août 1919.

* Composition du personnel navigant de l'escadrille BR 35 au 1er trimestre 1919 : Ltt de Font-Réault (cdmt par intérim et obs) - Ltt Jean Cathal (obs) - Ltt Bonnet (obs) - Ltt Aimé Daussant (obs) - Ltt Douhet (obs) - Ltt Gautron (pilote) - Ltt de Puybaudet (pilote) - Ltt Haentfend (pilote) - Ltt Brebion (obs) - Ltt Deprez (obs) - Slt Loriot (obs) - Slt Renaudeau d'Arc (obs) - Slt Jean Arcaute (pilote) - Slt Morin-Pons (pilote) - Slt Chamontin (obs) - Adj Jean Gillard - pilote) - Adj Gengollen (pilote) - Adj Clément Noyer (pilote) - Asp Jacques Prunet (obs) - Sgt Fossat (mitrailleur) - MdL Ligot (pilote) - Sgt Platon (mitrailleur) - MdL Vuillaume (pilote) - Sgt Mièvre (pilote) - Sgt Ferrand (pilote) - MdL Duménieu (pilote) - MdL Py (pilote) - Cal Riedel (pilote) - Cal Tournot (pilote) - Cal Verger (pilote).

Insigne de l'escadrille BR 35 - Dessin Albin Denis.

Pilote d'essai de la société SIA EDB :

Le 23 août 1919, il est embauché comme pilote d'essai de la société industrielle d'aviation (SIA) dont le siège social est implanté au 80, rue Saint-Lazare à Paris 9ème (75) et les ateliers sur le terrain d'aviation d'Angers-Avrillé (Maine-et-Loire). Cette entreprise s'est associée aux établissements Delaunay-Belleville (EDB). Il est chargé d'effectuer les essais en vol des SIA EBD n° 3 et n° 4. Il s'agit d'un bombardier lourd de nuit qui vient d'être développé.

Mort du précédent pilote d'essai :

L'exemplaire n° 2 du SIA EDB, piloté par l'Adj André Serviès qui venait d'être démobilisé, a été victime de l'incendie du moteur droit en cours d'un vol de réception. L'avion, en flammes, s'est écrasé dans la prairie des fours à chaux à Angers, entrainant dans la mort son pilote, le 22 mai 1919. Mais heureusement pour la SIA, l'état, qui a fourni les moteurs, a accepté de prendre la responsabilité de l'accident. Les essais peuvent donc continuer malgré la perte du pilote.

Le contrat de Jean Arcaute prévoit un montant de 10.000 Frs payables après la réception du premier avion (EDB n° 3) et 5.000 Frs supplémentaires après la réception du n° 4. En plus de ces sommes, il recevra la somme forfaitaire de 1.500 Frs par mois, à titre de prime pour couvrir ses frais et ses déplacements.

L'ensemble des personnels de la société SIA ayant participé à la construction des bombardiers lourds EDB sur le terrain d'aviation d'Angers-Anvillers, le 11 avril 1919 - Douze femmes font parties des effectifs - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Ce bombardier lourd a été conçu par l'ingénieur Henri Coanda pour répondre à la spécification de 1917 pour la fabrication d'un bombardier lourd de nuit. Les avions de cette classe devaient emporter 1200 kg de bombes. L'avion a été construit en utilisant largement le duralumin. Il était propulsé par deux moteurs Liberty.

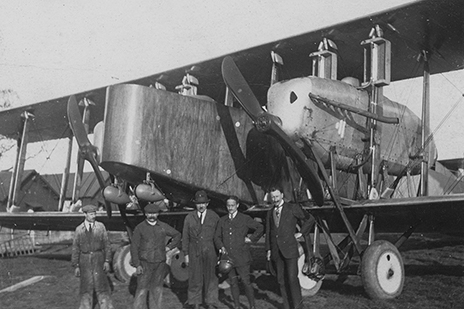

Bombardier lourd de nuit SIA EDB, conçu par l'ingénieur Henri Coanda, sur le terrain d'aviation d'Angers - Arrivé trop tard, il ne sera pas produit en série - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Le bombardier SIA EDB n° 4 sur lequel Jean Arcaute a effectué les essais en vol du 23 mars au 11 août 1920 - A partir de la droite, l'ingénieur Henri Hayet, chef du bureau d'études SIA et Jean Arcaute, pilote d'essais - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Au centre, l'ingénieur Henri Hayet, chef du bureau d'études SIA - Jean Arcaute, pilote d'essai de la société est en seconde position à partir de la gauche - La femme, à droite, est probablement l'épouse de l'ingénieur - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Les essais en vol du SIA EDB :

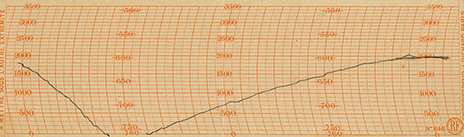

Les vols en vol ont commencé, le 23 mars 1920. Les essais de réception du n° 03 se sont terminés, le 15 juin 1920 et ceux du n° 4, le 11 août 1920. Jean Arcaute a effectué le dernier vol en charge, avec montée à 2000 mètres, aux commandes du SIA EBD n° 04 après avoir décollé du terrain d'Angers-Avrillé, le 11 août 1920.

Graphique enregistré lors de la montée à 2000 mètres du SIA EBD n° 04 faite en charge par Jean Arcaute à Angers, le 11 août 1920 - Il a été enregistré à l'aide d'un indicateur de vitesse T. L. - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Dans son rapport final, il présente la chronologie des essais qu'il a effectué sur ces deux prototypes. Les retards sont dûs à plusieurs causes, l'insuffisance de personnel, la pénurie d'essence jusqu'au mois de juin et l'obligation d'attendre un vent favorable assez rare sur un mauvais terrain dont les dimensions ne permettent de l'utiliser que dans un sens par un gros avion. Les modifications en cours d'essais ont été rares. Seul le réglage pour donner un peu plus d'incidence aux extrémités de cellules et à diminuer celles des plans fixes stabilisateurs. Les qualités de vol des appareils sont réelles, sa stabilité est très bonne par temps moyen, ses commandes répondent parfaitement et leurs dimensions sont considérées comme parfaites. La panne en l'air d'un carburateur du moteur droit a permis de démontrer qu'il n'y avait pas de déséquilibre violent en cas de panne d'un des moteurs. Il a remarqué également qu'il fallait voler dans les environs de 5° de pente quand l'avion était chargé. Les montées effectuées avec un angle de 12° à 18° restent longues mais il fait remarquer que le seul jeu d'hélices, dont il a pu disposer pour les essais, ne correspondait pas exactement au régime des moteurs et de ce fait, leur puissance maximale ne pouvait être utilisée.

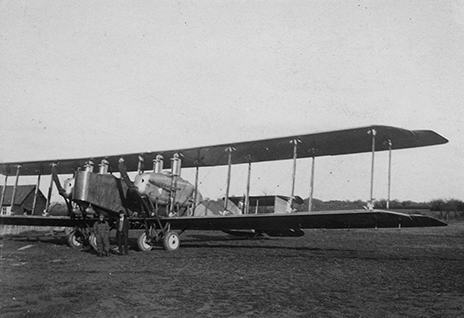

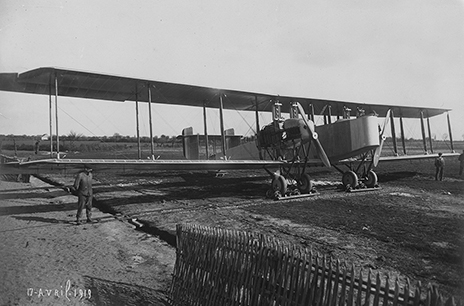

Autre photo du bombardier lourd de nuit SIA EDB conçu par l'ingénieur Henri Coanda sur le terrain d'aviation d'Angers - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

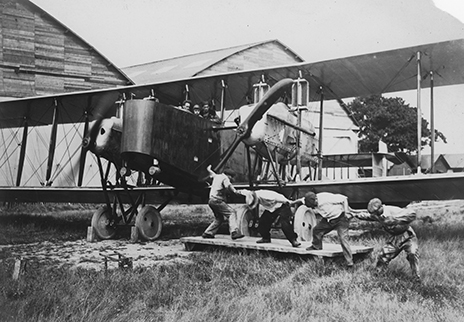

La queue est soulevée par les mécaniciens et posée sur un chariot à roues - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

|

Comme il n'était pas possible de rentrer les deux EDB dans leur hangar dans le sens normal, l'ingénieur a conçu un système pour entrer les deux avions perpendiculairement tête-bêche - Cette photo montre les mécaniciens en train de pousser l'avion sur les chariots mobiles - On aperçoit l'autre prototype (n° 3) au fond du hangar - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Une série de photos pour détailler la manière de rentrer cet avion qui était trop grand pour son hangar - La queue est d'abord soulevée par les mécaniciens et posée sur un chariot à roues - Les personnels déplacent alors l'avion jusqu'aux rails de guidage - Les roues du train principal sont posées sur des chariots mobiles montés sur rails, ainsi que le patin de queue - Quand tous les éléments du train sont fixés sur les supports mobiles, il ne reste plus qu'aux mécaniciens de pousser le bombardier au fond du hangar - La sortie se fera de la même manière - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Le train d'atterrissage du SIA EDB est maintenant posé sur les trois chariots mobiles montés sur rails - Ils vont permettre de rentrer l'avion perpendiculairement dans son hangar - Cette photo a été prise lors des essais, le 17 avril 1919 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Ho-hisse, les mécaniciens poussent le bombardier au fond du hangar qui n'était pas assez large, mais assez profond pour accueillir deux avions de cette taille - On aperçoit la queue de l'autre prototype au fond du hangar - Photo Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Le brassage des hélices avant le démarrage des moteurs Liberty de 100 Hp - Une opération oh combien délicate et surtout dangereuse - De nombreux mécaniciens ont perdu la vie ou ont été grièvement blessés pendant la Grande Guerre lors de ces opérations. Il faudra attendre l'adoption du démarreur Odier pour voir diminuer ce type d'accident - Photo Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

En conclusion, il présente le bombardier lourd SIA EDB comme très agréable à piloter et que son atterrissage est particulièrement aisé. Il y aurait avantage à augmenter légèrement la surface et l'incidence de la voilure, qu'un peu plus de dièdre serait désirable pour la stabilité latérale par mauvais temps et que, à son grand regret, que cet appareil très prometteur est sorti trop tard et que ses réelles qualités ne seront pas exploitées.

L'avis du Slt Adrien Mion de la STAé :

Toutefois, il faut relativiser l'impression générale de Jean Arcaute. L'avis du Slt Adrien Louis Marie Mion du service technique de l'Aéronautique (STAé), sur le SIA EDB n'est pas aussi optimiste. Cet officier a d'abord été pilote de corps d'armée au sein de l'escadrille C 27, puis pilote de chasse de l'escadrille SPA 67. Il totalise huit citations et trois victoires aériennes. A la fin de la guerre, il a été affecté à l'école d'aviation militaire d'Istres, puis à la STAé où il arrive, le 18 juin 1920. Il faut donc remarquer que ce pilote n'a pas une grande expérience sur les gros bombardiers bimoteurs, le seul de ce type qu'il connaisse était le Caudron G 4, qui faisait riquiqui par rapport à l'EDB n° 3.

De gauche à droite, trois pilotes de l'escadrille SPA 67 pendant l'été 1918 : Adj Adrien Mion (3 victoires) - Slt Marcel Duret (2 victoires) - Slt Pierre Penbariés (2 victoires) - Photo collection Albin Denis.

Il ne trouve pas l'appareil spécialement dangereux mais qui demande un pilotage qui devient vite éreintant. Il n'a jamais vu de semblable pour ce genre d'avion. Le Slt Mion, qui a testé le n° 3, a été obligé de batailler continuellement pour garder l'avion d'aplomb qui semblait en équilibre sur une rotule et le gauchissement, tellement dur, que le mécanicien debout près de lui, l'a, par moment, aidé à touner le volant. Il n'a rien à dire sur les moteurs qui ont bien fonctionné mais n'a pu utiliser leur pleine puissance. De plus, pour en ajouter une couche, il le trouve trop lent. Par acquis de concience, il a demandé à deux autres pilotes de faire un vol d'essai et en précisant que si leur impression était différente de la sienne, il lui en ferait part. En finale, la STAé ne veut rien faire de cet avion et comme il est très encombrant, il prend beaucoup de place. En attente d'une décision, l'avion a été stocké dans un hangar à l'autre côté du terrain, où il risque de rester très longtemps. Le second n° 4 attend, démonté et doit rejoindre par wagon. Sur place, il ira directement rejoindre l'autre exemplaire. La fin des deux SIA EDB approche. Sa mission étant terminée, les primes promises lui sont payées.

Le 18 octobre 1920, il dépose, auprès des instances belges, le brevet d'invention n° 291.506 au sujet d'une hélice, le 18 octobre 1920.

Pilote de réserve du 31ème régiment d'aviation :

Il est affecté, dans la réserve, au 31ème régiment d'aviation d'observation, stationné à Tours, le 25 mai 1921. Le régiment est composé de deux groupes à trois escadrilles. Le 1er groupe est composé des 11ème escadrille (traditions de la SAL 277 de la Grande Guerre), 12ème (SAL 10) et 13ème ( BR 226). Le 2ème groupe est composé de 14ème escadrille (SAL 56), 15ème (SPAbi 42) et 16ème (SAL 39). Dans le cadre de ses fonctions d'officier de réserve, il effectue une période d'entrainement au 31ème régiment d'aviation du 12 au 26 septembre 1921.

Article dans la revue "Les Ailes" :

Il écrit un article sur la navigation qui parait dans le numéro 21 de la revue Les Ailes, le 15 décembre 1921. En voici la teneur : "M. E. Lys écrit dans le dernier numéro : "On sait que perdu dans un nuage ou dans la brume, le pilote le plus habile, manquant de point de repère, ne peut éviter le perte d'équilibre". Je m'inscris contre cette affirmation et je prétends par expérience, qu'un pilote quelconque peut, dans un nuage ou dans la brume, conserver son équilibre en maintenant son angle,de direction à la boussole. Son équilibre latéral est ainsi automatique; son équilibre longitudinal lui est donné par son compte-tours ou le "ron-ron" de son moteur, au pis-aller par l'indicateur de niveau. Ce dernier existant presque toujours à bord maintenant, et la boussole, trop injustement décriée, devant toujours être considérée comme nécessaire, il me parait inutile, pour la stabilité, de fatiguer le pilote et d'emcombrer l'appareil par un instrument de bord supplémentaire. Ce qu'il faut chercher, et je félicite Badin s'il en a réalisé un pratique et précis, c'est simplement l'indicateur de dérive (cette dérive étant indépendante de la position d'équilibre de l'avion)."

Pilote de la société Latécoère :

En février 1922, il devient pilote de la société Latécoère à Toulouse (Haute-Garonne). Il a été un des premiers pilotes a réaliser le trajet Toulouse-Casablanca. Il sera plus tard chef des centres de Dakar, Lyon-Bron et Bordeaux.

L'industriel Pierre Georges Charles Latécoère est né le 25 août 1883 à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) - Fils de Gabriel Latécoère (propriétaire des ateliers de menuiserie et de mécanique générale) et de Jeanne Marie Marguerite Izabelle Pujol - Titulaire d'une licence en droit - Classe 1903 - Recrutement de Tarbes (Hautes-Pyrénées) sous le matricule 1064 - Nommé élève de l'école Centrale des Arts et Manufactures, le 1er octobre 1903 - A signé un engagement de 4 ans pour servir l'arme de l'artillerie, le 20 novembre 1903 - Ingénieur des Arts et Manufactures - A la mort de son père en 1905, il reprend l'entreprise familliale avec sa mère et fabrique du matériel roulant pour les tramways de Bigorre, la compagnie des Chemins de fer du Midi et du matériel ferroviaire pour l'Est de l'Europe et des colonies françaises - Classé dans le service auxiliaire par la commission spéciale de Paris, le 28 juin 1906 - Nommé Conseiller du commerce extérieur de la France, pour une période de cinq ans, le 24 mars 1914 - Rappelé à l'activité par la mobilisation générale, le 2 août 1914 - Classé en position de "Service Armé", sur sa demande, par la commission spéciale de réforme de Tarbes, le 30 septembre 1914 - Affecté au 14ème régiment d'artillerie - Affecté à la 17ème section de secrétaires d'état-major et de recrutement, le 9 octobre 1914 - Libéré sur la demande du service des Forges (direction de l'artillerie), le 1er janvier 1915 - Placé en position de sursis d'appel, à compter du 1er janvier 1915 - Détaché à la maison Latécoère à Bagnères-de-Bigorre, le 4 août 1915 - Affecté au 23ème régiment d'artillerie, le 16 octobre 1915 - Détaché à l'usine Latécoère à Toulouse, le 5 juin 1917 - Affecté au 49ème régiment d'infanterie, le 1er juillet 1917 - Investit dans deux usines à Toulouse, une fabriquant des obus, l'autre des cellules d'avions à partir de 1917 - En 1918, près de 800 avions ont été livrés à l'aéronautique militaire - Crée une liaison aérienne entre la France et le Maroc, le 7 septembre 1918 - Démobilisé, le 20 mars 1919 - Grade de Chevalier de la Légion d'Honneur, en date du 30 septembre 1920 - A créé le premier centre industruel aéronautique dans la région de Toulouse - A permis la création des aérodromes de Barcelone, Alicante, Malaga et une direction commerciale et technique à Madrid - La ligne Toulouse Casablanca nécessite 70 avions et 23 pilotes répartis entre 5 terrains d'aviation - Officier de l'ordre de Léopold, le 10 mars 1921 - A créé une ligne de transports aériens entre Casablanca et Oran, le 1er octobre 1922 - Commandeur de Ouissam Alaouite, le 10 octobre 1922 - A créé la première ligne aérienne France-Algérie, ainsi que le prolongement de l'artère France-Maroc vers l'Afrique occidentale française - Grade d'officier de la Légion d'Honneur, en date du 20 septembre 1923 - Nommé Conseiller du commerce extérieur de la France, pour une durée de cinq années, le 31 octobre 1923 - Président du conseil d'administration de la société générale d'entreprises aéronautiques - Domicilié au 79, avenue Marceau à Paris 16ème (75) - Grade de commandeur de la Légion d'Honneur, en date du 23 août 1925 - Nommé Conseiller honoraire du commerce extérieur de la France, le 1er août 1929 - Marié avec Mlle Lucienne Granel, le 11 juillet 1931 - Il ont eu un fils Pierre-Jean, né le 9 juin 1932 - Décédé à Paris (75), le 10 août 1943 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France - Sources : Registre des naissances (acte n° 135) de la ville de Bagnères-de-Bigorre - Fiche matricule conservée aux archives départementales des Hautes-Pyrénées - JORF - Dernière mise à jour : 6 février 2022.

* Grade de Chevalier de la Légion d'Honneur de Pierre Georges Latécoère, ingénieur constructeur, en date du 30 septembre 1920 : "17 ans de services militaires et de pratique professionnelle. Titres exceptionnels, a rendu les plus grands services à l'aéronautique française pendant la guerre par des constructions d'appareils et, depuis la guerre, en créant un service aérien régulier reliant la France et le Maroc."

* Grade de commandeur de la Légion d'Honneur de Pierre Georges Charles Latécoère, président du conseil d'administration de la société générale d'entreprises aéronautiques, en date du 23 août 1925 : "22 ans, 10 mois de services militaires ot de pratique professionnelle. Après avoir créé dans la région de Toulouse, un important centre d'études et de constructions aéxonautiques, a conçu dès 1918 et créé en 1919 la grande liaison aérienne France-Maroc, qui a rendu déjà de si nombreux et si précieux services et en rend en particulier de tout à fait remarquables à l'heure actuelle. A créé également une ligne de transports aériens entre le Maroc et l'Algérie. A organisé une importante mission d'études dans les Etats de l'Amérique du Sud en vue d'y préparer une jonction aérienne avec l'Europe. A établi et inauguré cette année même la première ligne aérienne France-Algérie ainsi que le prolongement de l'artère France-Maroc vers l'Afrique occidentale française, donnant ainsi à l'aéronautique commerciale française une impulsion magnifique, atteignant dans l'exploitation de ces diverses lignes des résultats splendides et contribuant à rehausser grandement à l'étranger le prestige national. Officier de 1923."

Photo verticale du terrain d'aviation de Toulouse-Montaudran, le 25 novembre 1924 - Elle détaille l'usine, les hangars et le terrain d'aviation de la société Latécoère - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo IGN du site Remonter le temps.

Photo verticale des installations de la société Latécoère sur le terrain d'aviation de Toulouse-Montaudran, le 25 novemvre 1924 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo IGN du site Remonter le temps.

Alignement des Breguet-Latécoère 14 des lignes aériennes Latécoère en 1922 - Ils sont tous équipés de réservoirs d'essence d'ailes - A droite, le premier Breguet-Latécoère 14 est le n° 145 / 815 immatriculé F-AECP - Il a été livré en mai 1922 - Le moteur du second appareil, à partir de la droite, va être lancé avec un démarreur Odier - Cet équipement, doté d'un puissant système à ressort, permettait de lancer l'hélice sans devoir la bracer à la main, ce qui a permis d'éviter nombre de drames - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

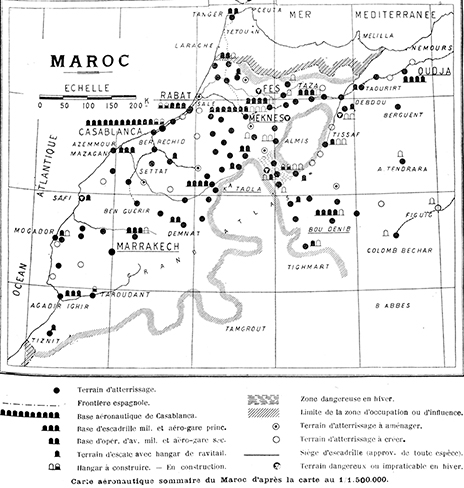

Carte des terrains d'aviation implantés au Maroc en 1921 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Carte extraite de la revue L'Aérophile.

Breguet-Latécoère 14 Torpédo immatriculé F-AFAQ (n° 192 / 996) des lignes aériennes Latécoère - Il a été livré à Toulouse en janvier 1923 - Carte postale d'époque.

Liste des Breguet-Latécoère 14 des lignes aériennes Latécoère :

*

en 1920, livraison du Breguet-Latècoère 14 immat F-ABHR (prototype).

*

Livraison à Toulouse en mai 1922 de 10 Breguet-Latécoère 14 : F-AECL (n° 141 / 811) - F-AECM (n° 142 / 812) - F-AECN (n° 143 / 813) - F-AECO (n° 144 / 814) - F-AECP (n° 145 / 815) - F-AECQ (n° 146 / 816) - F-AECR (n° 147 / 817) - F-AECS (n° 148 / 818) - F-AECT (n° 149 / 819) - F-AECU (n° 150).

* Livraison à Toulouse en juin 1922 de 10 Breguet-Latécoère 14 A2 : F-AEEG ( n° 156 / 856) - F-AEEH ( n° 157 / 857) - F-AEEI ( n° 158 / 858) - F-AEEJ ( n° 159 / 859) - F-AEEK ( n° 160 / 860) - F-AEEL ( n° 161 / 861) - F-AEEM ( n° 162 / 862) - F-AEEN ( n° 163 / 863) - F-AEEO ( n° 164 / 864) - F-AEEP ( n° 165 / 865).

* Livraison à Toulouse en septembre 1922 de 10 Breguet-Latécoère 14 A2 / B2 / Torpédo : F-AEGX ( n° 166 / 922) - F-AEGY ( n° 167 / 923) - F-AEGZ ( n° 168 / 924) - F-AEHA ( n° 169 / 925) - F-AEHB ( n° 170 / 926) - F-AEHC ( n° 171 / 927) - F-AEHD ( n° 172 / 928) - F-AEHE ( n° 173 / 929) - F-AEHF ( n° 174 / 930) - F-AEHG ( n° 175 / 931).

* Livraison à Toulouse en décembre 1922 de 13 Breguet-Latécoère 14A2 et 14B2 : F-AEIN (n° 150 / 963) - F-AEIO (n° 176 / 964) - F-AEIP (n° 177 / 965) - F-AEIQ (n° 178 / 966) - F-AEIR (n° 179 / 967) - F-AEIS (n° 180 / 968) - F-AEIT (n° 181 / 969) - F-AEIU (n° 182 / 970) - F-AEIV (n° 183 / 971) - F-AEIX (n° 184 / 972) - F-AEIY (n° 185 / 973) - F-AEIZ (n° 188 / 974) - F-AEJA (n° 190/ 975).

* Livraison à Toulouse en janvier 1923 de 20 Breguet-Latécoère 14 Torpédo : F-AFAP (n° 191 / 995) - F-AFAQ (n° 192 / 996) - F-AFAR (n° 193 / 997) - F-AFAS (n° 194 / 998) - F-AFAT (n° 195 / 999) - F-AFAU (n° 196 / 1000) - F-AFAV (n° 197 / 1001) - F-AFAX (n° 198 / 1002) - F-AFAY (n° 199 / 1003) - F-AFAZ (n° 200 / 1004) - F-AFBA (n° 201 / 1005) - F-AFBB (n° 202 / 1006) - F-AFBC (n° 203 / 1007) - F-AFBD (n° 204 / 1008) - F-AFBE (n° 205 / 1009) - F-AFBF (n° 206 / 1010) - F-AFBG (n° 207 / 1011) - F-AFBH (n° 208 / 1012) - F-AFBI (n° 209 / 1013) - F-AFBJ (n° 210 / 1014).

* Livraison à Toulouse en mai 1923 de 10 Breguet-Latécoère 14 Torpédo

: F-AFED (n° 211 / 1083) - F-AFEE (n° 212 / 1084) - F-AFEF (n° 213 / 1085) - F-AFEG (n° 214 / 1086) - F-AFEH (n° 215 / 1087) - F-AFEI (n° 216 / 1088) - F-AFEJ (n° 217 / 1089) - F-AFEK (n° 218 / 1090) - F-AFEL (n° 219 / 1091) - F-AFEM (n° 220 / 1092).

* Livraison à Toulouse en juin 1923 de 6 Breguet-Latécoère 14 Torpédo : F-AFFB (n° 211 / 1106) - F-AFFC (n° 212 / 1107) - F-AFFD (n° 213 / 1108) - F-AFFE (n° 214 / 1109) - F-AFFF (n° 215 / 1110) - F-AFFG (n° 226 / 1111).

* Livraison à Toulouse en septembre 1923 d'un Breguet-Latécoère 14 Torpédo : F-AFGS (n° 227 / 1149).

* Livraison à Toulouse en novembre 1923 d'un Breguet-Latécoère 14 : F-AFHN (n° 162 / 1169).

* Livraison à Toulouse en avril 1924 de 19 Breguet-Latécoère 14A2 : F-AGBM (n° 228 / 1213) - F-AGBN (n° 229 / 1214) - F-AGBO (n° 230 / 1215) - F-AGBP (n° 231 / 1216) - F-AGBQ (n° 301 / 1217) - F-AGBR (n° 302 / 1218) - F-AGBS (n° 303 / 1219) - F-AGBT (n° 304 / 1220) - F-AGBU (n° 305 / 1221) - F-AGBV (n° 306 / 1222) - F-AGBX (n° 307 / 1223) - F-AGBY (n° 308 / 1224) - F-AGBZ (n° 309 / 1225) - F-AGCA (n° 310 / 1226) - F-AGCB (n° 311 / 1227) - F-AGCC (n° 312 / 1228) - F-AGCD (n° 313 / 1229) - F-AGCE (n° 314 / 1230) - F-AGCF (n° 315 / 1231).

* Livraison à Toulouse en octobre 1925 de 10 Breguet-Latécoère 14 : F-AHEI (n° 232 / 1447) - F-AHEJ (n° 233 / 1448) - F-AHEK (n° 234 / 1449) - F-AHEL (n° 235 / 1450) - F-AHEM (n° 236 / 1451) - F-AHEN (n° 237 / 1452) - F-AHEO (n° 238 / 1453) - F-AHEP (n° 239 / 1454) - F-AHEQ (n° 240 / 1455) - F-AHER (n° 241 / 1456).

Les 10 derniers Breguet-Latécoère 14 seront livrés en octobre 1925, période à partir de laquelle ils seront remplacés par des Latécoère 15.

NB : Les Breguet 14 Torpédo sont des avions modifiés pour transporter deux passagers en cabine.

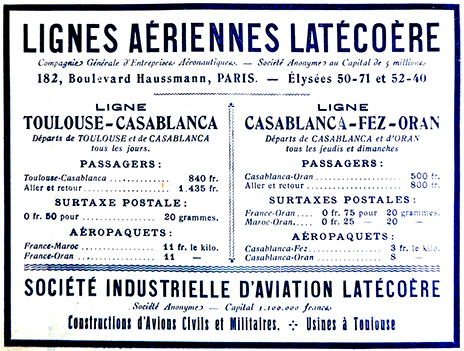

Publicité avec les différents tarifs des lignes aériennes Latécoère.

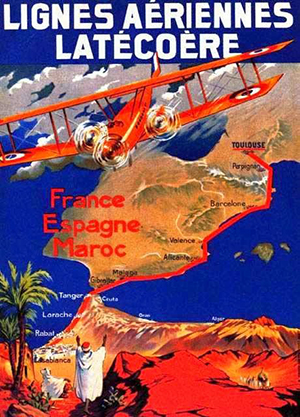

Affiche des lignes aériennes Latécoère de 1920

Brevet de transport public :

Il obtient le brevet de pilote de transport public n° 659, le 24 avril 1922.

Réserviste au 36ème groupe d'aviation de Pau :

Il est nommé Sous-lieutenant de réserve, à titre définitif, le 18 novembre 1922 et est affecté au 36ème groupe d'aviation de Pau, le 1er avril 1923. Il continue sa progression au sein des cadres de réserve pour être nommé Lieutenant de réserve, le 9 octobre 1924. Entre 1925 et 1926, il cumule 549h02mn et 78.879 km parcourus.

Monomoteur de transport Latécoère 14 (n° 01 / 625) immatriculé F-ESDF - Il a été ensuite modifié en Laté 26-2.R et a pris l'immatriculation de F-AIKX - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Chef du centre de Dakar :

Il est nommé Chef du centre de Dakar, pour le compte de la compagnie générale Aéropostale (CGA).

Accident du Latécoère 17 n° 603 (1565) immatriculé F-AIEH appartenant à la compagnie générale Aéropostale, dans les environs d'Alicante en Espagne - Le pilote s'appelait Riguelle - Il a été livré, le 2 août 1926 - Il a été ensuite successivement modifié en Latécoère 25-1.R, puis 25-2.R et finalement 25-3.R - Ses caractèristiques comme Laté 17 étaient les suivantes : 14,68 m d'envergure - 9,62 m de longueur - 3,17 m de hauteur - 1,51 t à vide - 2,31 t en charge totale - motorisation un Renault 12Fc de 12 cylindres en V développant 280 ch - Vitesse maximale 165 km/h - Plafond 4300 mètres - Autonomie 500 km - Un pilote et 4 passagers - Après réparations, l'avion a été loué à la compagnie postale d'Argentine à Buenos-Aires - Il a été retiré du service en novembre 1935 - Il est conservé au Musée national de l'aéronautique d'argentine à Moron - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Accident du Latécoère 17 n° 602 immatriculé F-ESDE, probablement au Sénégal - Ses caractèristiques techniques étaient les suivantes : 14,68 m d'envergure - 9,62 m de longueur - 3,17 m de hauteur - 1,51 t à vide - 2,31 t en charge totale - motorisation un Renault 12Fc de 12 cylindres en V développant 280 ch - Vitesse maximale 165 km/h - Plafond 4300 mètres - Autonomie 500 km - Un pilote et 4 passagers - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Autre photo de l'accident du Latécoère 17 n° 602 immatriculé F-ESDE, probablement au Sénégal - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

La coque d'un hydravion Latécoère 24 en phase de tests dynamiques probablement en 1925/1926 - Le Latécoère 24 était un hydravion de transport postal qui a été construit à un seul exemplaire. Il a été mis en service en 1927. Ses caractéristiques techniques étaient les suivantes : 30 m d'envergure, 23,10 m de longueur, 6 m de hauteur, 12,5 t de masse totale, motorisation par trois moteurs Farman 10We de 12 cylindres en W développant 500 ch, vitesse maximale 150 km/h, autonomie 3200 km, équipage de 3 hommes. - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Chevalier de la Légion d'Honneur

Il est élevé au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur, en date du 8 novembre 1926.

* Grade de Chevalier de la Légion d'Honneur du Ltt Jean Arcaute, pilote au 36ème groupe d'aviation, en date du 8 novembre 1926 : "13 ans de services, 5 campagnes. A accompli une période d'entrainement aérien volontaire. A été blessé et cité."

Création de la Compagnie Générale Aéropostale :

Le 11 avril 1927, Pierre Georges Latécoère vend sa compagnie à Marcel Bouilloux-Lafont, un industriel et financier français installé au Brésil. La nouvelle entité devient la Compagnie Générale Aéropostale (CGA). Jean Arcaute passe également à la CGA.

Hangars de la Compagnie Générale Aéropostale à Toulouse-Montaudran - L'avion, sur la gauche, est le Latécoère 17-3J (n° 606 / 1638) immatriculé F-AIHE de la SG Aéropostale - Il a été en service du 14 février 1927 à avril 1936 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Triplace de transport postal Latécoère 26-2R - Ses caractéristiques techniques étaient les suivantes : envergure 17,40 m - longueur 12,20 m - hauteur 3,90 m - Masse à vide 1,76 t - Masse totale 3,36 t - un moteur 12Ja de 12 cylindres en V développant 450 ch - Vitesse maximale 188 kh/h - Plafond 4500 mètres - Autonomie 680 km - Un pilote et deux passagers - 34 exemplaires ont été construits, à partir de 1927 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Dépose plusieurs brevets en Belgique :

En 1927, il dépose trois brevets auprès des instances belges :

- le n° 342.213 pour un dérivomètre, le 19 mai,

- le n° 342.040 pour un tuyauterie, le 20 mai,

- le n° 342.230 pour un équipement de moteur, le 20 mai.

Brevet de navigateur :

Il obtient le brevet de navigateur n° 178, le 15 novembre 1928. Il totalise alors 3375h55 de vol.

La première traversée de l'Atlantique Sud :

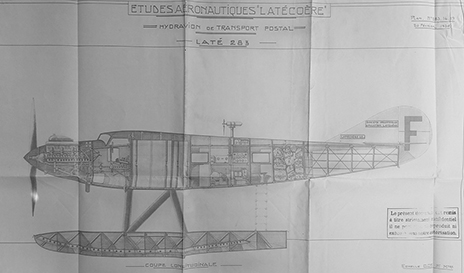

Plan d'un Latécoère Laté 28.3, hydravion de transport postal daté du 20 février 1930 - Envergure 19,25 m - Longueur 14,79 m - Hauteur 5 m - Poids à vide 2630 kg - Masse totale 5020 kg - Il était propulsé par un moteur Hispano-Suiza 12Lbxr de 12 cylindres en V développant 600 ch - Vitesse maximale 230 km/h - Plafond 4000 mètres - Rayon d'action 4800 km - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

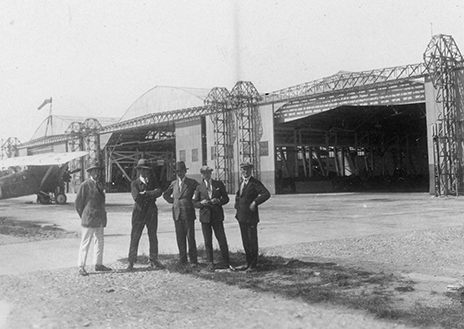

Terrain d'aviation de Dakar - Jean Arcaute a été le chef d'escale de la Compagnie Générale Aéropostale - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

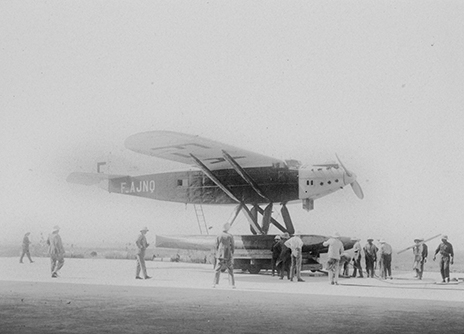

Hydravion de transport postal Latécoère 28-3 n° 919 immatriculé F-AJNQ de la société générale Aéropostale en entretien dans un hangar sur le terrain de Dakar en mai 1930 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Autre photo de l'entretien de l'hydravion de transport postal Latécoère 28-3 n° 919 immatriculé F-AJNQ de la société générale Aéropostale en entretien dans un hangar sur le terrain de Dakar en mai 1930 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

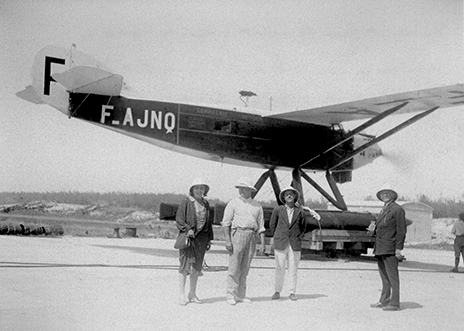

Hydravion de transport postal Latécoère 28-3 n° 919 (F-AJNQ) "Comte de la Vaulx" de la société générale Aéropostale, le 12 mai 1930 - Il a été utilisé par Jean Mermoz (pilote), Jean Dabry (observateur), Léopold Gimié (radio) pour la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud - Il vient d'^^etre sorti de son hangar et va être mis à l'eau - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Hydravion de transport postal Latécoère 28-3 n° 919 (F-AJNQ) de la société générale Aéropostale, le 12 mai 1930 - Cet exemplaire a été baptisé "Comte de la Vaulx" - Il a été utilisé par Jean Mermoz (pilote), Jean Dabry (observateur), Léopold Gimié (radio) pour la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Cet avion a fait son premier vol en février 1930. Cinq exemplaires ont été construits. Les 11 et 12 avril 1930, Jean Mermoz, aux commandes du 1er exemplaire, battit le record de distance en circuit fermé avec 4308.340 km. Cet exemplaire, baptisé "Comte-de-la-Vaulx", décolla de Saint-Louis-du-Sénégal, le 12 mai 1930 avec 130 kg de courrier. En moins de 21 heures, le Laté.3 dont l'équipage était composé de Jean Mermoz, pilote, du navigateur Jean Dabry et du radio Léopold Gimié, franchit sans escale l'Atlantique Sud, réalisant la première traversée commerciale sur cet océan. Au retour, l'hydravion dû se poser à 800 km des côtes africaines, pression d'huile à zéro. Si l'équipage et le courrier purent être sauvés, l'appareil ne put être remorqué et coula en mer.

Hydravion de transport postal Latécoère 28-3 n° 919 "Comte de la Vaulx" (F-AJNQ) de la société générale Aéropostale, le 12 mai 1930 - Il a été utilisé par Jean Mermoz (pilote), Jean Dabry (observateur), Léopold Gimié (radio) lors de la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Hydravion de transport postal Latécoère 28-3 n° 919 "Comte de la Vaulx" immatriculé F-AJNQ de la société générale Aéropostale, le 12 mai 1930 - Son équipage était composé de Jean Mermoz (pilote), Jean Dabry (navigateur), Léopold Gimié (Radio) - L'hydravion a été photographié par Jean Arcaute, chef du centre de Dakar, avant la traversée aller de l'Atlantique - Les trois hommes ont réussit la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud à son bord, le 12 mai 1930 - Ils transportaient 130 kg de courrier - Le vol retour fut plus compliqué - Après le remplacement des flotteurs, Mermoz dut faire 52 tentatives d'envol pour arracher son hydravion - Probablement fatigué par autant de tentatives, le moteur chauffa et perdit beaucoup d'huile, obligeant l'équipage à amerrir en pleine mer, à 800 km de Dakar - Heureusement pour eux, les trois hommes furent secourus par l'aviso "Le Phocée" - Les tentatives de remorquage du laté 28-3 échouèrent et l'hydravion finit par couler en mer - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Il continue à donner de sa personne au cours des différentes périodes de réserve en effectuant plusieurs périodes obligatoires et volontaires, en particulier au 36ème groupe d'aviation du 1er au 15 mars 1928 et du 2 au 16 avril 1929. Rattaché au centre de mobilisation d'aviation n° 36, il effectue une nouvelle période du 1er au 15 octobre 1930. Pendant cette période, il va piloter plusieurs Potez 25A2 (n° 23, 70, 198) à l'occasion de vols d'entrainement de 20 mn à 2h15 et le Caudron C 59 n° 821 à l'occasion d'un vol sans visibilité de 30 mn. Il a effectué 12h10 de vol au cours de sa période de réserve. Il est placé en position d'affectation spéciale au titre du gouvernement militaire de Paris, le 23 décembre 1930.

Quatre photos du relevage de l'épave du Latécoère 17-3.R n° 614 (1602) accidenté dans les environs de Tanger, le 1er juin 1931 - Cet avion avait été mis en service, le 20 octobre 1926 - Immatriculé F-AIFT, il appartenait à la compagnie générale Aéropostale et était piloté par l'aviateur Joseph Perrier - Cet avion a été réformé suite à cet accident - Le pilote n'a pas été blessé - C'était un ancien pilote militaire qui avait connu Mermoz quand il était pilote militaire au Levant - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Se classe 5ème au tour de France 1931 :

Lors du tour de France de l'Union des pilotes civils en mai 1931, Jean termine 5ème, aux commandes d'un Caudron 193 à moteur Renault 95 cv. Il gagne la somme de 2.000 Frs. Les 44 concurrents étaient partis d'Orly.

Période à la 11ème escadrille du 36ème GAO :

Il effectue une nouvelle période de réserve au centre de mobilisation d'aviation n° 36 du 26 juin au 1er juillet 1931 et 5 au 13 juillet 1931. Du 29 juin au 16 juillet 1931, il est affecté à la 11ème escadrille (traditions de la BR 257) du 36ème GAO. Pendant cette période, il s'entraine aux commandes des Potez 25A2 n° 23, 170 et 265 et réalise 8h40 de vol.

Une des nombreuses périodes de réserve effectuée par Jean Arcaute - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

La coupe de la marquise de Sévigné :

Au cours de la coupe de la marquise de Sévigné de 1931, réservée aux centres d'entrainement, il se classe 3ème. Il était en équipage avec M. Meurisse et appartenaient tous les deux au centre de Montpellier (Hérault).

Voyage Toulouse-Thiès et retour :

Le 29 août, il part, comme second pilote d'un Latécoère LAT 28, en direction de Tanger. Puis poursuit avec St-Exupéry vers Agadir, Juby et Port Etienne, à bord d'un Latécoère 26, le 6 septembre. Le 14 septembre, il poursuit vers Port St-Louis, puis Thiès. Arrivé au terme de son périple, il rentre par le même itinéraire. Le 3 octobre, c'est Guillaumet qui assure son vol entre Juby et Agadir. Il revient à Toulouse, par Latécoère 25, le 14 octobre 1931.

Nommé Capitaine :

Il est nommé Capitaine de réserve, le 25 décembre 1931. Il totalise 3600 heures de vol en 1932.

Il effectue une nouvelle période de réserve supplémentaire à la section d'entrainement du 36ème groupe d'aviation d'observation de Pau du 12 au 26 septembre 1932. Pendant ces deux semaines, il s'entraine d'abord aux commandes des Caudron C 59 n° 857, Potez 25A2 n° 39, 64, puis passe à la 12ème escadrille (traditions de la BR 58) du 36ème GAO.

La coupe Gasnier du Fresne :

Lors des épreuves de la coupe Gasnier du Fresne qui eut lieu du 21 au 23 septembre 1932, l'équipage composé du Cne Jean Arcaute (pilote) et du Ltt René Jocquel (obs) a été classé 13ème. Ils représentaient le 36ème régiment d'aviation d'observation. La compétition a été remportée par un équipage du 38ème RAM de Thionville-Basse-Yutz. Il termine sa dernière période avec 15h35 heures de vol à la 12ème escadrille, 12 heures à la section d'entrainement, soit un total de 27h35.

Il est rayé de l'affectation spéciale et réintégré au centre de mobilisation d'aviation n° 71, le 17 décembre 1932.

Conçoit un estimateur de vitesse :

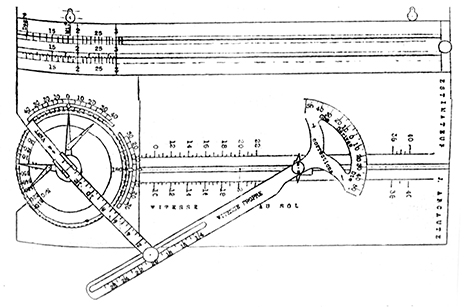

En 1932, il conçoit un estimateur de vitesse et un cinémo-dérivomètre "grille" pour régler les problèmes posés par la navigation à l'estime. L'estimateur matérialise le triangle des vitesses (vitesse propre, vitesse du vent, vitesse vraie) permettant avec les éléments connus, de déterminer tous les autres. Il permet de déterminer le cap et le temps nécessaire pour effectuer un voyage. Etait connu en force et direction, déterminer le vent en connaissant la vitesse propre, la vitesse vraie et la dérive, déterminer le vent avec deux dérives à deux caps différents. Le cinémo-dérivomètre "grille" a trois usages : dérivomètre, altimètre et cinémomètre. Les deux équipements ont été construits et vendus par les établissements H. Morin au 11, rue Dulong à Paris 17ème (75). Il s'agissait d'une des principales sociétés françaises fournissant des instruments pour des travaux de dessin, de topographie et d'artillerie. Ces équipements étaient vendus 600 Frs pour l'estimateur et 60 Frs pour le cinémo-dérivomètre.

Dépose d'un brevet d'invention :

Il a déposé le brevet d'invention n° FR730893 de l'estimateur de vitesse, le 23 mai 1932. Son invention assure des perfectionnements apportés aux moyens pour la détermination de facteurs dont la connaissance est nécessaire pour la navigation à l'estime, notamment pour celle des avions.

L'estimateur de vitesse conçu par Jean Arcaute - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin journal "Les Ailes" du 28 juin 1934.

Prototype de l'estimateur de vitesse conçu par Jean Arcaute - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Le cinémo-dérivomètre "grille" conçu par Jean Arcaute - Dessin journal "Les Ailes" du 28 juin 1934.

A droite, au 11 rue Dulong dans le 17ème arrondissement de Paris, les anciens locaux des établissements H. Morin, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instruments de topographie et d'artillerie - L'entrée principale porte encore le nom de l'entreprise - Photo Google Map.

Après avoir développé des équipements de navigation, il commence son entrainement au pilotage sans visibilité à l'école civile Farman, située sur le terrain d'aviation de Toussus-le-Noble, à partir de septembre 1933. Il obtient le brevet de vol sans visibilité n° 398, le 14 septembre 1933.

Période de réserve à la 1ère escadrille du GB I/21 :

Il effectue une période de réserve supplémentaire à la 1ère escadrille (traditions de la F 25 de la Grande Guerre) du 21ème escadre d'aviation de bombardement de Nancy-Essey (Meurthe-et-Moselle) du 1er au 6 septembre 1933. Cette unité est équipée de bombardiers Lioré-et-Olivier Leo 20. Il s'entraine aux commandes des LeO 20 n° 25, 34, 44, 230 et réalise 13h05 de vol. A la fin de cette période, il totalise 4019h31 de vol.

Naissance de la compagnie Air France :

Le 31 octobre 1933, la compagnie Aéropostale fusionne avec plusieurs autres sociétés et devient quelques mois plus tard, la compagnie Air France. Jean Arcaute passe au département aéropostale de la compagnie Air France.

Dépose du brevet d'invention du cinémo-dérivomètre :

Il a déposé le brevet d'invention n° 33.702 du cinémo-dérivomètre "Grille", le 2 février 1934.

En 1934, il réalise 10h35 de vol, aux commandes des Potez 25A2 n° 65, 160, 492, 1357 et MS 230 n° 194 au centre des réserves d'Orly.

L'hydrobase de Calheta à Cap Verde :

Il est affecté à l'hydrobase de la Compagnie générale aéropostale (CGA) de Calheta Sao Martinho, implantée sur l'île de Santiago dans les iles de Cap Verde du 30 mars 1935 à la mi-1935. L'hydrobase a été construite dans une petite baie à une dizaine de kilomètres de Praia en 1928. Elle a été choisie comme dernière escale des hydravions avant la traversée de l'Atlantique en direction du Brésil. En mai 1930, après que Jean Mermoz ait réussi un vol direct entre Saint-Louis du Sénégal à Natal au Brésil, aux commandes d'un Latécoère 28, l'hydrobase n'accueillit plus d'hydravions mais continua à servir de relais radio à la ligne.

En septembre 1935, au sein du centre aérien régional de Toulouse-Francazal, il effectue 11h30 de vol, aux commandes du Hanriot 435 codé H-560.

Médaille du comité de propagande aéronautique :

En 1935, le comité français de propagande aéronautique, à l'occasion de la création du prix de l'étape spéciale, a décerné des médailles aux pilotes précurseurs, Jean Arcaute en faisait partie.

Il est proposé pour le maintien dans les cadres de réserve, avec pension d'invalidité temporaire de 10 % pour séquelles de paludisme avec insuffissance hépatique par la commission de réforme de Bordeaux (Gironde), le 8 octobre 1936. Une pension temporaire de 10 % lui est accordée du 8 octobre 1936 au 7 octobre 1938.

Période de réserve à la 2ème escadrille du GB I/23 :

Il accomplit une période d'exercices volontaire à la 2ème escadrille (traditions de la BR 128 de la Grande Guerre) de la 101ème escadre de bombardement de Toulouse-Francazal du 27 janvier au 15 février 1936. Cette unité est équipé de Bloch MB 200. Au sein de cette unité et de l'état-major du GB I/101, il effectue 26h55 de vol.

Il est affecté à la base aérienne de Toulouse-Francazal, le 1er décembre 1936 et classé comme "Cadre navigant pilote", le 2 février 1937. Il reçoit la Croix de 3ème classe des services aériens volontaires, le 21 avril 1937.

Garde d'officier de la Légion d'Honneur :

Il est élevé au grade d'officier de la Légion d'Honneur, en date du 7 mai 1937.

* Grade d'officier de la Légion d'Honneur du Cne Jean Arcaute, en date du 7 mai 1937 : "24 ans de services, 4 campagnes. A été blessé et cité. Chevalier de la Légion d'Honneur du 8 novembre 1926. A accompli dix périodes d'entrainements aérien volontaires."

Nommé Commandant de réserve :

Il est nommé Commandant de réserve, le 9 juin 1937. Il a effecté deux période d'exercices volontaires à la 1ère escadrille de la 23ème escadre de bombardement de Toulouse-Francazal du 19 au 27 mai et du 16 au 21 juin 1937. Pendant cette période, il effectue 21h20 de vol, aux commandes des Bloch MB 200 n° 120, 130 et Potez 25 n° 1938. Il totalise 4230h26 de vol.

Totalise 4242h36 de vol :

Du 16 au 21 juin 1937, à l'occasion du rallye des officiers de réserve à Dijon-Longvic, il réalise des liaisons et des vols d'entrainement, aux commandes des Bloch MB 200 n° 89 et 117 comme 1er pilote, au sein de la 2ème escadrille du GB I/23 de Toulouse-Francazal. A cette occasion, il réalise 12h10 de vol. Le 28 juin 1937, il totalise 4242h36 de vol. Il est maintenu dans le cadre navigant des officiers de réserve de l'Air, le 25 novembre 1937.

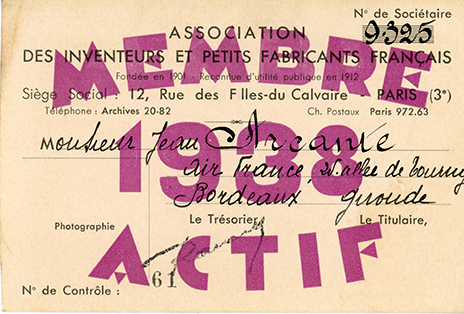

Carte de membre actif n° 9325 de l'association des inventeurs et petits fabricants français de Jean Arcaute de la société Air France, pour l'année 1938 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Jean Arcaute est décédé à Pau (Pyrénées-Atlantiques), le 29 avril 1938. Il repose dans le cimetière communal d'Oloron-Ste-Marie (Pyrénées-Atlantiques).

Avis de décès du Cdt Jean Arcaute - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Document transmis par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Le Commandant de réserve Jean Arcaute est décédé à l'âge de 48 ans, le 29 avril 1938 - Photo transmise par Francis Arcaute, son neveu que je remercie pour son aide.

Sources :

Registre d'état-civil (acte n° 123) de la ville d'Oloron-Ste-Marie (Pyrénées-Atlantiques) - Pam - Liste des brevets militaires - Fiche matricule conservée aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques - CCC de l'escadrille C 89 / C 389 / 505 - CCC de l'escadrille C 224 / BR 224 - CCC de l'escadrille BR 231 - CCC de l'escadrille BR 35 - Carnet de vol couvrant la période du 24 novembre 1928 au 21 juin 1937 - JORF - Journal "Le Patriote des Pyrénées" - Journal "Les Jeunes" - Revue "Les Ailes" - Revue "L'Aérophile" - Revue "l'Air" - Revue "L'Aéronautique" - Livre "Les Escadrilles de l'Aéronautique militaire française - Symbolique et Histoire - 1912 à 1920" - Journal "L'Auto-Vélo" - Journal "Le Semeur Algérien" - Site internet "Espacenet" de la recherche de brevets d'invention.

Dernière mise à jour :

Le 18 octobre 2022.

|