Ltt Jean Humbert

Jean René Humbert est né le 16 mai 1921 à Beyrouth (Liban). Son père, Marius René, polytechnicien de la promotion 1910, est alors lieutenant de vaisseau, attaché naval auprès du Haut commissaire de France à Beyrouth (Syrie française). Sa mère est Geneviève Marie Françoise Dutheil de la Rochère, elle avait été infirmière volontaire pendant la Grande Guerre. Ils se sont mariés à Nice (Alpes-Maritimes), le 17 juillet 1920 et ont eu huit enfants : Jean, Pierre, Michel, Henri, Claude, Georges, Clotilde, Yves. Quand il était petit, Jean a été porté par Kemal Ata-Turk, le fondateur de la Turquie moderne.

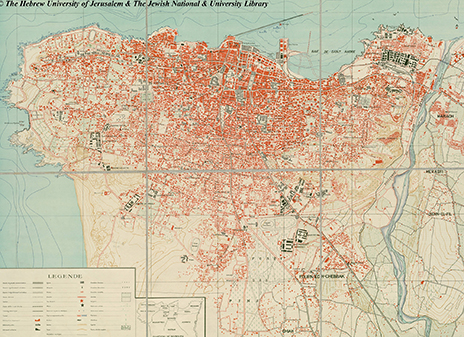

Plan de la ville de Beyrouth en 1936 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo The Hebrew University of Jerusalem.

Son père :

Marius Humbert - Photo collection Albin Denis.

Marius René Humbert est né le 14 mars 1891 à Paris 6ème (75). Il est le fils de Charles Eugène Humbert (professeur au lycée Louis-le-Grand) et Charlotte Jeanne Briatte. Ils étaient domiciliés au 56, boulevard Saint-Michel à Paris 6ème. Appartenant à la classe 1911, il a été recensé par le 3ème bureau de la Seine, sous le matricule n° 1584. S'est classé 92ème sur 185 à l'examen d'entrée de l'école Polytechnique. Il signe un engagement volontaire de 4 ans, le 7 octobre 1910. Effectue une année de service militaire, au titre du 26ème régiment d'artillerie, à compter du 7 octobre 1910. Nommé Brigadier, il est affecté au 44ème régimen d'artilelrie, le 4 avril 1911. Nommé Aspirant, il est classé 118ème pour le passage en 2ème année et finalement 94ème sur 187 au concours de fin de cycle. A choisi la Marine Nationale pour effectuer les 10 ans de lien au service. Il est nommé Enseigne de Vaisseau de 2ème classe, le 1er octobre 1913. Il est affecté au port de Brest et embarquera sur la Jeanne d'Arc, le 5 octobre 1913. Il est nommé Enseigne de vaisseau de 1ère classe, le 1er octobre 1914. Il est nommé Lieutenant de vaisseau, affecté au port de Lorient, le 24 septembre 1918.

A la fin de la Grande Guerre, il demande un congé sans solde qui est accepté. Il travaille pendant cette période aux travaux publics du Haut-(Cosen) à Beyrouth (Syrie française). Il démissionne de son grade, le 24 juillet 1923 et est rayé des contrôles des officiers d'active, le 1er août 1923. A la même date, il conserve son grade dans la réserve de la Marine Nationale et reste affecté, dans la réserve, au port de Lorient.

L'enfance à Tanger :

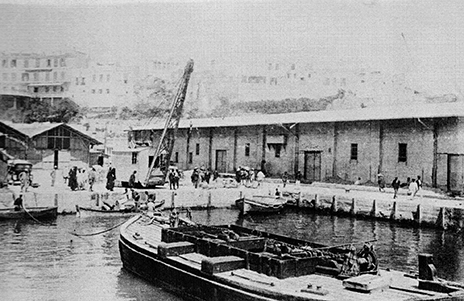

Son père obtient le poste de fondé de pouvoirs auprès d'une société qui était chargée de construire un port à Tanger (Maroc). Il y avait bien une belle rade à Tanger, mais pas un vrai port. Un simple Wharf en bois servait de débarcadère et les passagers et marchandises arrivaient, depuis les bateaux ancrés dans la rade, dans des embarcations tirées par des remorqueurs. Ce système a duré longtemps, jusqu'à ce que la jetée brise-lames soit construite avec son quai en eau plus profonde.

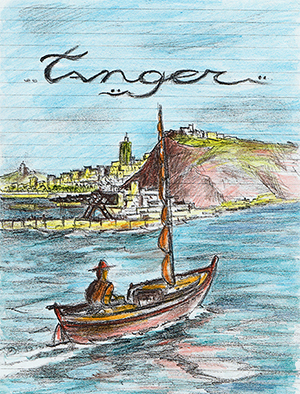

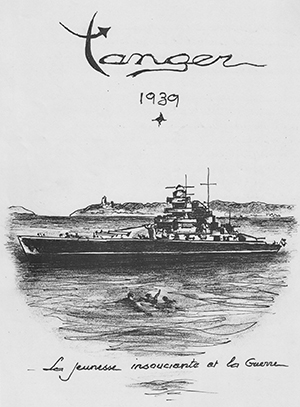

Entrée du port de Tanger dessinée par Jean Humbert - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

Marius René Humbert, directeur de la société du port de Tanger, sa femme Geneviève Marie Françoise Dutheil de la Rochère et sa belle-mère, Marie-Clémentine Dutheil de la Rochère - L'enfant sur la photo n'est pas identifié, il s'agit probablement Pierre, le 2ème enfant de la fille - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

Arrivés à Tanger, Jean a trois ans, la famille s'installe provisoirement à l'hôtel Continental. Le balcon de leur chambre est éclairé à intervalle régulier par le faisceau du phare du cap de Malabata, qui vient d'être mis en service. Son père est nommé directeur de la société du port de Tanger en 1924. Il s'installe ses bureaux rue du Portugal et sa famille "Villa Thérèse", une grande maison blanche dans le style mauresque avec un grand perron, proche du boulevard Pasteur.

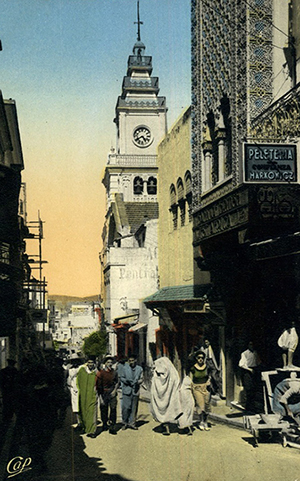

Vue du boulevard Pasteur à Tanger dans les années 50 - Au loin, on peut voir les jetées du port construites par la société dirigée par Marius Humbert, père de Jean - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Carte postale d'époque.

Le port de Tanger - Marius Humbert a été nommé directeur de la société du port de Tanger en 1924 et chargé de construire une jetée qui fera de Tanger un vrai port de marchandises et de passagers - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

Vieille rue de Tanger dessinée par Jean Humbert - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

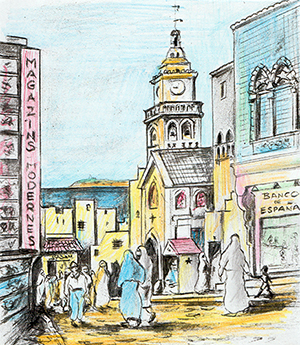

Tous les dimanches matin, la famille se rendaient à la messe en l'église Notre-Dame-des-Sables (*), qui se trouvait juste au-dessus de la villa Thérèse. Il s'agissait d'une église occupée par des pères espagnols, Marius faisait sortir l'ensemble de la famille pendant le sermon car personne ne parlait espagnol et quand son envie de fumer prenait le dessus.

(*) : Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption de nos jours.

L'église Notre-Dame-des-Sables de Tanger dessinée par Jean Humbert - Il a toujours eu un bon coup de crayon - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

L'église Notre-Dame-des-Sables de Tanger dans les années 50 - Elle était servie par des religieux espagnols qui donnaient la messe dans leur langue - La famille Humbert ne rataient pas les offices du dimanche matin - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Carte postale d'époque colorisée.

Quatre enfants des Humbert à la villa Robic de Tanger - De gauche à droite : Michel, Claude, Jean, Pierre - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

En 1927, la famille déménage et s'installe dans la villa "Robic", près du marché aux boeufs. C'était une vaste maison avec un grand jardin qui partait de la place aux boeufs et descendait vers le fond de la vallée. Dans le jardin, il y avait plusieurs batiments annexes, abandonnés, qui faisait la joie des enfants, un garage pour abriter la fidèle Ford T et une maisonnette où habitait le gardien et son chien.

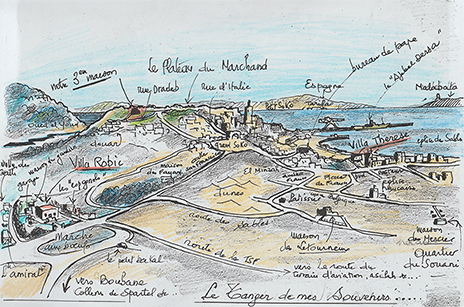

Plan de la ville de Tanger où Jean Humbert a reporté les endroits importants de sa vie sur place - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

La première voiture de la famille Humbert à Tanger, une Ford T - Marius Humbert n'avait confiance que dans les voitures fabriquées par la Ford Motor Compagny et n'a possédé que des voitures fabriquées par cette marque - Ce modèle a été fabriqué de 1908 à 1927 et a été construite à plus de 16 millions d'exemplaires - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

Les années de pension et de vacances :

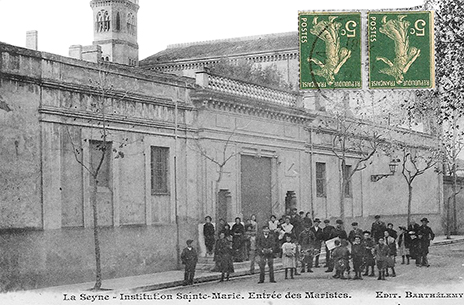

A 9 ans, Jean est envoyé en pension chez les frères à Fédala (Mohammédia de nos jours). A 10 ans, il est envoyé en pension chez les Maristes de l'institution Ste-Marie à la Seyne-sur-Mer (Var), à plus de 1000 km de la famille. En effet, le lycée de Tanger était récent et avait encore une très mauvaise réputation. Ses parents ont donc choisi de l'exiler pour qu'il poursuive ses études dans de bonnes conditions. Sur place, il retrouve sa grand-mère Marie Clémentine Dutheil de la Rochère et surtout sa tante, Madeleine, la soeur cadette de sa mère. Elles habitaient Lagoubran entre La Seyne-sur-Mer et Toulon dans une grande villa avec un grand jardin plein de pins à pignons. Il s'y rendait tous les dimanches, à condition d'avoir le tableau d'honneur qui était attribué le samedi, suivant les notes obtenues. Il portait un uniforme dans le style des officiers de marine avec des boutons dorés. En novembre, la grand-mère et Madeleine ont déménagé chez tante "Math" (Mathilde de Formy de la Blanchetée) au 7, rue Biscarra (*) à Nice. C'était la soeur de sa grand-mère, son arrière-grande-tante. A l'époque, elle était une artiste peintre assez connue.

(*) : La maison au 7, rue Biscarra a été démolie et n'existe plus.

La maison occupée par la grand-mère de Jean Humbert, Marie-Clémentine Dutheil de la Rochère et par sa tante, Madeleine, la soeur cadette de sa mère - Elle était située à Lagoubran entre La Seyne-sur-Mer et Toulon - De gauche à droite, Marie-Clémentine et Madeleine qui a terminée sa vie comme religieuse - Photo collection Albin Denis.

L'institution Sainte-Marie de la Seyne-sur-Mer :

L'institution Sainte-Marie de la Seyne-sur-Mer a été créée en 1854. Ce collège, autorisé par le roi Louis Philippe 1er, a été ouvert sous la seconde République, le 16 janvier 1849. Il a préparé à l'école navale de 1854 à 1924. Déclaré bien d'état en 1905, il a été racheté par l'association des anciens élèves en 1923. Pendant la période qui nous intéresse, il prépare aux séries littéraires, scientifiques du Baccalauréat. L'établissement existe toujours de nos jours sous le nom d'Institution Sainte-Marie Les Maristes et se compose d'un collège, d'un lycée, d'un internat et d'une pastorale.

Entrée des Maristes de l'institution Sainte-Marie de la Seyne-sur-Mer - Jean et plusieurs de ses frères ont fait une grande partie de leur scolarité dans cette institution religieuse - Jean a usé ses fonds de culotte sur ses bancs de 1931 à 1938 - Carte postale d'époque.

Jean Humbert dans son uniforme de l'institution Sainte-Marie de la Seyne-sur-Mer - Il a fréquenté cet établissement de 1931 à 1938 - Photo collection Albin Denis.

Bouton de l'uniforme des élèves de l'institution Sainte-Marie de la Seyne-sur-Mer - Photos droits réservés.

La famille Humbert à Lagoubran vers 1926 - De gauche à droite : Pierre Zamteaux - Mme Humbert - Jean - Robert - X - Henri - X - Marie - X - la grand-mère Marie-Clémentine - Joseph Bissual - la tante Amélie - la tante Madeleine - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo collection Albin Denis.

Le 28 février 1936, sa grand-mère "Momo" (Marie-Clémentine) décéde et est inhumée dans le caveau de la famille Dutheil de la Rochère dans le cimetière d'Ollioules (Var), le 3 mars. Ses funérailles, qui se sont déroulées sous un ciel gris et une petite pluie fine, laisseront un souvenir vivace à Jean par la tristesse de cette journée.

La seconde voiture de la famille Humbert à Tanger, une Ford A à 4 cylindres en ligne - Il s'agit du second modèle de ce constructeur - Elle est sortie des chaines de fabrication de 1927 à 1934 - Archives Jean Humbert collection Albin Denis.

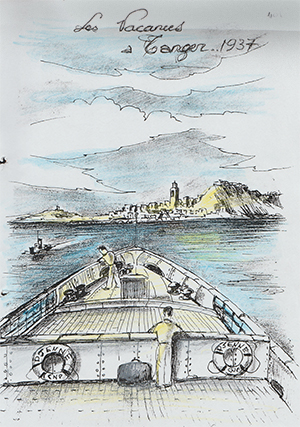

Quand il était scolarisé à la Seyne-sur-Mer, puis au lycée Stanislas de Paris, Jean-Humbert passait régulièrement ses grandes vacances chez ses parents à Tanger - C'était l'occasion de grandes retrouvailles, lui qui était parti de la maison pour étudier, près du domicile de sa grand-mère maternelle, à l'âge de seulement 10 ans - De quoi former un jeune enfant, un adolescent puis un adulte en devenir - Dessin Jean Humbert collection Albin Denis.

L'adolescence :

En 1936, il assiste de loin à un combat naval entre deux contre-torpilleurs franquistes qui poursuivaient un navire gouvernemental. On voyait les éclairs des départs de coups de canons et on entendait le bruit des explosions. A cet instant, Jean aurait bien fait directeur de tir. Le navire républicain a été coulé. Certains navires de guerre allemands, comme le "Köln", le "Dresden", le "Deutchland" mouillaient dans la rade de Tanger. Jean, en partant de la plage, a été nagé à leur proximité, impressionné par leur énorme coque.

Jean Humbert a dessiné un des croiseurs allemands qui a fait escale dans le port de Tanger entre 1936 et 1939 - A plusieurs camarades, en partant de la plage, ils allaient nager à sa proximité - Dessin collection Albin Denis.

C'est à cette époque qu'il se verrait bien officier de Marine. Il avait visité le porte-avions Béarn, son père avait été officier de marine avant qu'il prenne son poste de directeur du port de Tanger et son grand-père maternel, Henri Marie Victor Dutheil de la Rochère avait été commandant du cuirassé "Marceau" en 1905 avec le grade de capitaine de Vaisseau.

Le lycée Stanislas à Paris :

En octobre 1938, il rejoint sa tante Hélène et intégre le lycée Stanislas à Paris. Il avait dix-sept ans. Sa tante habitait au 3, square Port-Royal qui prolonge le boulevard Montparnasse. Elle y vivait avec Odette et Janine, ses filles. C'est elle qui était chargée de transformer Jean en un jeune homme policé, bien habillé et au courant de la vie parisienne. Il était pensionnaire au collège Stanislas de grande réputation, tenu par des religieux mais avec des professeurs laïques. Il était situé au 22, rue Notre-Dame-des-Champs, près du boulevard Raspail. Il est en classe avec Philippe de Gaulle, le fils du Col Charles de Gaulle qui va bientôt s'illustrer pendant la 2ème guerre mondiale.

Collège et lycée Stanislas à Paris - A 17 ans, Jean Humbert intégre cette école prestigieuse en octobre 1938 - Carte postale d'époque.

Echec à l'oral :

Pendant l'été 1939, Jean passe les épreuves du Bac. A l'écrit, il est admissible en Mathématiques et en philosophie, tout va bien mais reste d'oral. Ce qui devait arriver, il échoue aux deux oraux et bon pour la cession de rattrapage en septembre. En philo, c'est une question sur le cycle de reproduction de la grenouille qui le fait chuter. A la suite de cet échec, il part en vacances à Tanger. Heureusement pour lui, son père, qui ne se serait pas privé de le sermonner et de le remettre immédiatement au travail, a été rappelé à l'état-major de la Marine à Casablanca. Sur l'instruction de son père, il passe le permis de conduire et pourra bientôt conduire la Ford model 18 V 8 de la famille.

La 3ème voiture de la famille Humbert à Tanger, une Ford Model 18 standard à moteur à 8 cylindres en V, décapotable sortie en 1932 - Elle était immatriculée "9339-MA3" - Dès qu'il aura obtenu le permis de conduire, Jean recevra l'autorisation de la conduire par son père, qui était alors mobilisé à l'état-major de la Marine à Casablanca - Archives Jean Humbert collection Albin

Déclaration de Guerre :

Malgré la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, Jean prend la direction de Rabat où sont organisées des cessions de septembre du Bac. Bien qu'admissible en Math et en Philo, il décide de se présenter seulement à l'oral des mathématiques élementaires et cette fois, il est reçu.

La réussite au Bac :

Il obtient son baccalauréat dans la série A "Latin et Mathématiques". Il s'inscrit en classe de "Mathématiques spéciales" au lycée Gouraud de Rabat. (* Math sup de nos jours). Mais au bout de deux mois de scolarité, leur professeur de mathématiques arrive en cours avec un superbe uniforme de lieutenant de Spahis, car il doit rejoindre son régiment, après avoir été mobilisé. C'était le cas des autres professeurs, ce qui provoque la fermeture des classes.

Son baptème de l'air :

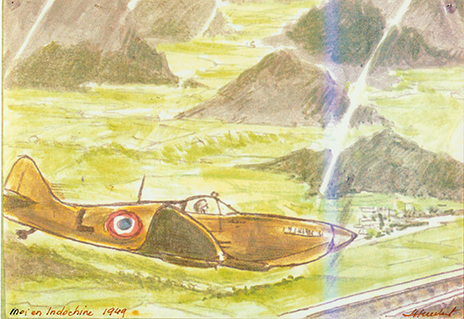

L'aéro-club de Tanger possédait un Caudron Luciole, un biplan entoilé à moteur Renault. Pendant un certain temps, Jean a été travaillé à la remise en état de l'avion.Il dormait dans le fond du hangar et avait besoin d'être rapistolé. Il avait des trous dans l'entoilage et il fallait reviser le moteur. Jean s'est chargé de peindre un bel insigne représentant Donald. Il y avait bien un autre avion dans le hangar, un Pou du Ciel mais personne l'utilisait car jugé trop difficile à piloter. Le grand jour arrivé, M. Claude Meny a fait un premier vol seul, pour vérifier que tout fonctionnait normalement. Vient ensuite le tour de Jean de l'accompagner pour son baptème de l'air. Il en gardera des formidables sensations, sans savoir qu'il serait plus tard pilote militaire.

Dessin de Jean Humbert pour immortaliser son baptème de l'air à bord du Caudron Luciole de l'Aéro-club de Tanger en 1940 - Collection Albin Denis.

Rédacteur à la compagnie des eaux :

Après mai et juin 1940, les nouvelles de la défaite des armées françaises sont arrivées à Tanger. Les espagnols ont occupé Tanger pour en garantir l'indépendance, tout au moins, c'est ce qu'ils disaient. Son père, pour éviter qu'il ne fasse des bétises, lui trouve un travail de rédacteur à la compagnie des eaux de Casablanca, à plus de 400 kilomètres de Tanger. Il arrive en ville en octobre 1940. Son travail consistait à compiler et additionner le relevés des compteurs d'eau de la ville. Il était payé 3200 frs par mois. Pour l'instant, la guerre semble bien loin.

Les chantiers de jeunesse :

En mai 1941, il reçoit une convocation des autorités militaires. Les chantiers de jeunesse, qui avaient remplacé le service militaire, interdit par les Allemands, essayaient de donner une certaine préparation militaire pour le jour où cela pourrait servir. Il est convoqué au camp Boulhaut, entre Rabat et Casablanca. Au bout de deux semaines, les arrivant sont repartis entre les 5 groupes. Jean est affecté au 5ème groupe qui campait dans la nature, à l'oued Allilipa, à 10 km du camp de base. C'est le groupe des pionniers, qui vit sous la tente, et qui est chargé de produire le charbon de bois nécessaire pour les gazogènes des véhicules du chantier. Arrivés à Allilipa, ils sont repartis par équipes de 12, Jean est encore affecté à la 5ème équipe. Ils sont arrivés sous une pluie battante, après 10 km de marche.

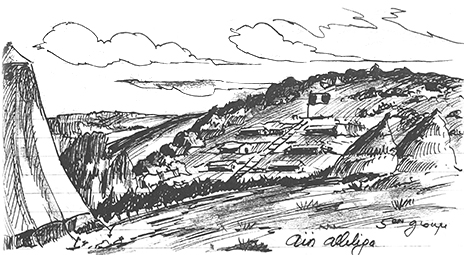

Dessin du camp Boulhant réalisé à l'époque par Jean Humbert - Collection Albin Denis.

Défilé au chantier de jeunesse du camp Boulhant entre Rabat et Casablanca - Jean Humbert est marqué d'un * - Photo collection Albin Denis.

Les chefs des chantiers de jeunesse au Maroc - A gauche, le général Noguez, gouverneur du Maroc - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Dessin du camp d'Allilipa réalisé en décembre 1941 par Jean Humbert - Le batiment de la 5ème équipe se trouvait sur la rangée de droite, le plus près du mat du drapeau - Collection Albin Denis.

Le 5ème groupe du camp Boulhant était chargé est chargé de produire le charbon de bois nécessaire pour les gazogènes des véhicules du chantier. Sur place, ils étaient repartis par équipes de 12, Jean intégrant la 5ème équipe. Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Dessin des chariots affectés aux cuisines du camp de l'Oued Allilipa réalisé le 19 décembre 1941 par Jean Humbert - Collection Albin Denis.

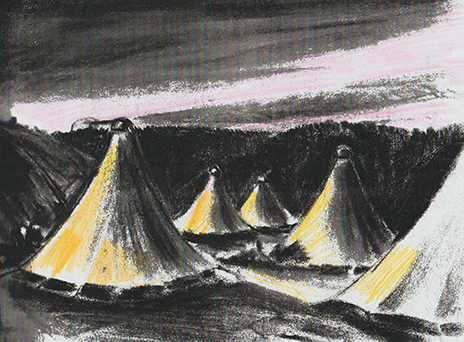

Dessin des tentes du camp de l'Oued Allilipa réalisé à la fin de l'année 1941 par Jean Humbert - Collection Albin Denis.

Le groupe "Choc" :

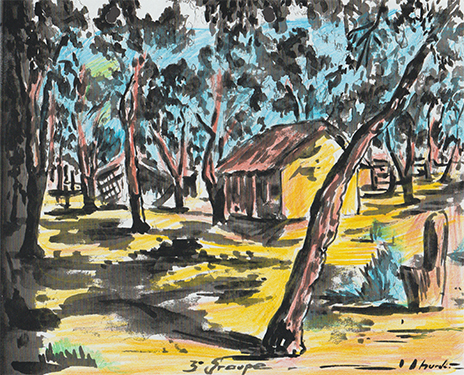

Au camp Boulhant existait un centre d'instruction, appelé groupe "Choc". Il était destiné à former les chefs d'équipe et les chefs d'atelier, ce qui correspondait au fond à la formation des sous-officiers et des officiers, mais pour ces derniers, il fallait avoir fait ses preuves. Plusieurs mois après son arrivée, Jean est affecté au groupe "Choc". Son temps est maintenant réparti entre les cours et les séances d'instruction. Ils étaient répartis par deux ou quatre dans de petits cabanons. Après l'examen, il est reçu et nommé chef d'équipe. Il retourne au 5ème groupe des charbonniers, nanti de sa nouvelle fonction. A la fin de son année de service, on lui propose une place au sein de l'état-major du camp Boulhaut, s'il veut bien s'engager. Alors qu'il était toujours payé par la compagnie des eaux de Casablanca, il accepte, convaincu qu'il est plus fait pour un travail au grand air que pour un travail de bureau. Il accepte de signer pour trois mois.

Jean Humbert dans son uniforme de chef d'équipe des chantiers de Jeunesse du camp Boulhant entre Rabat et Casablanca - Il a quitté ce poste après un engagement de trois mois pour devenir rédacteur des affaires indégènes de Tiznit - Photo Jean Humbert collection Albin Denis

Batîments du groupe "Choc" sur le camp Boulhant - Dessin réalisé par Jean Humbert pendant cette période - Collection Albin Denis.

Rédacteur des affaires indigènes :

Comme l'ambiance générale des chantiers de jeunesse changeait en mal, Jean quitte le service au bout de trois mois et trouve une place de rédacteur aux affaires indigènes. Il est alors affecté à Tiznit dans le Grand Sud marocain. Il a fait la route à bord d'un vieux Panhard-Levassor bleu de la compagnie CTM, doté d'une petite plateforme ouverte derrière. Jusqu'en novembre 1942, il profite d'une vie calme bien loin de la guerre.

A droite, Jean Humbert intégre l'équipe des rédacteurs des affaires indégènes de Tiznit (Maroc) - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Le poste des affaires indégènes à Tiznit (Maroc) - Jean Humbert y a travaillé comme rédacteur jusqu'en novembre 1942 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Carte postale d'époque.

Débarquement des alliés en Afrique :

Le 8 novembre 1942, les forces anglo-américaines débarquent en Algérie et au Maroc. Il y a des combats à Casablance et Fedhala. Au bout de quelques jours de combat, les forces françaises d'Afrique du Nord passent du côté des alliées. Cette fois, tous les jeunes sont mobilisés, les chantiers de jeunesse passent à l'uniforme.

Intégration dans l'armée de l'Air :

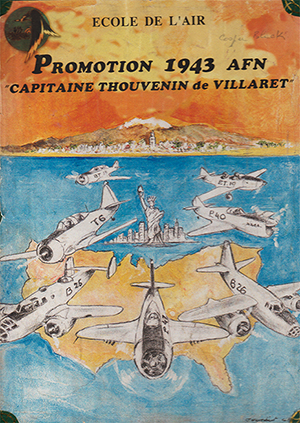

Il est d'abord affecté au 2ème régiment de tirailleurs marocains. Je n'ai pas de détail sur cette période mais son affectation a été courte. Il passe à l'armée de l'Air en intégrant l'école de l'Air à Marrakech, le 17 juillet 1943. Les six première semaines sont consacrées à l'instruction militaire au camp d'arround, au coeur de l'Atlas marocain. Le grand moment de cette période a été l'ascension du mont Toubkal (4167 m), point culminant du Maghreb, en tenue de campagne avec fusils et baïonnettes, en plein soleil africain. Jean Humbert est diplomé de la promotion 1943 AFN "Capitaine Thouvenin de Villaret". Faute de matériel, les élèves sont envoyés aux Etats-Unis pour suivre leur stage de pilotage.

La promotion 1943 AFN "Cne Thouvenin de Villaret" dessinée par l'EOR Jean Humbert - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin Jean Humbert collection Albin Denis.

Formation aux Etats-Unis :

Ils débarquent à Norfolk. L'acceuil des américains est très cordial. Arrivés à Selma à Craig Field où les français sont rassemblés sous le commandement du Cdt Lamaison. Ils reçoivent la tenue des aviateurs américains, avec la solde correspondante de 340 dollars par mois, le Pérou pour eux. La promotion "Capitaine Thouvenin de Villaret", recrutée en Afrique du Nord, constitue l'essentiel des membres du 9ème détachement CFPNA.

La Primary Training :

Ils sont ensuite transférés à la "Primary Training" sur la base aérienne de Tuscaloosa (Alabama) en avril 1944. Sur place, ils sont soumis à un enseignement entièrement en américain et à la nourriture US. Certains ne s'y feront jamais. Beaucoup d'élèves éprouvent de grandes difficultés causées principalement par le changement de méthodes, la langue et échoueront. Ils seront reclassés mitrailleurs.

Les élèves EOA français en section à la "Primary Training" de Tuscaloosa en avril 1944 - De droite à gauche : Campocappo, Thion, Letourneur, Chauvineau, Margain, Quinel, Dompnier, Fernando P, Carnier, Briffe, Humbert, Thomas - A seconde rang : Lescure et Hours - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Séance de sport en plein air sur la base aérienne Van de Graaf Field de Tuscaloosa en avril 1944 - L'EOA Jean Humbert est à l'extrême gauche - Le moniteur a reçu l'aide précise de son fils - L'enseignement par l'exemple - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les élèves EOA français en section à la "Primary Training" de Tuscaloosa, le 13 mai 1944 - Au premier rang de gauche à droite : Barrois, Letourneur, Turpeault, Ferrando H, Ferrando P,Depardon, Chabot, Chales, Mesnard - Au second rang, de gauche à droite : Lescure, Margain, Mougenot, Donnet, Atlan - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Cérémonie copiée sur celle qui était en pratique à l'école de l'Air de Salon-de-Provence à la "Primary Training" de Tuscaloosa, le 13 mai 1944 - Au premier rang de gauche à droite : Mougenot, Turpault, Donnet, Mesnard, Barrois - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les élèves pilotes français affectés à la Primary Training sur la base aérienne de Tuscaloosa (Alabama) en avril 1944 - L'EOA Jean Humbert est marqué d'un (*) - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

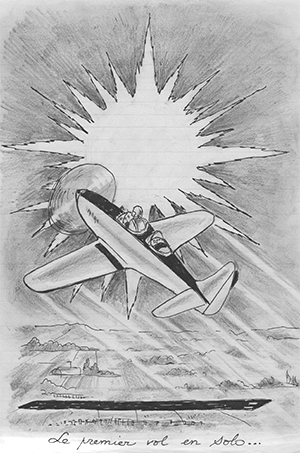

Premier vol en solo :

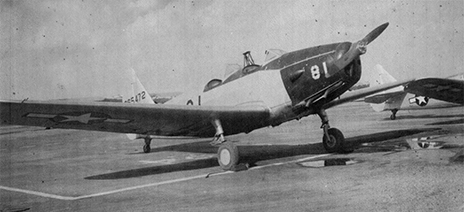

Jean réalise son premier vol solo, aux commandes d'un Fairchild PT 19, le 16 mai 1944 après 11h12 en biplace. Il effectuera un total de 65 heures de vol sur ce type d'appareil entre le 25 avril et le 23 juin 1944.

Dessin d'époque illustrant le premier vol solo d'EOA Jean Humbert, aux commandes d'un Fairchild PT 19, le 16 mai 1944 - Dessin Jean Humbert collection Albin Denis.

Fairchild PT 19 "Cornell" serial 43.65472 codé "81" sur lequel Jean Humbert a effectué son premier vol en sol à bord, le 16 mai 1944 - Il avait volé 11h12 en biplace avant d'être lâché - Il a effectué un total de 65 heures de vol sur ce type d'appareil entre le 25 avril et le 23 juin 1944 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Fairchild PT 19 "Cornell" serial 42.83245, similaire à ceux utilisés par Jean Humbert lors de son passage à la Primary Training de Tuscaloosa (Alabama) - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

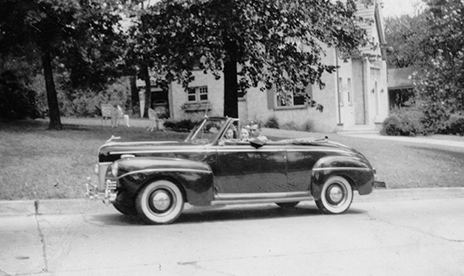

La Ford de Jean Humbert quand il était logé à Birmingham et suivait les cours du "Primary Training" sur la base aérienne de km Tuscaloosa (Alabama) en avril 1944 - Elle se trouvait à 75 km de la base - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

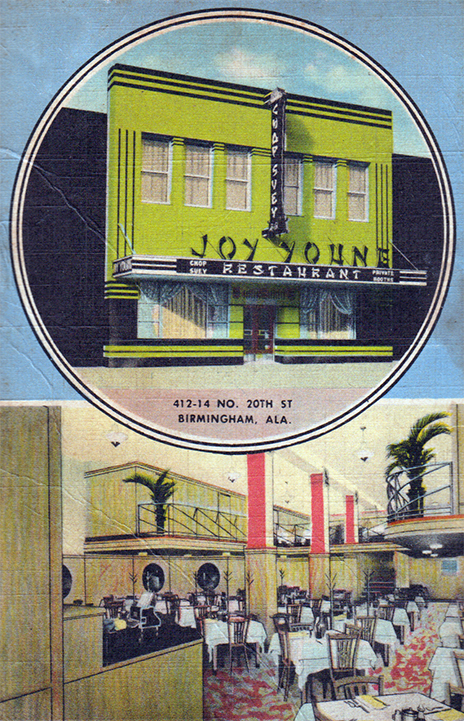

Un des restaurants où les pilotes français se rassemblaient lors de leurs quartiers libres - Le "Joy Joung" au 412, 414 à Birmingham (Alabama), une institution locale qui a fonctionné de 1919 à la fin des années 80 - Les pilotes étaient logés à Birmingham, la base de Tuscaloosa se trouvait à 75 km de là - Carte postale Jean Humbert collection Albin Denis.

La Basic Training :

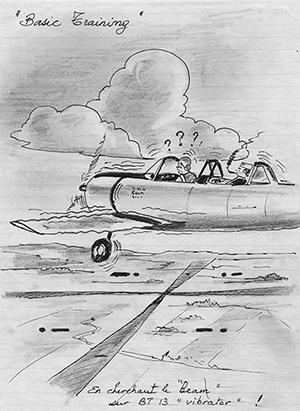

Vient ensuite le "Basic Training" située sur la base de Gunther Field à Montgomery, à une centaine de kilomètres de Tuscalosa. Elle se faisait sur Consolidated Vultee BT 13 "Valiant", qui vibrait tellement à tous les régimes, qu'on l'appelait BT 13 "Vibrator". Il était doté d'un train fixe, une aile basse, un moteur de 600 cv et un cockpit fermé avec tous les instruments. C'était l'outil de travail pour les fastidieuses séances de vol aux instruments et de navigation.

Jean Humbert aux commandes d'un BT-13 pendant la phase de Basic Training sur la base de Gunther Field à Montgomery pendant l'été 1944 - Dessin d'époque de Jean Humbert - Collection Albin Denis.

L'Avanced Training :

La dernière étape avant la "graduation", c'est à dire avant l'obtention du brevet de pilote militaire. Elle s'effectuait sur la base de Craig Field-Selma (Alabama). L'avion utilisé est le North American AT-6 à moteur de 450 cv, acrobatique, bien équipé et armé de deux mitrailleuses. Sur place, ils enchainent les vols en formation, la voltige, les vols de navigation de nuit en solo, seul à bord.

AT-6 utilisé sur le terrain de Craig Field (Alabama) - Cet exemplaire, dépourvu de grands numéros et de serial ressemble plus à un chasseur du début de la 2ème guerre mondiale - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Carte postale de la zone vie du terrain d'aviation de Craig Field où les élèves pilotes français effectuait leur dernière étape de formation avant la "graduation", c'est à dire l'obtention de leur brevet de pilote militaire - Carte postale Jean Humbert collection Albin Denis.

"Graduation" réussie :

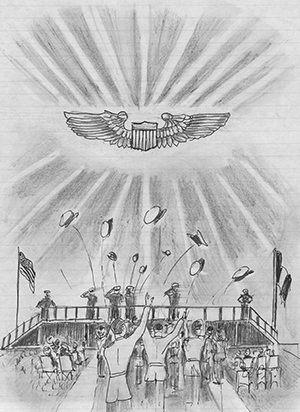

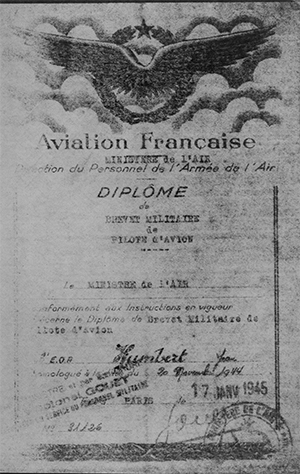

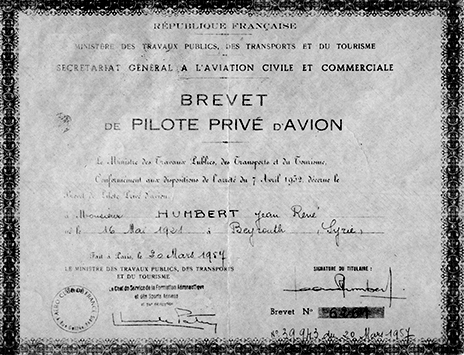

Jean est qualifié à la suite de cette formation après avoir effectué 70 heures de vol sur T-6 et reçoit ses ailes d'argent au sein de la promotion 44 J. Le 20 novembre 1944, il reçoit le diplôme de brevet militaire de pilote d'avion n° 31.126. Il est alors EOA.

Insigne de pilote de l'USAAF (US Army Air Force) - Jean Humbert a reçu le sien, le 20 novembre 1944 - Son brevet de pilote militaire porte le 31.126 - Photos droits réservés.

L'EOA Jean Humbert a dessiné la cérémonie de remise des insignes et brevets de pilote militaire au sein de la promotion 44 J, le 20 novembre 1944 - Il a reçu le diplôme de brevet militaire de pilote d'avion n° 31.126 - Collection Albin Denis.

L'EOA Jean Humbert a reçu le diplôme de brevet militaire de pilote d'avion n° 31.126, le 20 novembre 1944 - Collection Albin Denis.

Liste des pilotes brevetés à Craig Field :

Liste, par ordre alphabétique, des pilotes brevetés sur avion monomoteur sur le terrain de Craig Field, le 20 novembre 1944 : Pierre Baron (P-47) - Daniel Beaume - Pierre Briffe - Louis Campocasso (P-47) - Jean Carrier (P-47) - Jean Chabot (P-47) - Emile Elineau (P-47) - Henri Ferrando (P-47) - Pierre Ferrando (P-47) - Jean Forestier - Robert Georges (P-47) - Jacques Grangette - Gilbert Hardouin (P-47) - Jean Humbert (P-47) - Louis Julienne - Louis Lacomme (P-47) - Jacques Languillaume - Yvan Le Gal - Charles Mesnard (P-47) - Marcel Mougenot (P-47) - Julien Ogier - Marcel Oules - René Palluau - Roger Parodi - Louis Pujol - Eugène Quenard - Jean Quinel (P-47) - Charles Raulin (P-47) - Pierre Roussille (P-47) - Maurice Saint-Cricq (P-47) - René Saint Hilaire - Jean-Jacques Servan-Schreiber (P-47) - Maurice Thion (P-47) - Bernard Trinquet.

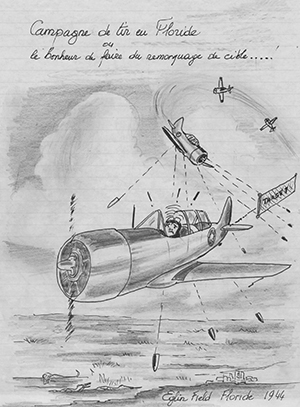

Stage de tir à Eglin :

En décembre 1944, il effectue un stage de Gunnery à l'école de tir en vol sur des cibles tractées, puis au sol sur le terrain d'Eglin Field. La moindre erreur de pilotage et des résultats inférieurs aux normes de tir sont éliminatoires. L'avion utilisé pendant cette phase était le North American AT- D "Texan"

Dessin de Jean Humbert réalisé pendant son stage de tir sur le terrain d'Eglin Field en décembre 1944 - Malgré la longueur du câble qui reliait la cible à l'avion tracteur, celui-ci était parfois mitraillé par les jeunes pilotes - Un métier à hauts risques, car se faire descendre par un Allemand ou un Italien en combat aérien, c'était la guerre mais se faire abattre par un de ses camarades, c'était une absurdité totale - Collection Albin Denis.

North American AT-6 D serial 41.32279 codé E 279 affecté au terrain d'Eglin Field en décembre 1944 - Ces avions servaient à l'entrainement au vol en formation et surtout aux tirs sur cible remorquée et au sol - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

North American AT-6 D serial 41.32279 codé E 279 affecté au terrain d'Eglin Field en décembre 1944 - Les pilotes rassemblent sur leur chef de patrouille - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Rassemblement sur l'avion du chef du dispositif des North American AT-6 D de la patrouille pendant le stage de tir à partir d'Eglin Field en décembre 1944 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Vol en échelon refusé des North American AT-6 D "Texan" du terrain d'Eglin Field en décembre 1944 - Successivement, ils vont bientôt entamer leur passe de tir - Les Français ont serré les fesses pendant cette période car de nombreux entrainements se faisait au dessus des Everglades qui pulullaient d'Alligators - Heureusement, aucun incident ou accident de vol n'a été signalé pendant cette période - Photo Jean Humbert Collection Albin Denis.

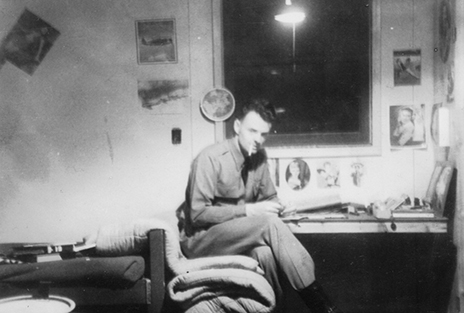

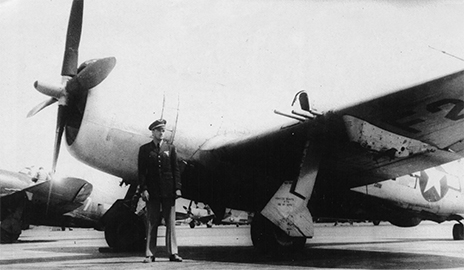

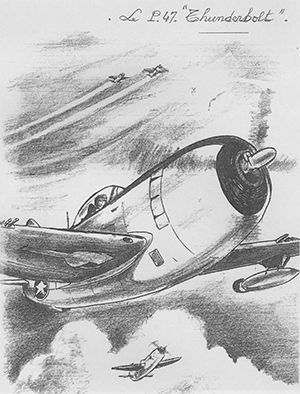

Operational Training Unit :

De janvier à mars 1945 , il passe au perfectionnement chasse à l'OTU (operational Training Unit) à Oscada (Michigan). En mars 1945, un incendie très important menace les installations de la Base. L'OTU déménage sur le terrain de Selfridge Field (Detroit). Au sein de l'OTU, les pilotes brevetés volent sur les avions de première ligne, en particulier une dizaine d'heures du Curtiss P-40 "Tomahawk", puis effectuent un stage de dix semaines sur Républic P-47 Thunderbolt sur lequel ils effectueront un total de 90 heures de vol. Ils sont maintenant prêts pour l'envoi sur le théâtre d'opérations. Heureusement pour eux, la guerre est bientôt terminée en Europe. Les Allemands capitulent le 8 mai 1945. Jean n'aura pas l'occasion de faire ses preuves pendant ce conflit, mais ce n'est que partie remise, il le fera pendant la guerre d'Indochine qui arrivera vite.

L'EOA Jean Humbert dans sa chambre sur le terrain d'aviation d'Oscoda (Michigan) - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Au sein de l'OTU d'Oscada (Michigan), l'EOA Jean Humbert a d'abord volé une dizaine d'heures sur Curtiss P-40 "Tomahawk" puis a enchainé par un stage de dix semaines sur Républic P-47 Thunderbolt - Photo droits réservés.

L'EOA Jean Humbert a effectué un stage de perfectionnement chasse à l'OTU (operational Training Unit) à Oscada (Michigan) et Selfridge Field) au début de l'année 1945 - Il pose devant un des nombreux P-47D en service à l'OTU - Il porte la tenue modèle 1945 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

L'EOA Jean Humbert a photographié son camarade Pierre Briffe devant les P-47D de l'OTU d'Oscada (Michigan) - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Un autre EOA français, malheureusement non identifié, s'apprête à décoller avec l'un des P-47D appartenant à l'OTU d'Oscada (Michigan) - Le serial de l'appareil est rappelé en gros chiffres sur le bord d'attaque de l'aile inférieure gauche - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Après le P-40, Jean a enchainé sur un stage de dix semaines sur P-47 Thunderbolt - Il fallait bien cela car la bête n'était pas facile à maitriser - Après ce stage, les pilotes étaient aptes à être envoyés sur le théatre d'opérations - Dessin Jean Humbert d'époque Collection Albin Denis.

Plus rare chez Jean Humbert, une peinture représentant son avion de l'époque, le Républic P-47D Thunderbolt - Rentré en France en 1946, il n'aura pas l'occasion de participer aux derniers combats de la bataille d'Allemagne en 1945 - Peinture Jean Humbert Collection Albin Denis.

Baraquements des français sur la base de Selfridge Field - A premier rang, de gauche à droite, la Dodge de Humbert et la voiture de Bernard - Photo Jean Humbert collection Albin Denis

Groupe de chasse 1/4 "Navarre" :

Il est affecté à la 2ème escadrille du groupe de chasse 1/4 "Navarre en juin 1946. Le GC 1/4 est déployé à Trêves depuis le 6 septembre 1945 puis à Friedrichshafen, le 15 octobre 1945.

Ville de Trêves vue de la villa Reverchon, où étaient logés les pilotes - Au premier plan, le pont détruit pendant la seconde guerre mondiale - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Panorama de la ville de Trêves pris de la villa Reverchon, où étaient logés les pilotes français - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Déménagement sur Friedrichshafen :

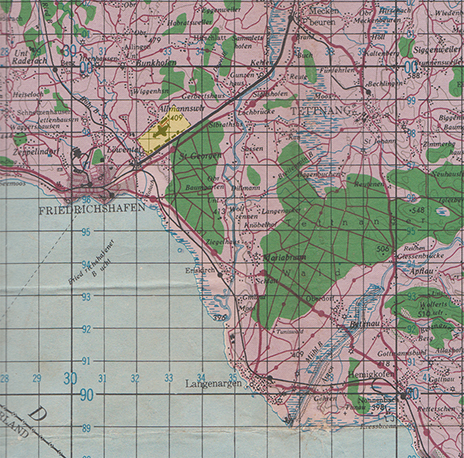

Le 15 octobre 1945, le groupe 1/4 "Navarre" déménage pour le terrain de Friedrichshafen, au Nord de la ville, qui est en bordure du lac de Constance.

Carte de la région de Friedrichshafen sur le lac de Constance dans le Land du bade-Wurtenberg ayant appartenu au Slt Jean Humbert - Le terrain d'aviation, où était stationné le GC 1/4 "Navarre", est marqué en jaune - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Collection Albin Denis.

Maison située au 11, Zeppelinstrasse à Friedrichshafen qu'occupait Jean Humbert chez l'habitant - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

La mécanique a de plus en plus de mal à assurer la disponibilité par manque de pièces détachées. Il devient nécessaire de compléter les stocks. Comme les rechanges n'arrivent plus, le Cne Goupy cherche tous les moments disponibles pour remédier à cet état de fait. Le Ltt Humbert, qui arrive de deux ans de formation aux USA et qui parle couramment américain, est choisi pour aller prospecter dans la zone américaine. De plus, et ça va l'aider, il porte toujours son uniforme US de type 45. L'idée est d'échanger les pièces manquantes contre du Cognac. Un P-47D est spécialement équipé d'un bidon ventral trafiqué pour le transport de l'alcool. Le nez du réservoir a été aménagé pour s'ouvrir. La seule consigne de vol avec cet avion est l'interdiction de se poser sur le ventre, on comprend pourquoi ! Une fois, le stock de spiritueux constitué, le Ltt Humbert accompagné de l'Adj Marchand se met à la recherche des dynamos, régulateur d'hélice et autres appareillages vitaux pour les appareils. Il faut dire qu'à cette époque bénie, les pilotes pouvaient voler sans plan de vol, se poser n'importe où et se ravitailler sans question, ni problème. C'étaient les années où chacun partait en week-end avec son P-47.

Insigne de la 3ème escadre de chasse valable de 1945 à 1949 - Photos droits réservés.

P-47D codé 3U + A baptisé "Ltt Belleville" affecté au Cdt Claude Goupy, commandant du GC 1/4 "Navarre" sur le terrain de Trêves (Allemagne) entre le 6 septembre et le 15 octobre 1946 - Il porte 6 rangées de marques de missions - Ce n'est pas cet avion qui partira à la mission "Hirondelle" - Je cherche une photo plus nette de cet avion pour déterminer le nombre de missions qu'il a effectué - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Personnels pilotes et mécaniciens de la 2ème escadrille du GC 1/4 "Navarre" - Parmi eux, au second rang : Humbert, Fricker, Marmet, Lhoste, Marchand, Labrune, Allain, Gardeur et au premier rang : Chevalier, Lasnier, Girard, Petit E., Jacquin - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Le Col Humbert se souvient d'une mission particulièrement riche en rebondissements : "Au cours d'une tournée effectuée en zone US et française, avec le Piper-Cub de l'escadre (toujours à la recherche de pièces), je suis arrivé un soir du coté de Nuremberg, étant presque à court d'essence. Je vois un beau petit terrain ... Bizarre, il y a des gros cailloux placés sur la piste, mais je n'ai pas le choix et un Cub se pose comme une libellule. Mais à peine posé, je vois arriver plusieurs Jeeps de MPS, l'arme au poing qui entourent l'avion. Grâce à mon uniforme 45 et à ma parfaite connaissance de l'Américain, j'obtiens de voir l'officier commandant pour lui expliquer mon cas. Je m'étais posé dans un camp d'internement pour prisonniers SS et autres, en préparation pour le procès de Nuremberg. Ils avaient cru, un moment, à une tentative d'évasion.... J'ai pu rejoindre une base un peu plus loin où était stationné un groupe de chasseurs à réaction P 80 Shooting Star.

Sur une autre base, à Augsburg, le commandant me dit '' Je n'ai pas de pièces de P-47 mais si vous voulez des avions allemands, je vous en donne. Vous voyez ces avions, devant ce vieux hangar ? J'ai ordre de les détruire dans 48 heures. Si vous voulez, prenez en et emmenez les''. Bonne affaire. Avec le staff-sergent mécano, on choisit un Arado 91 d'entraînement à la chasse et un petit Bucker 181 de liaison. Sur l'Arado, beaucoup d'instruments manquaient, il n'y avait plus d'horizon, ni d'altimètre mais un badin, une bulle et le moteur qui tourne bien. Heureusement car le lendemain, on est fin décembre, il fait -24°. Pour mettre le moteur en route, un Argus en ligne à refroidissement par air, il faut chauffer les cylindres à la lampe à souder ! Mais l'avion vole idéalement bien, un vrai petit chasseur ! Et le temps est beau. Je vais me poser à Stuttgart où j'avais ma chambre au BOQ (Bachelor's Officer Quarters pour quartier des officiers célibataires). J'ai un beau petit succès.... Un avion allemand qui se pose avec la croix gammée et tout, ça se remarque.

Après quelques jours d'un temps exécrable et désirant rentrer à Trèves, je commets l'erreur de ne pas faire chauffer suffisamment le moteur. Décollage " à la chasseur ", je fais toute la piste en rase-mottes et une grande chandelle à 60° au-dessus des toits de Stuttgart. A cet instant, l'extinction ! Le moteur s'arrête net, l'hélice en croix. Pas question de se poser tout droit... sur les toits. Aussi profitant du peu d'altitude gagnée par ma chandelle, je vire demi-tour vers le terrain, où je me pose plein travers dans l'herbe... Comme il n'y a pas de freins, je roule tout le terrain, je laisse le train dans un fossé et termine dans un monceau d'avions détruits. Sans aucun bobo et comme me dit le MP arrivé en trombe avec sa Jeep : "Au poil, il n'y qu'à laisser l'avion là où il est placé."

Rebelote, je vais chercher le Bucker et je rejoins Trèves sans problème en naviguant à 100 mètres d'altitude suivant les routes et les voies de chemin de fer. Quand je me suis posé, le commandant en second de l'escadre, le Cdt Thollon était là et me dit "C'est bien Humbert, allez donc garer l'avion au parking de l'escadre." Et on ne l'a plus jamais revu " ".

Une autre mission lui laissera encore plus de regrets : "Un grand terrain que je découvre (toujours en prospection avec le Piper) couvert de P-47D.... des centaines tous neufs ! Je me pose et discute avec le commandant du camp ou son représentant, un adjudant pas commode. Ils doivent être détruits le surlendemain : un bulldozer va sectionner tous les arrières de fuselage. Mais pas question de me donner des pièces. Rien à faire. Si ce n'est pas malheureux".

Carte de la région du lac de Constance ayant appartenu au Slt Jean Humbert - Friedrichshafen, la ville où était stationné le groupe 1/4 "Navarre" est marqué en jaune - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Collection Albin Denis.

Le 31 janvier 1946, les 24 P-47D du groupe partent pour Oran, la mécanique suit en B-26 Marauder. Le gros du 1/4 arrivera le 2 février et effectuera un ensemble d'exercices qui prendra 2 mois. Le 21 mars, retour du groupe en Allemagne. C'est un total de sept B-26 Marauder qui transportent la mécanique et les pièces détachées, les 21 et 25 mars.

Entrainement sur les vols à longue durée :

Le 23 août, en prévision d'un déplacement en Afrique, le Cne Fabry et le Sgc Duffart réalisent un test de consommation et volent 5 h 40 avec bidons. A partir de cette date, les pilotes vont s'entraîner aux vols de longue durée (7 à 8 heures) pendant les stages d'Air Sea Rescue à Salon-de-Provence avec des avions équipés d'un bidon ventral et deux d'ailes. Les vols de 5 à 6 heures deviennent vite une habitude. Pour réduire la consommation, les moteurs tournent au plein grand pas et régime d'admission réduit et en auto-pauvre. Une surmultipliée en quelque sorte. Mais le moteur fatigue vite et demande plus d'huile. La mécanique toujours sur le pied d'œuvre planche sur le problème.

Parking du groupe de chasse 1/4 "Navarre" pendant la préparation à la mission "Hirondelle" dans le cadre de l'Union française - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Le Slt Jean Humbert, en tenue de vol, pose humoristiquement devant le P-47D du chef du GC 1/4 "Navarre" avant de partir pour une mission de calcul de consommation, en préparatif de la mission "Hirondelle - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

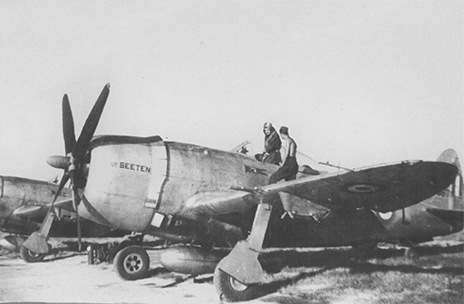

Le Slt Jean Humbert rentre d'un vol d'essai de consommation de 5 heures sur la base de Salon-de-Provence en 1946 - Il s'agissait de missions en préparation à l'opération "Hirondelle", qui aura lieu en Afrique, et pendant laquelle les avions couvriront de grandes distances entre chaque étape - Ce P-47D codé 3U + L a été baptisé "Sgt Seeten" en hommage au pilote Michel Seeten qui a été tué par les Fascistes italiens à Carpi (Italie), le 21 décembre 1944 - Cet avion sera perdu avec le Ltt Jean Chappuis, le 7 mars 1947 - Au cours d'une démonstration de bombardement à Thiès, avec des paquetages de bombes françaises de 50 kg type DT n° 2, un des paquetages ne se décroche pas au moment voulu et percute son avion porteur, provoquant sa chute - Le Ltt Chappuis évacue en parachute mais celui-ci ne s'ouvre pas, il est tué sur le coup - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Insigne du groupe de chasse 1/4 "Navarre", puis du groupe de chasse 1/3 "Navarre" valable pour la période de 1946 à 1949 - Fabrication A. Augis Lyon en aluminium peint - Fixation par une épingle - Photos droits réservés.

Composition du Groupe 1/4, le 1er juillet 1946 :

* Etat-major : Cne Claude Goupy (cdmt du groupe), Cne Jacques Fabry (cdmt en second), Cne Vauchy (chef des services), Slt André Paris (opérations), Adj Charles Rocher (secrétaire du PC).

* 1ére Escadrille : Ltt Jean Pierre Chappuis (Cdmt la 1ére), Ltt Claude Bourdereau, Slt Léon Boursier, Slt Jean Humbert, Asp Roger Desplanques, Sgt Jacques Allain, Sgt Robert Claireaux, Sgt Alfred Paravy, Sgt Ferdinand Bouchard, Sgt Georges Bourreau, Sgc Friderich.

* 2éme Escadrille : Cne Alfred Segura (Cdt La 2éme), Cne Jean Chanet, Ltt Gilles Collin, Slt Maurice Thion, Asp Jacques Ménard, Sgc Joseph Marchand, Sgc Roger Duffort, Sgt Yves Quimper, Sgt Jean Lales, Sgt Joseph Raquin, Sgt Sainte-Marie, Sgt Fassel.

Mission "Union française" :

Le Groupe 1/4 doit effectuer une mission dans le cadre de l'Union française. Elle consiste à intervenir le plus rapidement possible dans les possessions françaises outre-mer et à renforcer les forces aériennes de terrain. Le "Navarre", pour cette nouvelle mission, va prendre en compte trente P-47D qui seront réservés à ce déplacement. Lors de cette migration sur les terres africaines, les avions appartenant au 1/4 restent à Trêves. Il faut tout de même préciser que la loi prêt bail, qui a permis la livraison des P-47D, interdit l'emploi du matériel américain en dehors de l'Europe. Cette obligation va empêcher l'utilisation des P-47D livrés par les Américains en Indochine. La France sera alors dans le nécessité d'acheter des avions aux anglais et ce seront des Spitfire. Nous en reparlerons plus loin.

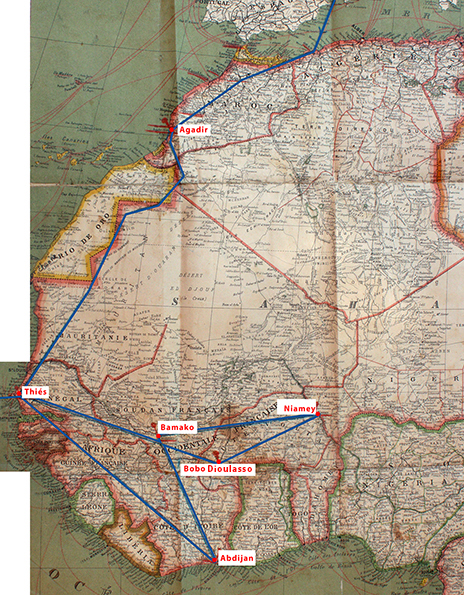

Dès l'automne 1946, le gouvernement français décide du principe de manœuvres aériennes de souveraineté en Afrique française. Elles devront comporter des tirs et des bombardements réels ou fictifs, le cas échéant en coopération avec des troupes au sol. Le nom de code de ces manœuvres sera "l'opération Hirondelle". Les unités engagées sont douze P-47D du GC 1/4 "Navarre", trois P-51 Mustang du GR 1/33 et quatre Martin B-26 Marauder de la 11ème EB.

En février-mars 1947, l'opération Hirondelle est lancée.

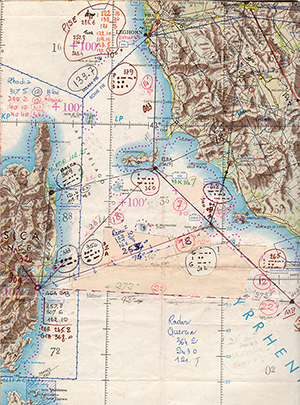

Automonie maximale de 2500 kms :

Auparavant, le 25 novembre 1946, des tests d'endurance ont été exécutés sous la direction du Cne Vauchy. Ils ont permis de calculer très exactement le rayon d'action maximal des avions équipés avec trois réservoirs supplémentaires, soit un ventral de 150 gallons US et deux d'ailes de 110 gallons US. A une altitude de 10.000 pieds et une vitesse de 360 km/h, ils arrivent à une distance franchissable de 2500 km. Toutes les étapes prévues au programme pourront être couvertes avec une marge de sécurité d'une heure de vol.

Carte ayant appartenu au Slt Jean Humbert alors qu'il était stationné à Friedrichshafen avec le groupe de chasse 1/4 "Navarre" entre 1946 et 1948 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Collection Albin Denis.

Départ d'un P-47D de la 2ème escadrille du GC 1/4 "Navarre" pour un test en vol, préliminaire à la mission Hirondelle dans le cadre de l'Union Française - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les P-47D Thunderbolt, livrés spécialement pour participer à la mission "Hirondelle", sont passés au crible par les mécaniciens du groupe - En plus de la préparation aux vols de longue durée (7 heures maximum), les avions recoivent des couleurs distinctives qui sont peintes sur les volets du capot moteur, jaune pour la 1ère escadrille, rouge pour la 2ème escadrille et bleu pour les avions état-major - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Point fixe d'un des P-47D Thunderbolt, livrés spécialement pour participer à la mission "Hirondelle" - Remarquez les volets de capot moteur peints en rouge, marque de la 2ème escadrille - Comme il était de traditions au GC I/4, puis au GC 1/4 "Navarre", le nom d'un pilote disparu est peint sur le capot moteur - Le Sgt Heurtaux, un pilote de la deux, s'est tué dans la région d'Arbois, le 2 février 1946 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Départ pour l'Afrique :

Après de très nombreux contrordres et fausses nouvelles, le GC 1/4 part enfin en Afrique. Fin février, le personnel touche les paquetages coloniaux et les rations désertiques. Le 3 mars 1947, 17 P-47D équipés en 3 bidons décollent de Coblence via Trêves pour Marignane. La piste de Coblence a été choisie en raison de sa longue piste plus favorable au décollage des P-47D en pleine charge. Les pilotes du groupe sont entre autres : le Cne Goupy cdt de groupe, Cne Ségura cdt en second, Cne Lacolle cdt la une, Ltt Collin cdt la deux, Cne Vauchy, Ltt Paris, Ltt Humbert, Adj Marchand, Sgc Paravy, Sgc Duffort, Sgc Sainte-Marie. Les mécanos suivent dans les B-26. Ils retrouvent sur place trois Mustang du GR 1/33 "Savoie" qui assureront la couverture photo de la mission.

Rassemblement des 17 P-47D du GC 1/4 "Navarre", trois F-6D Mustang du GR 1/33 "Savoie et quatre B-26 Marauder pour les mécaniciens sur le terrain d'aviation de Marignane, le 3 mars 1947 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Dernier briefing du chef des opération, le Slt André Paris, avant décollage du terrain de Marignane sur la queue du P-47D serial 44.33635, le 3 mars 1947 - Les terrains de desserrement ont été étudiés avec attention - De gauche à droite : Slt Jean Humbert, Slt Léon Boursier, Sgt Joseph Marchand, Sgt Alfred Paravy, Sgc Robert Duffort, Slt André Paris - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Carte montrant toutes les étapes de la mission "Hirondelle" ainsi que les terrains de déroutement - Carte ayant appartenu au Slt Jean Humbert - Collection Albin Denis.

Le 4 mars, les avions partent pour Agadir, première étape du périple africain. Ils couvrent la distance en 7 heures. C'est bien long pour les pilotes qui sont séparés de 50 ou 100 mètres, sanglés dans leur cabine avec pas beaucoup de place pour remuer... et le tuyau "pipi" pas commode à utiliser. Et en plus, il ne fait pas chaud là-haut !

Départ du terrain d'Agadir des P-47D du GC 1/4 "Navarre, le 6 mars 1947 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Rassemblement en bout de la piste, avant décollage, d'Agadir des P-47D du GC 1/4 "Navarre, le 6 mars 1947 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Pannes avions :

Un des B-26 y fait un atterrissage forcé sans gravité et le P-47D (codé 3U + P) piloté par le Ltt Humbert, victime d'ennui de roulette de queue, se pose et sort de la piste. La roulette non bloquée dans l'axe pendant l'atterrissage, fait dévier le P-47D qui termine sa course en cheval de bois. Heureusement, l'incident est arrivé en fin de piste et à faible vitesse. Le "3U + P", train faussé, restera sur place en attendant les réparations en compagnie du "3U + T" du Sgc Duffort lui aussi en panne.

L'arrivée à Thiés :

Le 6, arrivée à Thiés après une escale à Dakar, les plus anciens du groupe retrouvent ces deux terrains avec nostalgie. Sitôt arrivé, le travail commence d'arrache-pied pour les mécaniciens qui tombent les bidons d'ailes et de fuselage et travaillent toute la nuit pour préparer les avions et réparer les quelques ennuis qui sont apparus pendant le voyage aller.

Sur le terrain de Thiès, les mécaniciens locaux sont en charge du nettoyage des P-47D qui étaient très exposés à la poussière dans cette partie du Sénégal - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les armuriers, aidés des aides-mécaniciens locaux, montent les paquetages de trois bombes françaises de 50 kg du type DT n° 2 avant la démontration de bombardement à Thiès - Ces bombes étaient fixées par trois par l'intermédiaire d'une ceinture métallique - Elles étaient amorcées par des fusées d'ogive RSA Mle 1928 et de culot Schneider-Remondy Mle 1938 - Chaque bombe contenait 19 kg d'explosif - C'est ce type de paquetage de bombe qui causa la mort du Ltt Jean Chappuis - Le 7 mars, un exercice de bombardement réel en piqué, en coopération avec l'Armée de terre, est organisé. Cette démonstration s'effectue avec des paquetages de 3 bombes de 50 kg françaises (un paquetage de trois sous chaque aile). Les conditions climatiques ne sont pas bonnes, un vent fort balaye la zone du champ de tir et les pilotes n'ont jamais utilisé ce type d'armement. Après la dernière passe de tir, le P-47D (codé "3U + L" serial 687) du Ltt Chappuis monte en chandelle. Le pilote annonce qu'il vient d'avoir ses commandes coupées. Le paquetage de l'aile droite ne s'est pas détaché et est parti à la ressource du straffing qui suivait le bombardement. L'avion est complètement désemparé et se met en piqué après une vrille. Le Ltt Chappuis saute mais son parachute ne s'ouvre pas. Il s'écrase au sol à quelques mètres de son avion qui percute à la verticale. Il a été tué sur le coup - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Ravitaillement en carburant sur le terrain d'aviation de Thiès sur le P-47D codé "D" de la 1ère escadrille du GC 1/4 "Navarre" - Pour cette mission de prestige, les volets des capots moteur des avions de chaque escadrille ont reçu des couleurs distinctives, à savoir jaune pour la 1ère, rouge pour la 2ème et bleu pour l'avion d'état-major - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Alignement des P-47D "Thunderbolt" du GC 1/4 "Navarre" sur le terrain d'aviation de Thiès (Afrique occidentale française / Sénégal de nos jours) - Ils ont été stationnés sur ce terrain du 6 au 11 mars 1947 - Au fond, on aperçoit deux des B-26 "Marauder" qui emmènent les mécaniciens - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

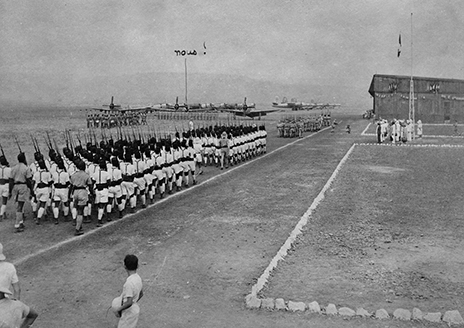

Cérémonie des couleurs sur le terrain d'aviation de Thiés entre le 6 et le 11 mars 1947 - Au fond de l'image, on aperçoit les pilotes, les mécaniciens, les aides de piste du Gc 1/4 "Navarre" - La section qui rend les armes appartient aux tirailleurs sénégalais - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

|

Défilé des troupes présentes sur le terrain d'aviation de Thiés entre le 6 et le 11 mars 1947 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Mort du Ltt Chappuis :

Le 7 mars, un exercice de bombardement réel en piqué, en coopération avec l'Armée de terre, est organisé. Cette démonstration s'effectue avec des paquetages de 3 bombes de 50 kg françaises (un paquetage de trois sous chaque aile). Les conditions climatiques ne sont pas bonnes, un vent fort balaye la zone du champ de tir et les pilotes n'ont pas l'habitude de cet armement. Après la dernière passe de tir, le P-47D (codé "3U + L" serial 687) du Ltt Chappuis monte en chandelle. Le pilote annonce qu'il vient d'avoir ses commandes coupées. Le paquetage de l'aile droite ne s'est pas détaché et est parti à la ressource du straffing qui suivait le bombardement. L'avion est complètement désemparé et se met en piqué après une vrille. Le Ltt Chappuis saute mais son parachute ne s'ouvre pas. Il s'écrase au sol à quelques mètres de son avion qui percute à la verticale. Le 9, exercice de tir en piqué au nord de St-Louis du Sénégal.

Ltt Jean Chappuis, commandant de la 1ère escadrille. Trouve la mort à Thiès au cours d'une démonstration de bombardement, le 7 mars 1947. Photo collection Albin Denis source Col Jean Humbert que je remercie pour son aide.

Départ pour Bamako :

Le 11 mars, nouveau déplacement vers Bamako (Soudan français / Mali de nos jours) où plusieurs tirs d'exercice seront effectués. Il y a eu séparation des deux escadrilles, les huit avions de la "Une" partent pour Thiés-Tabacounda-Kayes-Bamako tandis que les sept autres de la "Deux" prennent la direction de Thiés - Djoinbel - Tambacounda - Bamako - Bobo Dioulasso (Haute-Volta / Côte d'Ivoire). Le 12, une seconde démonstration avec tirs réels est réalisée.

Le Douglas C 54 Skymaster (version militaire du DC-4) serial 44.99148 qui a amené le ministre de l'Air André Maroselli à Bamako (Soudan français / Mali de nos jours), le 11 mars 1947 - Cet avion a été offert par le président américain Truman au général de Gaulle - Il appartenait alors au GLAM - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Au centre, en costume civil, le ministre de l'Air Jacques Maroselli passe en revue les forces aériennes présentes sur le terrain de Bamako, le 11 mars 1947 - Maroselli a été en poste du 22 janvier au 22 octobre 1947 dans la gouvernement de Paul Ramadier - Il a été cité sept fois pendant la Grande Guerre - En 1939, il était sénateur et lieutenant-colonel de réserve - Il a été le premier sénateur à rejoindre de Gaulle à Londres - Sur cette photo, on peut voir les pilotes du GC 1/4 "Navarre" alignés : Thollon, Allain, Bourreau, Friderich, puis Collin, Humbert, Ste-Marie, Duffort - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Le ministre de l'Air Jacques Maroselli félicite des pilotes de l'escadron de chasse 1/4 "Navarre" : Thollon, Goupy, Segura sur le terrain de Bamako, le 11 mars 1947 - Le ministre a été en poste du 22 janvier au 22 octobre 1947, puis au sein de cinq gouvernements secrétaire d'état aux forces armées du 24 novembre 1947 au 11 août 1951 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Défilé des troupes, contituées en majorité de tirailleurs sénégalais, lors de la visite du ministre de l'Air Jacques Maroselli sur le terrain d'aviation de Bamako (Soudan français / Mali de nos jours) - Le détachement du GC 1/4 "Navarre", visible au centre de l'image, est au garde à vous en attendant le passage des autorités - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

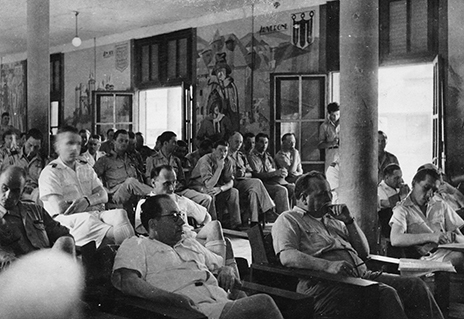

Briefing du ministre de l'air Jacques Maroselli sur la base aérienne de Bamako, le 11 mars 1947 - Le ministre est au premier plan, au centre - Derrière, les pilotes et chefs mécaniciens du GC 1/4 "Navarre" : Cne Ségura, Cdt Goupy, Cne Lacolle, Léon, Bourdereau, Schmiderer, Allain, René - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Le même briefing pris du fond de la salle - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Passe de tir réelle effectuée par les P-47D du GC 1/4 "Navarre" sur le champ de tir de Kati (Soudan français / Mali de nos jours), le 12 mars 1947 - A gauche, sur le Bren Carrier n° 562727, les Cne Vauchy et Lacolle, organisent les passages des avions et commentent le travail aérien aux autorités et aux militaires présents - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les capitaines Vauchy et Lacolle du GC 1/4 "Navarre" coordonnaient les mouvements aériens en bordure du champ de tir de Kati (Soudan français/ Mali), le 12 mars 1947 - Ils sont à bord du Bren Carrier n° 562727, une chenillette d'infanterie, d'origine britannique, capable de tracter un canon antichar - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Discours en public du ministre de l'Air Jacques Maroselli à Bamako (Soudan Français / mali de nos jours), le 13 ou le 14 mars 1947 - A gauche, le monument aux morts en hommage aux soldats africains tombés pour la France pendant la Grande Guerre - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Nettoyage de la structure externe du P-47D baptisé "Asp Decagny" par un aide-mécanicien local lors du séjour sur le terrain de Bobo Dioulasso (Haute-Volta / Côte d'Ivoire) à la fin mars 1947 - Le 29 octobre 1944, pendant un bombardement dans la région de Cernay (Haut-Rhin), le P-47D-25 serial 42.26517, piloté par l'Aspirant Jean Claude Decagny, est touché par un obus de Flak pendant son piqué - Le pilote ne peut redresser son avion qui s'écrase en explosant au sol sur le territoire de la commune de Wittelsheim (Haut-Rhin) - Ce jeune pilote de 25 ans effectuait sa 2ème mission de guerre - Il était né dans le 3ème arrondissement de Paris, le 6 août 1919 - Au GC 1/4, puis au GC 1/4 "Navarre", la tradition a toujours été d'honorer les morts, soit par rappelant leur nom ou leur souvenir par une bande de deuil, peinte à la base de la dérive verticale - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

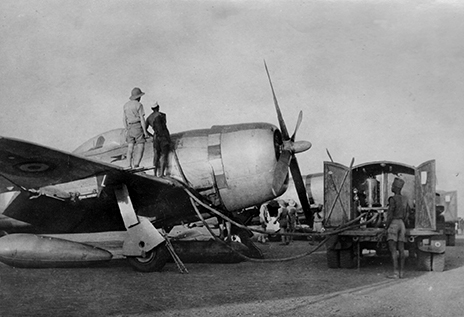

Entretien du moteur Pratt & Whitney T-2800 -59 d'un P-47D-30 du GC 1/4 "Navarre" sur le terrain de Bobo Dioulasso (Haute-Volta / Côte d'Ivoire de nos jours) à la fin mars 1947 - Ce moteur, très robuste, a fait ses preuves pendant la 2ème guerre mondiale, ramenant son pilote avec des cylindres tranchés nets par un obus de Flak - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

La remontée vers la France :

Le 14, les avions décollent cette fois pour Bouaké et Dimboho, l'autre escadrille allant à Niamey et Abidjan. Le 1er avril, tout le dispositif du 1/4 se rassemble et commence son retour vers la métropole. Les étapes d'Agadir, Blida, Bône, la Sardaigne, Calvi, Marignane sont visitées. Tous les moyens furent bons pour ramener des souvenirs d'Afrique. D'abord dans les B-26, puis dans les P-47 eux-mêmes qui sont équipés d'un système maison dans le compartiment à munitions. Après avoir déposé une moustiquaire qui fera usage de sac, on déverse le café par sacs entiers. Une denrée rare rationnée en France qui va faire bien des heureux. Certains vont même tenter de remplir d'huile de table, le réservoir d'injection d'eau du moteur. Mais à l'arrivée, l'huile avait pris un goût de métal et était inconsommable. Toujours dans le bon vieux "Thud", le compartiment du turbo situé dans la partie arrière du fuselage va recevoir sa part d'objets en peaux de serpent, très prisés pour les portefeuilles et les souliers ultra-hauts à talons compensés des épouses ou de bibelots en bois d'ébène. Inutile de dire, que le retour se fera sans escale à Marignane, malgré les injonctions de la tour de contrôle. Les avions se posent à Trêves, hors de portée des douaniers trop sourcilleux.

Retour de la mission Hirondelle sur le parking du terrain de Trêves, le 1er avril 1947 - Le café, les peaux d'animaux diverses et variées ainsi que le bois d'ébène ont été récupérés vite fait - L'avion est le P-47D serial 44.33708 codé 3U + P appartenant à la 2ème escadrille (traditions de la SPA 153) - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Retour des P-47D de la mission Hirondelle sur le terrain d'aviation de Tr^ves, le 1er avril 1947 - Cette photo montre des avions de la 2ème escadrille (traditions de la SPA 153) - Le GC 1/4 reversera ces avions, à partir diu 3 avril et regagnera Friedrichshafen avec 15 P-47D, le 18 mai - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Reversement des P-47D de l'Union française :

Les avions "Union française" sont reversés à Trêves, à partir du 3 avril. Le groupe repart pour Friedrichshafen avec quinze P-47, le 18 mai. Quelques jours avant, la mécanique avait réinstallé le matériel. L'installation étant terminée pour le 21 mai 1947.

Le GC 1/4 devient le GC 1/3 "Navarre" :

Le 1er juillet 1947, le GC 1/4 "Navarre" devient le GC 1/3 "Navarre" suite à un changement de numérotation au sein des groupes de l'armée de l'Air. Après cette modification, la 3ème Escadre est maintenant composée des groupes 1/3 "Navarre" (ancien GC 1/4) et 2/3 "Champagne" (ancien GC 1/5).

Félicitations du Ministre de l'Air :

Les équipages, qui ont participé à la manœuvre "Hirondelle", font l'objet nominativement de l'ordre du jour émis par le Ministre de l'Air A. Maroselli sous la référence 1945 / EMAA / 3 Emp du 1er juillet 1947.

Alerte "Union française" :

Le début du mois d'août marque le début de l'alerte pour l'Union française, encore une fois des avions neufs arrivent au groupe. Les vols vont se succéder et particulièrement les essais de consommation. Un vol de 4 h 05 consécutives est effectué par 12 avions. Les 7 au 9 octobre, pendant des manœuvres en Rhénanie, les P-47 D du 1/3 se frottent pendant leurs missions aux P-51 Mustang. Ceux-ci sortent la plupart du temps victorieux, virant mieux que les Thunderbolt lourdement chargés.

Stage Spitfire à Oran-la-Sénia :

La 3éme escadre de chasse est chargée de prendre le relève la 4éme escadre de chasse en Indochine. Ne pouvant faire mouvement avec ses P-47 en raison de la loi prêt bail, le Groupe 1/3 effectue sa transformation sur Supermarine Spitfire Mark IX à Oran-la-Senia. C'est avec cet avion que le groupe effectuera ses missions en Asie du Sud-Est. Contrairement aux escadres précédentes, la "3" arrivera en deux parties distinctes, d'abord l'état-major du groupe et le groupe 1/3 "Navarre" suivis quelques mois après par le groupe 2/3 "Champagne".

Au départ de Mengen à destination d'Oran, le Cne Ségura, aux commandes du P-47D serial 44.33408 codé "3U + C" de la 1ère escadrille (traditions de la SPA 95) accompagne les pilotes pendant un moment, le 31 mai 1948 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Dernier vol sur P-47D :

Le 24 mai 1948, dernier vol sur P-47D au groupe 1/3, la fin d'une épopée glorieuse. Le 31, le groupe part pour Oran en Halifax où va commencer sa transformation.

Transformation sur Spitfire :

Du 31 mai au 27 juin 1948, les personnels navigant et mécanicien sont transformés sur Supermarine Spitfire Mark IX à Oran.

Supermarine Spitfire Mk IX de l'école d'aviation d'Oran en juin 1948 - Les pilotes et les mécaniciens du GC 1/3 "Navarre" ont été formés sur ce type d'avion du 31 mai au 27 juin 1948 - Quand il sera déployé en Indochine, le groupe volera sur le Mk IX - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Spitfire Mk IX de l'école d'Oran en juin 1948 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Spitfire Mk IX codé "A" de l'école d'Oran en juin 1948 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les Supermarine Spitfire Mk IX de l'école d'Oran portent tous une lettre identification sur la dérive verticale - Par rapport aux P-47D que les pilotes utilisaient normalement, le Spit était une Ferrari, rapide, maniable mais beaucoup plus fragile que le gros chasseur américain - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les différences entre le P-47D et le Spitfire Mk IX :

Il s'agit surtout de se familiariser aux différences du Spit par rapport au P-47. Les pilotes vont vite trouver un gros changement entre le lourd P-47 et le virevoltant Spitfire, qui par sa légèreté, sa grâce même, est le régal du pilote. Mais il est plus fragile et délicat. En particulier, en ce qui concerne le train d'atterrissage si étroit et le roulage au sol sans visibilité. Le Col Humbert se rappelle la découverte du cockpit de l'avion britannique : " En ce qui concerne la disposition des instruments dans le cockpit .... très british ! Il ne doit pas y avoir deux avions pareils. Que dire du compas placé par terre derrière le manche qui oblige à des contorsions, à moins de cabrer à mort pour enlever le manche du milieu !!! Quant au train d'atterrissage ! Cette idée de mettre la commande à droite. Au décollage, il faut lâcher la manette des gaz (il y a intérêt à bien la bloquer avant, sinon elle va revenir au ralenti, ce qui n'est pas recommandé au décollage), prendre le manche de la main gauche et actionner doucement la manivelle qui commande le train de la droite. En plus, il ne faut pas mouliner trop vite sinon çà bloque. Quant aux freins commandés par une manette sur le volant qui surplombe le manche (en deux parties), ils sont pneumatiques. Il faut simultanément pousser la palonnier à fond, actionner la manette et en même temps, croiser la commande en raison de la faible largueur du train."

Mais c'est le radiateur de liquide de refroidissement sous l'aile qui posera le plus de problèmes. Dès le roulage, le refroidissement du moteur a tendance à se manifester. Attention ! aux éclats de pierres, en mitraillage au sol et aux balles. C'est le moteur grillé d'assuré et l'atterrissage en campagne obligatoire.

Le Slt Jean Humbert, pilote du GC 1/3 "Navarre", photographié aux commandes d'un Spitfire IX pendant sa période de transformation sur Spitfire sur la base aérienne d'Oran entre le 31 mai et le 27 juin 1948 - Le Spitfire, dans lequel il pose, est un ancien avion du GC 2/7 Nice (ex Squadron 326 de la Royal air Force) - Cette unité détenait les traditions de la SPA 73 de la Grande Guerre - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Fin de stage Spitfire et reversement des P-47D :

Le stage se termine dés que les pilotes totalisent 10 heures sur l'avion. Dés le 2 juin, tous les pilotes sont lâchés sur Spit et le 26, l'ensemble du groupe, ayant terminé l'étude du Mark IX, rentre à Friedrichshafen. Le 2 juillet, reversement des P-47D à la CRT 403.

Groupe de chasse 1/3 "Navarre" :

Pendant que le GC 1/3 prépare son transfert en Asie, un échelon précurseur, composé du Ltt Paris, officier des opérations et du Ltt Robert, officier des transmissions, arrive à Hanoï, le 15 août 1948. Le train, qui emmène une partie de l'escadre et le 1/3, part le 29 août de la gare de Mengen (Allemagne) et n'arrivera que le 3 septembre à Marseille. Cette journée est entièrement consacré aux préparatifs d'embarquement sur le paquebot Pasteur qui partira le lendemain.

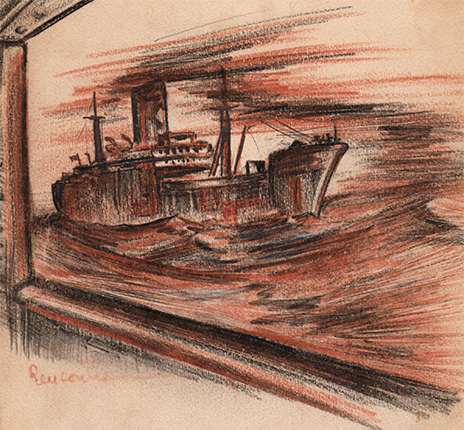

Jean Humbert a dessiné pendant son voyage entre Marseille et l'Indochine - Ce dessin représente le croisement du paquebot Pasteur, où il est passager, d'un cargo qui fait la route inverse - Dessin Jean Humbert appartenant à la collection Albin Denis.

Vue du canal de Suez (Egypte) prise par Jean Humbert au cours du voyage aller entre Marseille et Saïgon du 4 au 21 septembre 1948 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

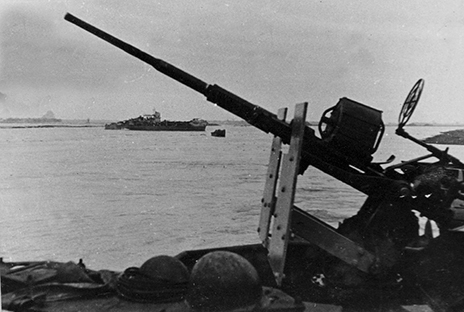

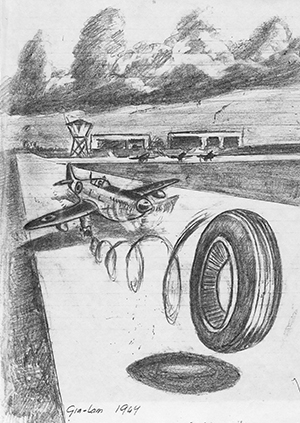

Le 1/3 quitte la bonne terre de France, le 4 septembre 1948. Après un long voyage, où se cotoient des centaines de militaires de toutes armes, le Pasteur jette l'ancre devant le Cap St-Jacques, le 21 septembre. L'état-major de l'escadre, à destination de Saïgon, embarque sur le cargo Docteur Roux. Le 22, le Pasteur appareille pour la Baie d'Along qu'il atteint le 24. Malgré les conditions météorologiques difficiles, tout le matériel du groupe est transbordé sur le cargo Docteur Calmette qui part pour Haiphong. Après bien des changements, le groupe 1/3, qui a pris place dans quatre AAC 1 Toucan (Junkers Ju 52 de fabrication française) arrive enfin sur le terrain de Hanoï- Gia-Lam. Ce terrain, est situé au nord du fleuve Rouge.

Port de Pho-Cac-Ba dans la baie d'Along - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

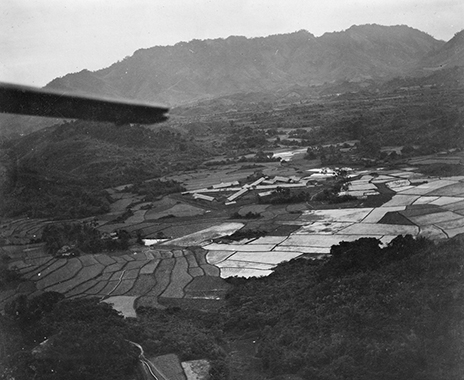

Terrain d'aviation de Gia-Lam, à l'Est d'Hanoï - Le groupe de chasse 1/3 "Navarre" l'occupera du 26 septembre 1948 au 1er novembre 1949 - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Tour de contrôle du terrain d'aviation de Gia-Lam - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les pilotes et mécaniciens optent vite pour un régime de travail adapté à la région et aux conditions climatiques. La journée de travail commencera alors très tôt pour se terminer vers 13 heures. Restera sur place une patrouille légère en 1ère alerte et à Hanoï, la 2éme alerte armée par deux pilotes.

Composition du groupe 1/3 à son arrivée en Indochine :

Cne Segura, commandant du Groupe.

Cne Dumoulin, chef opérations et renseignements.

1ére Escadrille - Pilotes : Cne Le Corre, commandant, Ltt Boursier, Ltt Bourdereau, Ltt Carrere-Clemenceau, Adj Valentin, Adj Friderich, Sgc Bouchard, Sgc Boureau, Sgc Mesplet, Sgt Callamand. Détachés du 2/4 pour trois mois: Ltt Antoine-Michard, Ltt Vidal.

2éme Escadrille - Pilotes : Ltt Collin, commandant, Ltt Paris chef opérations, Ltt Humbert, Ltt Binde, Ltt Villien, Adj Perrier, Sgc Valiquet, Sgt Lales, Sgt Baches, Sgt Lombard, Sgt Harment. Détachés du 2/4 pour trois mois : Ltt Barreau.

Le 26 septembre, douze Spitfire Mk IX à moteur Merlin 66 du GC 2/4 "La Fayette" sont pris en compte par le 1/3 et la mécanique, sous la direction du Ltt Schmiderer se met au travail pour les passer au peigne fin. Ces avions, vétérans des combats d'Indochine et mal adaptés aux conditions météorologiques extrêmes rencontrées ici, sont fatigués et demandent aux mécaniciens des trésors de patience pour les conserver en ligne de vol. Le groupe reçoit le renfort pour trois mois de trois pilotes du GC 2/4 qui assureront l'instruction des pilotes du 1/3 sur Spitfire. Dès le 26 septembre, les quatre premiers pilotes commencent les vols de prise en main. Ils seront suivi par tous les autres pilotes jusqu'au 4 octobre. Le personnel du "La Fayette" quitte l'Indochine le 29 à bord du Pasteur. Le 28 septembre, une queue de typhon frappe les environs. Les rues sont transformées en riviéres et les alentours du terrain sont ravagés. On ne compte plus les arbres arrachés et les pylônes tordus. Le toit du hangar a disparu et le cantonnement, tout en bois, est complètement détruit. Par chance, aucun des avions n'est touché. Le personnel commence à savoir ce qu'est la pluie par ici.

L'arrivée au GC 1/3 "Navarre" à Hanoï coïncide au passage d'un typhon sur la région - Peut-être un mauvais signe - On ne voit pas une barque au milieu d'une avenue tous les jours - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les rues d'Hanoï pendant le passage du typhon en septembre 1948 - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Les rues de Hanoï pendant le typhon de septembre 1948 - Le tramway a été arrêté par mesure de sécurité - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

La 1ére escadrille, représentée par le Cne Lecorre et le Sgc Bouchard, commence la longue série des missions de guerre du groupe en Indochine par un straffing d'un objectif au nord-est de Dong- Trieu. Le 1er octobre, à Gia-Lam, plusieurs pilotes commencent leur vol d'adaptation avec bombes. Cette première mission d'entraînement avec munitions réelles ne se termine pas bien pour deux d'entre eux. Le Cne Segura largue sa bombe, par inadvertance, à 500 mètres du terrain. Son avion a été légèrement touché par des éclats.

Le "Navarre Circus" :

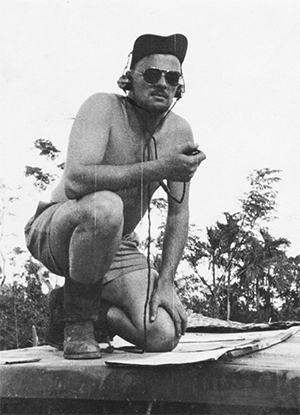

Depuis le 5 octobre, le Ltt Humbert, détaché comme officier d'appui aérien avec une voiture radio et un petit détachement de quelques sous-officiers radios et mécaniciens, va assurer la mission, oh combien délicate, de guider ses camarades sur les objectifs assignés au groupe. Le petit groupe va vite prendre le nom de "Navarre Circus". A Gien-Khan, près de Nam-Dinh, ils seront victimes d'une forte attaque vietminh au mortier appuyée d'armes automatiques. Ce sera une belle nuit heureusement sans conséquense pour les hommes. C'est même sur place qu'il apprendra la naissance de son fils par l'intermédiaire du Cne Lacolle qui largue le télégramme roulé dans une douille de 12,7 mm sur la voiture radio.

Le

Ltt Jean Humbert dans son rôle d'officier d'appui aérien, on dirait FAC de nos jours - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Opération "Léa" :

Le 7 octobre, l'opération "Léa" est déclenchée. Elle a pour but de récupérer la haute région du Tonkin alors totalement sous l'emprise des forces du viêtminh. L'opération est à la fois aéroportée et terrestre. Trois bataillons de parachutistes sautent sur Cao-Bang et Bac-Kan. Deux colonnes agissent, l'une en direction de Lang-Son - Cao-Bang et l'autre dans celle du delta, vers Tuyen-Quan et le pays Thai. La RC 4, véritable cordon ombilical desservant la haute région Nord-Est, est l'enjeu principal de cet engagement. Cette route relie le golfe du Tonkin à Cao-Bang. Elle s'enfonce sur plus de 200 km parallélement à la frontiére chinoise. A partir de Lang-Son, la route laisse les rizières pour pénétrer à travers des contrées désertiques et sauvages. La RC 4 est alors bordée de hauts calcaires, abrupts et escarpés avec des pitons boisés recouverts d'une végétation inextricable. Par endroits, la route devient une simple piste empierrée où l'on ne peut croiser deux véhicules. Le 10, les avions du groupe assurent la protection d'un largage de parachutistes sur Yen-Bonh-Xa.

Opération "Valentine" :

Pour stopper les attaques contre les postes français situés le long des RP 13 et 17, une opération combinée d'envergure baptisée "Valentine", est montée contre les forces Viêt-minh de la région de Mai-Xuu. Le 17 octobre, trois compagnies du 1er RCP sautent sur Mai-Xuu et une autre sur Ho-Seu (au sud est du précédent village). Pour cette attaque, les troupes au sol sont couvertes par quatre Spitfire du groupe qui neutralisent à la bombe et aux canons toutes velléités de l'adversaire. Tous les objectifs désignés sont pris. Les chasseurs couvrent ensuite trois grosses colonnes qui convergent pour consolider la position des aéroportés.

Le Groupe 1/3, en plus de sa participation à l'opération "Valentine", envoie, le 18 octobre, ses Spitfire contre Phu-Yen et Cao-Bo. Le 20, les avions assurent la protection, sur la RC 6, d'un convoi en direction de Xuan-Mai MAI. Pendant cette mission, ils sont sollicités par panneautage par un poste isolé qui est harcelé par le Viêtminh. La réponse ne se fait pas attendre et l'action efficace des avions rompt l'étau ennemi.

Mort du Cne Le Corre :

Le 24 octobre, le 1/3 est encore sollicité dans le secteur de Mai-Xuu. Au retour d'une mission de bombardement dans la zone située entre Mai-Sun et Vi-Loai, le moteur du Spitfire piloté par le Cne Le Corre lâche, sans doute touché par un projectile adverse. L'avion, qui ne peut aller plus loin, percute dans une rizière près de la route Sept Pagodes - Bac-Vinh et éparpille des débris sur cent mètres. Les ailiers du capitaine, constatant la violence du choc, pensent à sa mort quasi certaine. Malgré tout, ils se relayent pour neutraliser l'avance Viêtminh vers l'épave de l'avion. A Gia-Lam, on réagit très vite, une section de trente hommes du II / 1er RCP saute sur l'épave qui est tombée prés de Dong-Du. Malheureusement, les parachutistes de la Légion ne peuvent constater que la mort du Cne Le Corre. Celui ci, encore vivant après l'impact violent de son Spitfire, a été poignardé dans son cockpit. Malgré les ordres qui sont de brûler l'avion et le corps du pilote, les légionnaires ramèneront la dépouille mortelle du chef de la 1ére Escadrille à Hanoï.

Le 27, deux avions du groupe, en transit à Seno s'accrochent au décollage. La collision est violente et les deux avions terminent sur le ventre. Le TE 514, piloté par l'Adj Valentin, est irréparable et sera réformé. L'autre avion, le MK 690 du Sgc Valiquet finit train fauché, hélice brisée et finit lui aussi sa courte carrière.

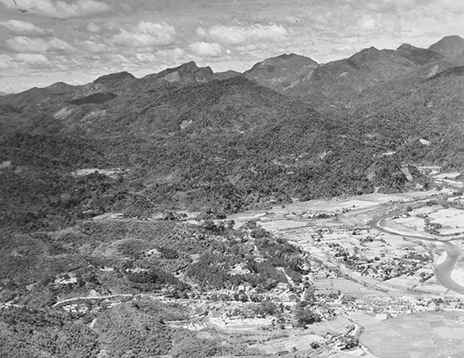

Terrain d'aviation de Bien-Hoa, près de Saïgon - Les pilotes du GC 1/3 feront souvent le voyage en Bien-Hoa et Gia-Lam - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Le trajet en une seule étape entre Saïgon et Hanoï était impossible en raison du faible rayon d'action du Spitfire - Le Spitfire Mk IX codé "A" serial MK 690 a été photographié sur le terrain de Seno, le 27 octobre 1948 - Ce terrain était à mi-chemin - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Spitfire Mk IX n° BS 403 piloté par l'Adj Jean Valentin sur le terrain de Seno, le 27 octobre 1948 - Lors des convoyages des avions entre Saigon et Hanoi, le rayon d'action des Spitfire était trop faible et nécessitait une escale sur ce terrain - Il est entré en collision avec le Spitfire Mk IX n° MK 690 codé "A" piloté par le Sgc Jacques Valiquet - Bien que le choc fut rude, aucun des deux pilotes n'a été blessé - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

Spitfire Mk IX n° MK 690 codé "A" piloté par le Sgc Jacques Valiquet sur le terrain de Seno, le 27 octobre 1948 - Il est entré en collision avec le Spitfire Mk IX serial BS 403 piloté par l'Adj Jean Valentin - Cet avion a été réformé - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.

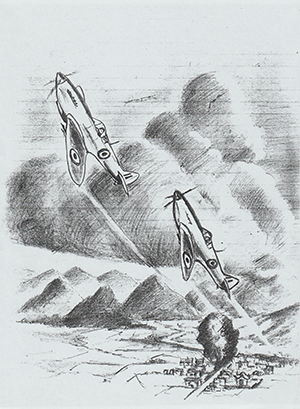

Photo aérienne oblique du poste HO 32 prise le 31 octobre 1948 - A cette période, le GC 1/4 "Navarre" intervient dans les environs de Cao-Bang au Nord du Tonkin (Nord Vietnam) pour assister un détachement de parachutistes - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo Jean Humbert collection Albin Denis.