NB : les textes de cette page ont été rédigés en grande partie à partir de la presse d'époque. Ils sont donc, quelquefois, imprécis, incomplets. Ils seront corrigés et complétés au fur et à mesure.

Les pertes de l'aviation militaire pour l'année 1913 :

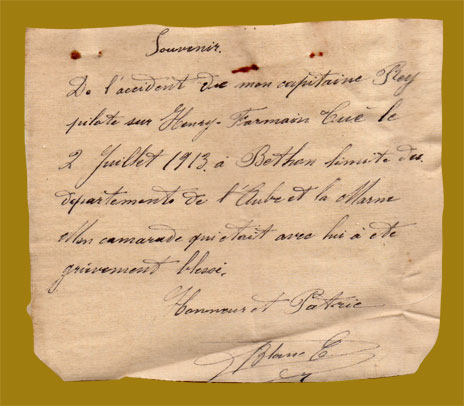

Ltt Raymond Porteau (+01/03/1913 au camp d'Avord / 1er tué de l'école d'Avord) – Ltt Léon René Bresson (+28/03/1913 à Verdun) - MdL Henri Chanroux (+02/04/1913 à Amiens) - Adj Jean-Louis Faure (+02/04/1913 à Toussus-le-Noble) - Cne Pierre Clavenad (+17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) – Sgt Henri Richy (Aérostier / +17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) - Ltt Hilaire de Vasselot de Régue ( +17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) - Cne Henri de Noue (Aérostier +17/04/1913 à Noisy-le-Grand / Accident du ballon militaire Zodiac) - Ltt René de Blanmont (+21/04/1913 à Villacoublay) – Ltt Louis Battini (+04/05/1913 à Saint-Cyr) - Ltt Jean de Kreyder (+30/05/1913 au Camp d'Avord) – Sapeur de Bever (+18/06/1913 à Villesauvage) - Cne Paul-Louis Rey (+02/07/1913 à Mongenost) - Caporal Lamarle (+22/07/1913 à Mourmelon) – Ltt Georges Sensever (+25/08/1913 à Villacoublay) - Sapeur Louis Laforgue (+25/08/1913 à Villacoublay) - Ltt Jean Cazés (+22/09/1913 au large de Mogador) - Ltt Auguste Souleilland (+24/09/1913 sur le terrain d'aviation d'Oudjda) - MdL Hurtard du centre de Reims (+04/10/1913 à Sézanne) - Cal Jean-Pierre Laverlochère de l'escadrille D 6 (+04/10/1913 à Perthes) - Ltt Gabriel Garnier du centre d'aviation militaire d'Epinal (+20/10/1913 à Prez-sous-Lafauche) - Sapeur Jenrot du centre d'aviation militaire d'Epinal (+20/10/1913 à Prez-sous-Lafauche) - Cal Guy de Loynes d'Autroche du centre d'aviation militaire d'Epinal (+20/10/1913 à Dogneville près d'Epinal) - Cne Paul de la Garde au centre de Reims (+12/11/1913 à Villacoublay) - Ltt Fernand Briault (+26/11/1913 à Béthon) - Sapeur Emmanuel Brouillard (+26/11/1913 à Béthon).

Nominations au Journal Officiel :

Le Journal Officiel publie les nominations au grade de chevalier de la Légion d'Honneur du service de l'Aéronautique militaire : Cne Nègre - Ltt Bin - Ltt Edmond Gaubert - Ltt Van den Vaero - Ltt Tay Do-Hû-Vi - Ltt Paul de Canteloube de Marmiès - Cne Jacques Faure (artillerie) - Ltt Maillols - Cne Do (Génie) - Ltt Philippe Féquant (Infanterie Coloniale).

Sont décorés de la Médaille Militaire : Adj Allemand - Adj Girard - Adj Emmery - Adj Comberond - Sgt Thomain - Soldat Séguin - Sgt-Major Guyon - MdL de Beausire de Sayssel - MdL Maurice Bauwens - MdL Marcel Feierstein.

Tous pour service exceptionnels rendus à l'aéronautique militaire.

Mort de l'Enseigne de Vaisseau Bérode :

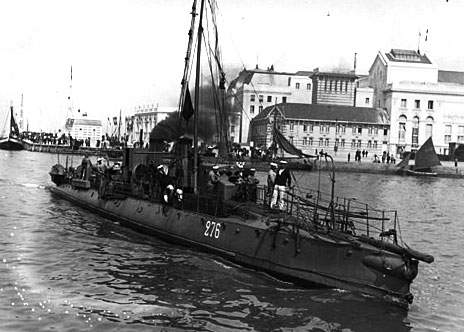

L'enseigne de Vaisseau Bérode, qui avait été blessé à la tête par l'hélice d'un avion dans la plaine Saint-Anne, le 31 décembre, est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Remiremont, le 1er janvier 1913. Habitant Cherbourg, il était détaché à l'escadrille des sous-marins de Brest et assurait les fonctions de commandant en second du sous-marin Floréal. Lors de l'accident, il était en permission à Epinal, chez son père, commandant du 149ème régiment d'infanterie. Il avait 30 ans.

Un crédit d'un 1.800.000 francs va être affecté à l'organisation d'un centre aéronautique qui va être construit dans les environs de Charleville-Mézières. Il comprendra un dirigeable et une escadrille d'avions dotés de leurs hangars.

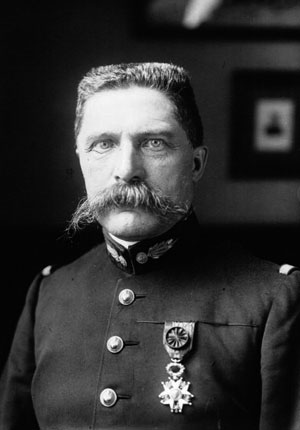

Le Général Hirschauer devient inspecteur permanent, le 9 janvier 1913 :

Le général Auguste Hirschauer est nommé inspecteur permanent de l’aéronautique militaire en remplacement du général Pierre Roques, le 9 janvier 1913. Il passe commande de 400 avions.

L'escadrille du Maroc à Mogador :

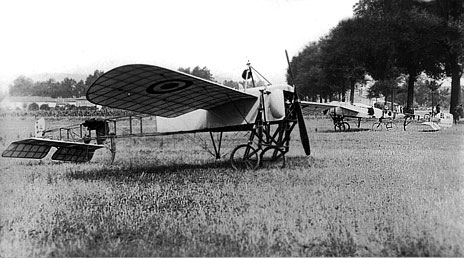

Le 10 janvier 1913, le MdL Marcel Feierstein a effectué une reconnaissance sur Souk-el-Tléda, parcourant 60 km en 38 mn, à l'altitude de 1000 mètres. Le 14, il rejoint la Palmera dans les mêmes conditions. Il utilise pour ces missions un monoplan Blériot biplace. Il décolle de la plage à marée basse de Mogador car c'est le seul terrain d'atterrissage possible, la ville se trouvant sur une étroite presqu'île. Il est arrivé sur place après un raid de 350 km sans escale entre Casablanca et Mogador.

Le 15 janvier 1913, le général Hirschauer, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, a visité le centre d'aviation militaire de Douai-la-Brayelle, commandé par le Cne Franceron. Le même jour, l'aviateur Gastinger, aux commandes d'un monoplan, a décollé du terrain d'Issy-les-Moulineaux pour réaliser la 2ème épreuve nécessaire à l'obtention du brevet de pilote militaire. Devant joindre successivement Orléans puis Pontlevoy, il a été obligé de se poser à Pontlevoy en raison d'un fort broullard qui couvrait la région.

Présentation du drapeau de l'aéronautique militaire par le Général Edouard Hirschauer à Versailles, le 21 janvier 1913 - Photo mis en ligne par le site Gallica de la Grande Bibliothèque de France.

Le centre d'aviation militaire de Maubeuge :

Le centre d'aviation militaire de Maubeuge est très actif. Placée sous le commandement du Cne Raymond Vence, l'escadrille D 4 est équipée de monoplans Deperdussin à moteur Gnome, 6 biplaces et 3 monoplaces. Parmi ses pilotes, on comptait les Ltt Antonin Brocard, Ulysse Lalanne, Victor Radisson et Jacques Rochette. En ce début d'année 1913, ils effectuaient journellement des vols d'entraînement aux longues reconnaissances aériennes.

Les grandes manoeuvres de 1913 :

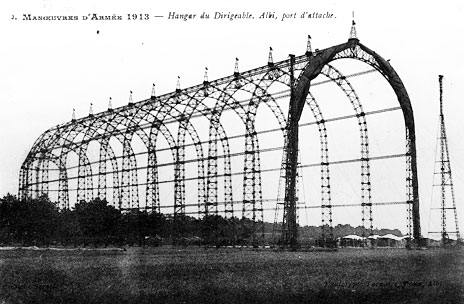

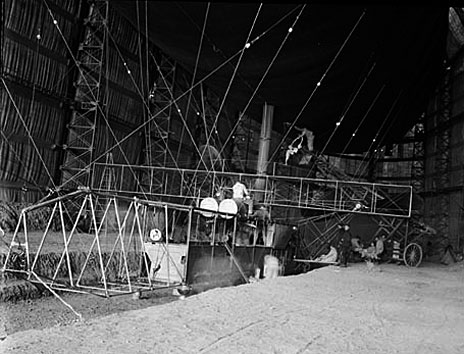

L'Etat-Major général a décidé que les grandes manoeuves de 1913 se dérouleront entre les 12ème CA, 16ème CA, 17ème CA et 18ème CA. Ces unités seront engagées dans le quadrilatère Lomiges, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, et plus précisément dans une région comprise entre les deux vallées de la Garonne et de la Dordogne, à l'Ouest de la Réole, au Nord d'Agen et au Sud de Cahors. L'EM va envoyer des officiers dans les départements concernés pour déterminer les zones les plus propices en fonction des tactiques à expérimenter, la moins gênante pour les agriculteurs et la moins couteuse pour le trésor public. Les frais prévus s'éléveront à 1.500.000 francs, sans compter les dépenses spéciales pour l'aéronautique qui a un budget à part, la consommation des munitions, la différence entre les soldes en garnison et allocations en manoeuvres et finalement les indemnités à payer aux propriètaires des terrains ou aux communes. Pour les manoeuvres de l'Ouest de 1912, qui se sont déroulées entre Montcontour, Loudun et Tours, ces indemnités se sont élevées à 160.000 francs.

Le centre d'aviation militaire de Reims :

Sur le terrain de Reims-Champagne, les capitaines Fabre, Roisin, les lieutenants Redelsperger, Zapelli, Gauthier, Devienne pilotent tous les monoplans Deperdussin à moteurs Gnôme. Le 27 janvier 1913, en présence du Capitaine de Chaunac, des Lieutenants Gourlez et Simon, l'ingénieur L. Janoir a réceptionné deux Deperdussin monoplaces à moteur Gnôme qui sont affectés au centre d'aviation militaire de Reims.

Le centre d'aviation militaire de Pau :

L'installation des appareils dans les nouveaux hangars du centre d'aviation militaire de Pau est terminée et l'atelier de réparation, qui est en cours d'aménagement, sera bientôt achevé. Le parc aérien comprend 15 monoplans Blériot, dont deux biplaces et un pingouin (appareil incapable de décoller et destiné au roulage au sol). Le commandement de l'école est assurée par le Cne Brutus Casse qui est secondé par le Ltt Léon Brûlé.

A la date du 28 janvier 1913, le Ltt Jean Cazès s'entraîne sur Blériot à moteur Gnôme en vue de l'obtention du brevet de pilote militaire. Trois officiers et 5 sous-officiers viennent d'intégrer l'école. Il s'agit des lieutenants Pierre Saint-Lague, Veyssières, Alphonse Bernard-Thierry et des sous-officiers Maurice Faure, Vansant, Paul Lartigue, Henri Moutach, Noguès.

Très prochainement, des essais de tir aériens seront réalisés par le Ltt Jean Cazès avec un Blériot à moteur Gnôme. Ils seront réalisés avec des projectiles de 3 modèles, respectivement de 875 gr, 1,211 kg et 2 kg. Trois cibles concentriques sont tracées sur le sol et auront un rayon de 75, 150 et 300 mètres.

Le terrain d'aviation de Buc :

A Buc, 5 nouveaux monoplans Blériot type XI, modèle 1913 ont été réceptionnés pour l'armée française, le 28 janvier 1913. Le chef-pilote Edmond Perreyon (civil) était chargé des vols d'essais servant à la prise en compte des matériels.

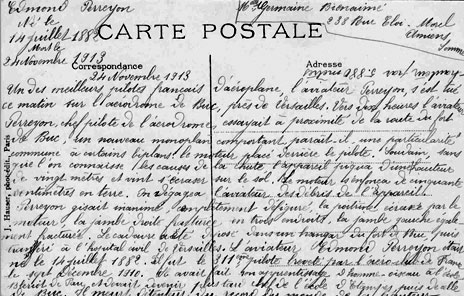

M. Edmond Perreyon, chef-pilote réceptionneur de l'école Blériot de Buc - Brevet de l'Aéroclub de France n° 313 obtenu en décembre 1910 - Il est titulaire de plusieurs records : de hauteur avec 5.880

mètres, de hauteur avec passager avec 4.920 mètres, de distance avec passager avec la distance de 1.200 kilomètres en reliant Turin-Rome-Turin - Brevet de pilote militaire (dans le cadre de la réserve) n° 179 en date du 13 novembre 1912 - Tué au cours d'un accident aérien sur le terrain de Buc, le 24 novembre 1913 - Carte postale collection Joel Damiens que je remercie pour son aide.

Dos de la carte postale détaillant les circonstances de la mort d'Edmond Perreyon - Carte postale collection Joel Damiens que je remercie pour son aide.

En voici le texte : "Edmond Perreyon - Né le 14 juillet 1882 - Mort le 24 novembre 1913 - Envoyé à Mme Germaine Bienaimé - 238, rue Eloi Morel à Amiens (Somme) - Un des meilleurs pilotes français d'aéroplane, l'aviateur Perreyon s'est tué ce matin sur l'aérodrome de Buc, près de Versailles. Vers dix heures, l'aviateur Perreyon, chef pilote de l'aérodrome, essayait à proximité de la route du fort de Buc, un nouveau monoplan comportant, paraît-il, une particularité commune à certains biplans, le moteur placé derrière le pilote. Soudain, sans que l'on connaisse les causes de la cute, l'appareil piqua d'une hauteur de vingt mètres et vint s'écraser sur le sol. le moteur s'enfonca de cinquante centimètres en terre. On dégagea l'aviateur des débris de l'appareil. Perreyon gisait inanimé, complétement défiguré, la poitrine écrasée par le moteur, la jambe droite fracturée en trois endroits, la jambe gauche également fracturée. Le cadavre a été déposé dans un hangar du fort de Buc, puis transféré à l'hôpital civil de Versailles. L'aviateur Edmond Perreyon était né le 14 juillet 1882. Il fut le 311ème pilote breveté par l'Aéro-club de France, le sept décembre 1910. Il avait fait son apprentissage d'homme-oiseau à l'école Blériot de Pau et devait devenir plus tard chef de l'école d'Etampes, puis de celle de Buc. Il meurt détenteur du record du monde de la hauteur par 5.880 mètres."

L'escadrille du Maroc à Mogador :

Le Ltt Armand des Prez de la Morlais, chef de l'aviation militaire du Maroc occidental, a renouvelé le raid Casablanca-Mogador, sans escale, effectué un mois plus tôt par le MdL Marcel Feierstein comme pilote et le Ltt Van den Vaero comme passager. Le capitaine a effectué le trajet de 350 km en 2 h 40. Il venait relever à leur poste les aviateurs chergés de correspondre avec la colonne du général Brulard, qui opère autour de Modagor. Les aviateurs étaient chargés de la poste et jetèrent un pli officiel à Mazagan. Le Sgt Peretti rejoindra Casablanca après l'installation d'un dépot d'essence en cours de route, car il ne dispose pas encore d'un monoplan à moteur 50 ch. L'état-major est entièrement satisfait des services rendus par l'escadrille. Depuis le 22 décembre, date de l'arrivée sur place des lieutenant Do-Hu et le Sgt Peretti à Mogador, les reconnaissances, (généralement avec les officiers d'état-major, les lieutenants Crémier, Mazel, le Cdt Marti) ont été journalières et ont été effectuées dans un rayon de 50 km autour de la ville. Les avions de l'unité ont parcouru un total de 2.500 km en un mois. Les avions Blériot se comporte bien puisque tous ces vols ont été réussis sans déplorer la moindre panne.

Henri Farman HF 20 de l'escadrille du Maroc en escale à Tozeur, le 27 février 1913 - Carte postale dépoque.

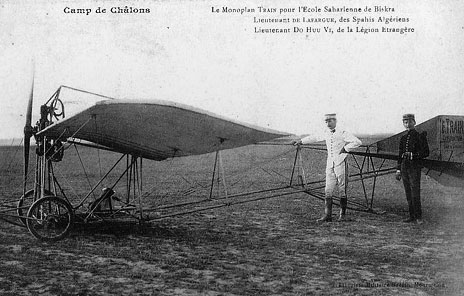

Les Ltt Henri de Lafargue et Tay Do-Hu-Vi posent à côté du monoplan Train destiné à l'école saharienne de Biskra, au camp de Châlons - Carte postale d'époque.

Le centre d'aviation militaire de Maubeuge :

L'escadrille Deperdussin D 4 de Maubeuge continue son entraînement. Tous les officiers réalisent de longues reconnaissances, le long de la frontière. Le 8 février, le Ltt Antonin Brocard, parti de Reims aux commandes d'un Deperdussin à moteur Gnôme de 80 ch, amenant un officier, est venu atterrir à Maubeuge. Le trajet a duré 1h17mn.

Réception d'un nouvel appareil pour Reims :

Devant la commision de l'armée, composée du Cne Destouches, du Cne Cammerman et de l'Adj Rémia, l'ingénieur L. Janoir a réceptionné un Deperdussin biplace à moteur Gnôme, destiné au centre d'aviation militaire de Reims, le 8 février. Le lendemain, Mrs. Clémentel, Cochery et Girod, membres de la commission parlementaire chargée d'étudier la situation de l'aviation militaire se sont rendus à l'aérodrome militaire de Reims. Ils ont passé en revue 40 avions presque tous équipés de moteurs Gnôme.

Le 16 février 1913, suite à la proposition du maire, le conseil municipal de la ville du Puy a décidé à l'unanimité de participer à la souscription ouverte dans la Meuse pour élever un monument en honneur du lieutenant aviateur Boncour, mort en service commandé, et de donner son nom à une rue de la ville. Boncour était originaire du Puy.

Le 16 février 1913, le Ltt Prat, pilotant un biplan à moteur Gnôme, effectue des tests de lancement de projectiles.

Le centre d'aviation militaire du Crotoy :

Le 26 février, le centre d'aviation militaire du Crotoy vient d'être inauguré et des vols ont été effectués par les pilotes du centre, le Ltt Gérard, chef du centre, le Ltt le Bihan et le soldat Jacquemart. Ils allèrent à Noyelles saluer le train spécial amenant les autorités civiles et militaires. Trois pilotes civils s'étaient joints aux aviateurs militaires. A son arrivée, les autorités assistèrent à l'amerrissage d'un nouvel hydravion piloté par René Caudron et destiné à l'armée chinoise.

Le centre d'aviation militaire de Maubeuge :

Le 1er mars, le Ltt Lalanne, sur Deperdussin biplace à Moteur Gnôme de 80 ch, a effectué, avec un passager, le trajet Maubeuge - La Fère - Douai - Maubeuge. Le Ltt Victor Radisson accompagné du Cne Monnier, a survolé la zone frontière sur un parcours de 80 km. Pendant ce temps, toujours à bord de Deperdussin biplaces à moteur Gnôme, le Sgt-Major Didier et le Sgt Verdié, tous les deux accompagnés d'un passager, ont effectués de nombreuses sorties dans un rayon de 50 km, pour initier à leur rôle les officiers observateurs.

Le terrain d'aviation de Buc :

A l'aérodrome Blériot de Buc, les officiers en formation pour passer le brevet de pilote s'entrainent aux tours de piste et aux atterrissages. Il s'agit du Capitaine Hervé, des lieutenants Taillepied de Bondy, Boucher, Dorsemaine, Biévin et Verdon. Le Sapeur Poulain, s'est joint au Sgt Brézillon, pour l'entraînement.

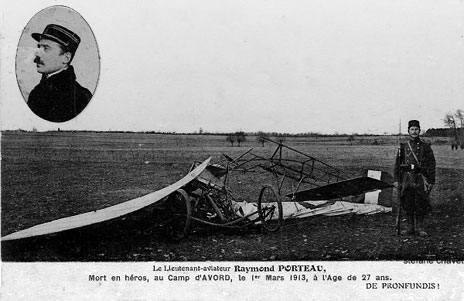

Mort du Ltt Raymond Porteau au camp d'Avord :

Le 1er mars, le Ltt Raymond Porteau, du 1er régiment d'infanterie coloniale, était détaché depuis un mois, au centre d'aviation militaire d'Avord. Il avait décollé en début d'après-midi pendant la visite de la commission parlementaire venue visiter l'aérodrome. Arrivé à 600 mètres d'altitude et volant en direction de Savigny-en-Septaine, l'appareil a piqué et s'est écrasé au sol. Il n'y avait plus rien à faire pour l'officier qui avait succombé d'une fracture du crâne et de la colonne vertébrale. C'est le premier accident mortel qui soit survenu à l'école d'aviation militaire d'Avord, laquelle fonctionne depuis un an. L'officier, âgé de 28 ans, était originaire de la Loire-Inférieure. Sorti de l'école militaire spéciale de St-Cyr, le 1er octobre 1907, il a été nommé lieutenant deux ans après. Il entra au service de l'aviation militaire, le 12 juin 1912 et avait obtenu son brevet de pilote, le 4 décembre 1912. Ses obséques seront célébrées à la chapelle du camp, le 3 mars. La levée du corps eut lieu à l'infirmerie transformée en chapelle ardente, sous l'autorité de Mgr Dubois, archevêque de Bourges.

Témoignage du Cne Bellenger à propos de cet accident : "Je ne me rappelle que d’un seul accident mortel, un lieutenant d’infanterie nommé Porteau. En 1913, le centre d’Avord ne fonctionnait qu’avec des moyens uniquement militaires. Au printemps 1913, c’était le seul centre dans ces conditions-là. La commission de l’armée à la chambre des députés a demandé au général Hirshauer des renseignements sur la formation du personnel. Il était du génie et moi de l’artillerie mais nous avions des rapports excellents. Il m’a envoyé la commission pour que je lui fournisse les explications demandées. Le jour où la commission est arrivée, un de mes élèves officiers, qui n’était pas très entrainé, a voulu se signaler. Les députés me disent qu’ils sont surtout intéressés par le fonctionnement administratif. Je les emmène dans mon bureau, il y avait M. Cochet président de la délégation. Porteau sort pendant ce temps l’appareil de son hangar, pour se faire admirer par les députés lorsqu’ils sortiraient du bureau. J’étais en train de discuter lorsqu’un sous-officier est venu me prévenir que le Lt Porteau venait de faire une chute sérieuse. Par la suite d’une fausse manoeuvre, il a atterri presque à la verticale… Il était mourant quand on l’a relevé. Je n’ai pas voulu signaler qu’il était en était de désobéissance car je n’avais pas donné d’ordres. Il a été porté tué en service commandé."

- Je cherche un portrait du Ltt Porteau -

Epave de l'avion du Ltt Raymond Porteau tombé sur le camp d'Avord, le 1er mars 1913 - Carte postale d'époque.

L'aérodrome militaire de Bouthéon :

Le 2 mars, l'école forézienne d'aviation de Bouthéon est transformée en aérodrome militaire et dépendra du centre aéronuatique de Lyon-Ambérieu. Le Cne Carlin en prendra le commandement.

Raid de l'aviation militaire en Tunisie :

Les avions de la mission, qui avaient été dispersés par une tempête, ont pu reprendre leurs vols après 4 jours d'attente à Tunis, le 3 mars. Le MdL Hurard, parti le premier d'Enfidaville à 6h35 et a atterri sur l'hippodrome de Kassar-Saïd à 8h55. Il avait comme passager le Ltt Cheutin, dont l'appareil avait été endommagé lors de son atterrissage à Sousse. Un second biplan, piloté par le Ltt Reimbert, parti de Grombalia à 7h45, et ayant comme passager le sapeur mécanicien Dewouine, se pose à 9h05. Ils ont été félicités à leur atterrissage par les généraux Boyer et Bertin.

Le Ltt Jolain a quitté Bouficha vers 8h00. Gêné par un vent violent qui l'empêche de progresser, il pose son avion à Grombalia vers 9h00. Après avoir patienté quelques heures sur place, il a pu se poser sans encombre à Tunis à 16h25.

Le Ltt Reimbert, chef de l'escadrille, a l'intention de laisser les avions à Tunis pendant quelques jours pendant qu'il réalisera une reconnaissance en automobile au sud des forêts de Kroumirie. Si le voyage est possible par les airs dans de bonnes conditions, les avions rejoindront Constantine et Biskra par la voie des airs. Si ce n'est pas le cas, ils seront démontés et transportés à Constantine, où ils seront remontés. Ils pourront ensuite rejoindre Biskra.

Le service militaire va passer à 3 ans :

Le 4 mars 1913, le conseil supérieur de la Guerre s'est prononcé à l'unanimité pour un service militaire de 3 ans sans aucune dispense. C'est maintenant au gouvernement à prendre les décisions définitives qui seront proposées aux 2 chambres, car le conseil supérieur ne donne qu'un avis consultatif. Jusqu'à 1905, le service militaire était de 3 ans. Il est passé ensuite à 2 ans. Toutefois, la forte natalité de l'Allemagne lui permet de ne pas appeler sous les drapeaux tous les hommes valides. Elle peut donc augmenter le nombre de ses recrues quand elle veut. Cette nouvelle disposition permettrait de porter l'armée au-dela de 600.000 hommes. Le gouvernement s'efforcera de faire voter le projet de loi avant les vacances de Paques.

Raid de l'aviation militaire en Tunisie :

Le 9 mars, les avions engagés dans le raid Biskra-Tunis restent à Tunis quelques jours supplémentaires pour laisser le temps aux mécaniciens de procéder à plusieurs réparations. Le démontage des moteurs a été jugé nécessaire, à la suite de ratés constatés lors du dernier décollage, auquel avait prit part le colonel de Buyer, commandant le 4ème chasseurs d'Afrique. De plus, l'hélice de l'avion du MdL Hurard a été remplacée. Les lieutenants Lafargue et Reimbert sont chargés d'explorer la route de l'Algérie, par le Kef et la Kroumirie. Sauf imprévus, l'escadrille rentrera en Algérie par la voie des airs, avec étape au Kef. Dès que les réparations et la mise au point des appareils seront terminées, l'escadrille tentera le raid Bizerte et retour. Le Ltt Lafargue, chef de la station de Biskra, doit adresser au général Hirschauer, un rapport concernant la création d'une école d'hydravions, à Bizerte et une école d'aviation, à Tunis. La première aurait pour but l'exploration au large et la seconde la surveillance des côtes du Nord de la Tunisie.

Une superbe carte-photo présentant les principaux protagonistes du raid Biskra-Tunis de 1913 - MdL Hurard, Ltt Reimbert, Ltt Cheutin, Ltt Jolain et le sapeur mécanicien Dewotine, expéditeur de cette carte - Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Photo collection Patrice Vachée que je remercie pour son aide.

Crédits pour l'institut aérotechnique de Saint-Cyr :

Le parlement a accordé à l'université de Paris, un crédit à affecter aux installations de l'institut aérotechnique de Saint-Cyr. Il a été décidé la construction :

- d'une batterie dynamométrique permettant d'étudier, sur l'un des chariots électriques de l'institut, les propriétés aérodynamiques des avions entiers.

- d'un appareillage électrique permettant d'effectuer, au manège rotatif de l'institut, des expériences de modèles et d'hélices à différentes vitesses.

- l'installation d'un puissant dispositif à courant d'air, en circuit fermé, dans lequel l'essai des modèles réduits fixes pourra être effectué jusqu'à une vitesse du courant d'air dépassant 140 km/h.

Les deux premières de ces installations seront présentées à la commission sénatoriale d'aviation, au cours de la visite qu'elle se propose de faire à l'institut en compagnie du général Hirschauer. La commission examinera les chariots électriques en service pour l'étude en vitesse des hélices d'aviation et les appareils enregistreurs employés en vol dans les avions.

L'escadrille Deperdussin du Maroc :

Le 12 mars, stationné au camp de Nérada, sur les bord de la Moulouya (Maroc), les lieutenants Jannerod et Magnien ont reçus l'ordre, par dépêche, de rejoindre leur chef par la voie des airs. Ils décollèrent aux commandes de Deperdussin biplaces et réalisèrent cette mission en une heure, à l'altitude de 800 mètres.

Le comité national pour l'aviation militaire :

Les fonds de la souscription nationale organisée par le syndicat de la presse a recueilli jusqu'ici près de 4.000.000 de francs. Sur ce total, 2,623.884 fr ont été versés au comité et 1.324.280 fr directement au trésor public.

Les fonds recueillis auront permis l'acquisition de 170 avions en dehors de ceux prévus au budget. Sur ces avions, 67 ont été mis en service en 1912, les autres suivront au cours de l'année 1913. De plus, 40.178 fr ont été versés pour les recherches des moyens d'obtenir la sécurité en avion et 6.160 fr pour l'aviation maritime.

Ce fut d'abord la création de nombreux terrains d'atterrissage indispensables à l'aviation militaire. Trente-deux stations d'atterrissages sont actuellement en voie d'exécution et seront bientôt achevées. Ce sont celles d'Avesnes, Biarritz, Brienne-le-Château, Chambéry, Châtillon-sur-Seine, Chaumont, Commercy, Coulommiers, Dôle, Evreux, Gray, Joigny, Langres, Longwy, Lunéville, Meaux, Neufchâteau, Pont-à-Mousson, Remiremont, Rethel, Saint-Dié, Saint-Dizier, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Quentin, Sézanne, Soissons, Troyes, Valenciennes, Vesoul, Vienne, Vitry-le-François, Vouziers.

Vingt-cinq autres stations seront très prochainement créées à Saint-Omer, Chauny ou Laon, Vervins, Château-Thierry ou Montmirail, Provins, Montmédy, Sainte-Ménéhould, Briey, Semur, Beaune, Mâcon, Montargis, Cosne, Nevers, Roanne, Lons-le-Saulnier, Besançon, Vendôme, Tours, Angoulême, Mont-de-Marsan, Limoges, Périgueux, Marmande.

La dernière mission du comité national sera l'organisation d'écoles de préparation militaire pour le pilotage des avions. L'armée a besoin de recevoir, chaque année, un grand nombre de jeunes conscrits ayant déjà obtenu leur brevet de pilotage, à qui des appareils peuvent être immédiatement confiés. Assurer à l'armée, le recrutement de pilotes déjà formés, est certainement la mission la plus utile à laquelle une oeuvre d'initiative privée puisse de consacrer. Le comité national a pu, jusqu'ici, prélever une somme suffisante pour assurer l'éducation technique de 76 hommes qui deviendront bientôt d'excellents pilotes militaires.

Les sous-officiers de l'aéronautique :

Aux termes d'un nouveau décret, les sous-officiers de l'aéronautique militaire provenant des militaires incorporés dans l'aéronautique pourront être admis à concourir, soit pour Saint-Maixent, soit pour Versailles (école militaire du génie).

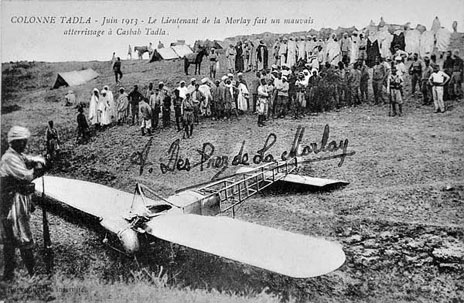

Mangin bat les Zaïans à Botmat-Aïssaoua :

Le 26 mars 1913, au Tadla, le colonel Mangin, avec deux colonnes, bat les Zaïans à Botmat-Aïssaoua. Khenifra sera occupée en juin, par trois colonnes convergentes. Toute l'année, des violents combats opposeront les coloniaux et les guerriers berbères. L'ensemble de ces opérations, très dures et coûteuses, aura pour effet de délivrer les tribus du Tadla de l'emprise des montagnards Chleuhs et Zaïans.

Le colonel Mangin assiste au départ en mission du Ltt des Prez de La Morlay pour une reconnaissance sur le Tadla - Carte postale d'époque.

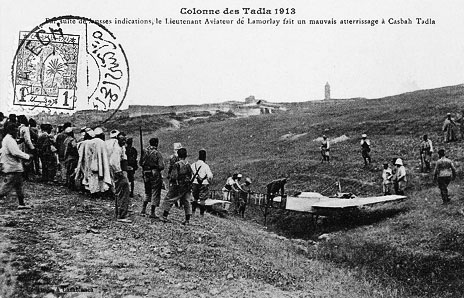

Accident du Blériot n° 125 piloté par le Ltt Armand des Prez de la Morlay près de la Casbah Tadla, en juin 1913 - Le pilote n'a pas été blessé mais l'avion a été jugé irréparable - Carte postale d'époque qui porte l'autographe du pilote.

Autre vue du Blériot n° 125 piloté par le Ltt Armand des Prez de la Morlay accidenté près de la Casbah Tadla, en juin 1913 - Carte postale d'époque.

Autre photo du Blériot n° 125 du Ltt Armand des Prez de la Morlay tombé en contrebas du terrain d'atterrissage près de la Casbah Tadla, en juin 1913 - Le pilote est sauf - On aperçoit nettement le nom de baptème de cet avion "Madagascar" qui a été offert aux armées par le comité de souscription de Madagascar à l'occasion de la souscrition nationale - Carte postale d'époque.

Mort du Ltt René Bresson :

Le Ltt René Bresson, du 7ème régiment d'infanterie coloniale, affecté au terrain d'aviation de Reims, est venu à Verdun pour participer à la manoeuvre de garnison ordonnée par le général commandant le 6ème coprs d'armée. Le 28 mars 1913, il décolle du terrain de Chamois, normalement occupé par l'escadrille de Verdun, pour rejoindre Nancy. Alors qu'il volait à une altitude de 800 mètres, une détonation se fit entendre et son avion, après avoir piqué du nez, s'écrasa au sol. L'officier a été tué sur le coup par un coup très violent au crâne. Son corps a été transpotré à l'hôpital Saint-Nicolas de Verdun.

Lancement de projectiles :

Le 29 mars, le Ltt Victor Radisson, avec un sapeur comme passager, a effectué le trajet Maubeuge - La Fère - Douai - Maubeuge, soit 250 km, à bord d'un Deperdussin biplace équipé d'un moteur Gnôme de 80 ch. De son côté, le Ltt Ulysse Lalanne, aux commandes d'un Deperdussin à moteur de 50 ch, a placé 6 bombes dans une cible de 50 mètres de rayon. Le général de division Desaleux, gouverneur militaire de Maubeuge, a assité à ces essais de bombardement aérien.

L'escadrille Deperdussin du Maroc :

En fin mars, les lieutenants Jannerod, en monoplace, et Magnien, en biplace, ont réussi leurs reconnaissances sur les hauts plateaux. Ils ont volé sur Berguent et sont rentrés à Oujda, après un voyage de près de 200 km. La grosse difficulté consistait à franchir les barrières montagneuses formées par le massif du Djebel-Ketoum, dont les sommets atteingnent 1.600 mètres. Les deux officiers, qui ont été obligés de voler haut, ont souffert du froid. Le passager du Ltt Magnien a pu prendre plusieurs clichés. Ces missions portent à 2.000 km la distance parcourue en reconnaissances par l'escadrille Deperdussin du Maroc Oriental, unité formée il y a deux mois.

Départ d'un des Deperdussin de l'escadrille du Maroc en 1913 - Carte postale d'époque.

Essai moteur d'un Deperdussin de l'escadrille du Maroc en 1913 - Carte postale d'époque.

Mort de l'Adj Jean-Louis Faure :

Le 2 avril, l'Adj Jean-Louis Faure, du 12ème régiment d'artillerie et détaché comme élève pilote à l'école d'aviation de Buc, passait l'examen pour l'obtention du brevet militaire, sur le terrain de Toussus-le-Noble. Au bout d'une heure de vol, son biplan, qui était alors à 100 mètres d'altitude, se mit à tanguer et vint s'écraser devant les hangars du terrain. Malheureusement, le sous-officier a été tué sur le coup par le bloc moteur qui l'avait presque coupé en deux.

Adj Jean-Louis Faure - Né le 19 juin 1877 à Arcachon (Gironde) - Fils de Jean Faure et de Jeanne Cazaux - Marié avec Marie Emilienne Duhar - Domiciliés 13, rue de Berry à Bordeaux (Gironde) - Issu du 12ème régiment d'artillerie - Brevet de l'Aéroclub de France n° 1231 obtenu le 7 mars 1913 - Détaché à l'école d'aviation de Buc - Tué au cours d'un accident aérien à Toussus-le-Noble, le 2 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France et acte de décès transmis par Frédéric Domblidés que je remercie pour son aide.

Mort du MdL Henri Chanroux :

Le 2 avril, deux avions, arrivant du centre d'aviation militaire de Reims, venaient atterrir sur l'aérodrome d'Amiens. Le premier appareil, piloté par le Ltt Aretto, s'est posé normalement. Le MdL Henri Chanroux, qui pilotait le second, se présenta à une hauteur de 4 à 5 mètres d'altitude pour se poser devant les hangars. C'est à cet instant, qu'une des ailes a touché le sol et que l'avion a capoté. Le pilote, projeté en l'air, s'écrasa lourdement au sol et fut tué sur le coup. Les médecins trouvèrent sur sa dépouille mortelle les fractures du crâne et des deux jambes. Ce sous-officier, né le 8 juin 1887 à Corbeil, était marié. Le 6 avril, il a été mis en terre dans sa ville natale après une cérémonie présidée par Mgr Gibier, évêque de Versailles.

MdL Henri Chanroux - Né le 8 juin 1887 à Corbeil - Pilote du centre d'aviation militaire de Reims - Tué au cours d'un accident aérien sur le terrain d'Amiens, le 2 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Le 3 avril, un biplan militaire piloté par le Ltt Mauger-Devarennes, avec le Cne Halter, du 162ème régiment d'infanterie comme passager, a atterri à Longwy venant de Verdun. Il a regagné son centre, le soir même. Le Cne Aubry, du centre de Reims, a quitté sur un monoplan, Longwy, où il était depuis 15 jours. Il a fait le trajet de Longwy à Reims en 1h15.

Le même jour, le caporal Robert Deloche du centre d'aviation du Crotoy et pilotant un biplan, a décollé pour joindre Calais dans le cadre de l'épreuve du brevet militaire de pilotage. En route, le moteur de son appareil est victime de ratés et il doit se poser dans un champ à Ostrohove, près de Boulogne-sur-Mer. Au cours de l'atterrissage, l'aile gauche touche un talus et est endommagée. L'aviateur est indemne.

Le 7 avril, les lieutenants Grezaud et Gignoux, accompagnés des sapeurs David et Manie, ont décollé d'Epinal à destination de Lyon. Ce sont ces deux officiers qui survolèrent le Zeppelin à Lunéville. En route, ils ont fait escale successivement à Chalons-sur-Marne, puis Tournus. Le lendemain matin, ils sont finalement arrivés à Lyon-Bron. Le Cne Plantier a quitté Lyon-Bron pour Beaune aux commandes d'un monoplan.

Le terrain d'aviation de Buc :

Le 14 avril, sur l'aérodrome Blériot de Buc, les pilotes Edmond Perreyon et John Domenjoz ont effectués les essais de réception de 7 nouveaux appareils militaires. Ces avions s'ajoutent à 8 précédemment pris en compte par les armées. Ces tests ont été fait devant la commission militaire présidée par le Cne Destouches.

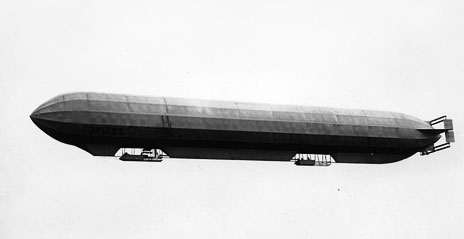

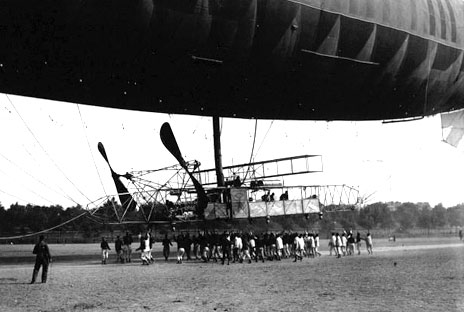

Le dirigeable rigide Spiess :

Le 14 avril, le dirigeable à armature rigide "Spiess" conçu par la firme "Zodiac" a été sorti de son hangar, sur le terrain du 1er groupe d'aérostation à Saint-Cyr-l'Ecole. Il est alors le plus long dirigeable français de l'avant guerre 14-18 avec une longueur de 113 mètres pour un diamètre de 41,2 m. Le but de ces essais, pour le concepteur, M. Joseph Spiess, étant de tester au sol le bon fonctionnement des deux moteurs de 140 ch. Il faut préciser que la structure interne de ce dirigeable est constituée d'armature en bois creux à section carrée contrairement aux "Zeppelin" qui est constitué d'aluminium. Il est prévu que le "Spiess" effectue sa première sortie très prochainement.

Photo du dirigeable "Spiess" en vol en 1913 - Elle ne montre pas son état initial mais après agrandissement et changement des moteurs - Carte postale d'époque.

Le 14 avril, un avion, piloté par le Ltt Léon Mercier qui passait une épreuve du brevet de pilote militaire, a été victime de ratés de moteur et s'est écrasé près de Montcornet. Malgré une descente de plus de 400 mètres et la destruction totale de l'appareil, l'aviateur militaire s'en est tiré sans la moindre égratignure. Il a finalement obtenu le brevet de pilote militaire n° 253, le 24 avril 1913.

L'accident du ballon "Zodiac XIV " :

Depuis près de 2 mois, les aviateurs militaires effectuent des exercices de reconnaissances aériennes, à bord de ballons sphériques pilotés par des officiers aérostiers. Les départs de ces ballons ont lieu dans l'enceinte du parc aérostatique de l'Aéroclub, à Saint-Cloud.

Le 17 avril, cinq départs sont prévus. La météo n'est pas très bonne avec un vent assez violent et la pluie qui tombe en rafales.

Pour la 4ème mission, le ballon sphérique de type "Zodiac XIV" de 1.600 m3 s'élève et prend rapidement de l'altitude. Son équipage se compose de :

- M. Jacques Aumont-Thiéville, pilote de la mission, aérotier civil de l'Aéroclub de France et auteur d'une traversée nocturne de la Manche, seul à bord du ballon "la Tulipe", le 28 septembre 1912.

- Capitaine Pierre Clavenad, aviateur militaire, brevet de pilote militaire n° 9 obtenu le 6 mai 1911, issu des chasseurs à pied,

- Capitaine Henri de Noue, aérostier militaire du parc aérostatique militaire de la Maison-Blanche de Vincennes, issu du 3ème régiment de Dragons de Nantes,

- Lieutenant de vaisseau Hilaire de Vasselot de Regne, aviateur militaire, issu du régiment de génie de Versailles,

- Sergent Henri Richy, élève pilote militaire du centre d'aviation de Douai.

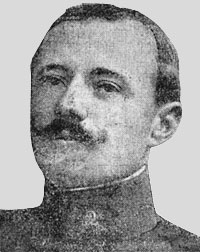

Cne Pierre Clavenad - Pilote militaire - Issu des chasseurs à pied - Brevet de pilote militaire n° 9 obtenu le 6 mai 1911 - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

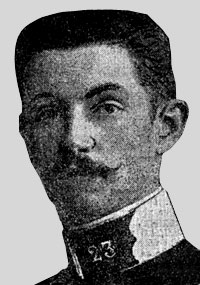

Cne Henri de Noue - Issu du 3ème régiment de Dragons de Nantes - Aérostier militaire du parc aérostatique militaire de la Maison-Blanche de Vincennes - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

LV Hilaire de Vasselot de Regne - Issu du régiment de génie de Versailles - Aviateur militaire - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Sgt Henri Richy - Elève pilote du centre d'aviation de Douai - Brevet de pilote militaire n° 241 obtenu le 2 avril 1913 - Tué au cours de l'accident du Zodiac XIV, le 17 avril 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Après avoir survolé Paris à une grande altitude, le ballon, qui donnait des signes de défaillance depuis Vincennes, était brusquement descendu et avait en partie arraché les fils télégraphiques et les signaux de la voie ferrée près de Rosny-sous-Bois. Poussé par un vent violent d'Ouest, le ballon frôle la cime des arbres près de Nogent. A Fontenay-sous-Bois, l'équipage largue du lest pour regagner de l'altitude. En vain ! La bourrasque le plaque au sol. Au passage, le ballon emporte une cheminée. Après un nouveau lancé de lest et le largage de l'ancre, le ballon reprend un peu de la hauteur. Arrivé à 250 m d'altitude, entre la Malhoue et Noisy-le-Grand, le Zodiac se dégonfle brusquement, se replie sur lui-même et s'écrase au sol dans un champ labouré appartenant au comte de Cahen d'Anvers, entre Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne.

Les témoins, arrivés sur place, découvrent une scéne tragique. Les cinq occupants de la nacelle gisent au sol, enchevétrès les uns sur les autres. Le Cne Clavenad, le Sgt Richy et M. Aumont-Thiéville avaient été tués sur le coup. Les deux derniers occupants, qui avaient tenté de monter dans les cordages pour se protéger de la chute, étaient encore en vie. Les deux officiers, grièvement blessés, sont chargés dans une automobile arrivée sur place. Déposés dans une salle de billard d'un café voisin de la gare de Villiers-sur-Marne, ils reçoivent les premiers soins de deux médecins. Ils constatèrent très vite que l'état de santé du Cne de Noue était critique car il souffrait d'une fracture de la colone vertèbrale. Il décédera des suites de ses blessures. Le dernier blessé, le Ltt de Vasselot semble moins atteint car il était toujours conscient. Il est transporté, par ambulance militaire, à l'hôpital Bégin, où il décédera des suites de ses blessures internes, quelques heures plus tard.

L'enquête va montrer que la corde de déchirure avait été volontairement tirée, ouvrant normalement sur plus de 30 cm le panneau de déchirure situé au sommet de l'enveloppe. Cette manoeuvre se fait normalement à un mètre de sol, juste avant l'atterrissage. La corde de déchirure est enveloppée d'une large bande d'étoffe rouge qui la distingue nettement de toutes les autres commandes. La traction de cette corde en altitude provoque la chute certaine du ballon.

Les hypothèses avancées auront été que le pilote a dû demander de l'aide à ses passagers pour maitriser son engin à travers les rafales de vent. Non expérimentés, l'un d'eux a dû commettre une fausse manoeuvre dans le maniement des cordes de commandes, provoquant la chute fatale de l'aérostat.

Accident d'avion au camp de Mailly :

Le 20 avril, un biplan affecté au camp de Mailly, piloté

par le caporal Fouquet est parti en perte de vitesse dans un virage et s'est écrasé dans un bosquet de sapins. Le pilote et son passager, un sergent au service de l'aéronautique, ont été retrouvés évanouis et ont été évacués sur l'infirmerie du camp.

Mort du Ltt René de Blanmont :

Le 21 avril, le Ltt René de Blanmont, issu du 7ème régiment d'infanterie coloniale, décolle de Villacoublay. Après une heure de vol, il revient au terrain et se présente en vol plané pour atterrir. A cet instant, un violent coup de vent survint, mêlé de pluie.

Plusieurs fois, l'aviateur redresse son appareil mais soudain, les ailes se replièrent contre le fuselage, sans doute consécutif à une rupture de haubans. Le monoplan tomba d'une hauteur de 250 mètres et s'écrasa derrière les hangars Breguet.

Le lieutenant, qui n'avait pas attaché sa ceinture, fut précipité dans le vide et tomba à 30 mètres de son appareil.

Très grièvement blessé avec des fractures au crâne, aux deux bras et à la jambe gauche, il expira très rapidement.

Ses obséques ont été célébrées à l'hôpital militaire de Versailles, le 24 avril. Le dernier adieu a été prononcé par le Cne Guyabert, commandant du centre d'aviation de Villacoublay. Il a ensuite été inhumé à Asnières.

Ltt René de Blanmont - Né le 27 avril 1887 - 7ème régiment d'infanterie coloniale - Trois années de service en Cochinchine - Avait passé les 2 premières épreuves du brevet de pilote de l'Aéroclub de France - Ce brevet devait lui être accordé le 21 avril, jour de son décès - Tué au cours d'un accident aérien à Villacoublay, le 21 avril 1913 - Photo "Le Matin " mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Un avion militaire posé par erreur en Suisse :

Un avion militaire français, piloté par le Ltt Edmond Louis Gaubert, s'est posé par erreur sur le plateau de Wavre, près de Neuchâtel (Suisse). Parti d'Is (Ht-Marne), et après avoir fait escale à Dijon, il devait se poser à Belfort. Cependant, complétement perdu dans les nuages, il passa au-dessus des trois lacs suisses de Morat, Bienne et Neufchatel pour se poser à Wavre. Après avoir démonté son appareil, il est reparti par chemin de fer.

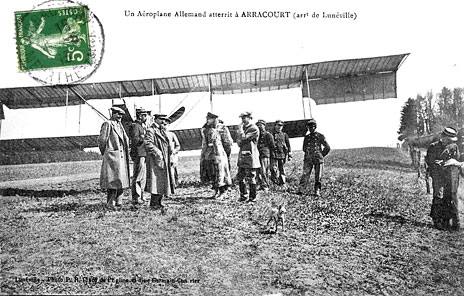

Un avion allemand se pose par erreur à Arracourt :

Le 22 avril, quatre biplans

allemands et un Zeppelin avaient décollé de Darmstadt pour rejoindre le terrain de Metz-Frescaty.

L'un des avions, en panne d'essence, se pose à Arracourt, près de Lunéville (54).

Son équipage était composé du Htm Devall, chef de la section aérienne de Darmstadt et du Ltn von Mirbach du régiment d'infanterie n° 31.

Ces hommes se sont mépris sur leur destination en raison d'une légère brume qui couvrait la région.

Après avoir interrogé les deux officiers allemands et conscient de leur bonne foi, les autorités militaires les ont autorisé à refaire le plein et à continuer leur route vers Metz.

Le biplan allemand posé par erreur près d'Arracourt (54), le 22 avril 1913 - Cartes postales d'époque.

Le général Warin en avion :

Le 23 avril, le général de cavalerie Warin, commandant la brigade de Dragons de Lunéville, est parti pour Nancy, à bord d'un biplan piloté par le caporal Mahieu. Arrivé au-dessus du plateau du Vermois, le caporal se rend compte que le moteur ne fonctionne pas normalement et cogne. Il le coupe immédiatement et descendit en vol plané jusqu'à la côte de Tarbes, sur la commune de Ville-en-Vermois. La culasse d'un des cylindres était fêlée. Le général termina sa route à cheval et le caporal Mahieu par la voie des airs, le lendemain.

L'escadrille Blériot du Maroc Occidental :

Le 25 avril, le comte de Lareinty-Tholozan, qui effectue une période de réserve dans l'aéronautique, a demandé de la faire dans l'escadrille Blériot du Maroc Occidental. Actuellement à Marrakech, il a emmené comme passager le Caïd pacha de Marrakech Hadj Thami Glaoui, puis le caïd Bouhaid Doukkali.

Ltt Antonin Brocard, recordman du monde d'altitude avec 2 passagers :

Le 28 avril, le Ltt Antonin Brocard, du centre d'aviation de Reims, a battu le record du monde de hauteur avec 2 passagers à bord d'un monoplan Deperdussin triplace. Il a atteint l'altitude de 2300 mètres en 1h35mn. Ses passagers étaient le caporal Henriot (mécanicien) et le sapeur Chapat.

L'escadrille du Maroc Occidental :

Le 29 avril, la section d'aviation de Casablanca a couvert 1.300 km en moins de 8 jours, malgré la mauvaise saison qui couvre le Maroc de violents orages et de pluies coupées par des coups de chaleur torride. Parmi ses missions, nous pouvons citer :

- le Ltt Armand des Prez de la Morlais, aux commandes de l'avion biplace en tandem, le "Madagascar", offert par cette colonie à l'armée. Chargé du courrier de la colonne Mangin, il a effectué la liaison Casablanca - Oued-Zem et retour (200 km), puis la liaison Casablanca-Marrakech et retour (400 km).

- le Comte Jules de Lareinty-Tholozan, comme officier de réserve, est allé de Casablanca à la Kasbah-Ben-Admed et retour (160 km), Casablanca-Marrakech (200 km) et a rejoint la colonne mangin à El-Borouj (150 km).

- le MdL Marcel Feierstein a lui aussi fait une liaison courrier avec la colonne Mangin, soit Casablanca-El-Borouj (150 km).

- Le Cne Jacques Balsan (réserve) est arrivé à Casablanca, le 20 avril.

Pour l'instant, tous les avions sont en parfait de marche. La section sera bientôt dotée de Blériot type 1913.

Atterrissage en campagne :

Le 30 avril, reliant Amiens à Rouen, le Cne Jules Aubry a été pris dans un orage. Il a été contraint d'atterrir en catastrophe dans les environs de Formerie. Son monoplan a été endommagé mais le pilote est indemne.

Grave accident à Constantine :

Le 30 avril, les aviateurs militaires réalisaient des démonstrations de vol au-dessus de l'hippodrome de Constantine. Après deux vols effectués par l'équipage Ltt Ernest Reimbert / Ltt Cheutin, l'équipage Ltt Joseph Jolain / Ltt de Mondésir du 3ème régiment de chasseurs décolle. Arrivé à une altitude de 25 m, au moment de virer, l'avion est pris dans des remous. Il occile et s'écrase brusquement. Les aviateurs sont relevés en sang avec plusieurs fractures et des contusions multiples. L'état du Ltt Jolain est celui qui inspire le plus d'inquiétude avec plusieurs fractures aux jambes. Ils ont tous les deux été évacués sur l'hopital militaire de la ville.

Le Ltt Jolain, qui restera handicapé après son grave accident aux jambes, sera fait chevalier de la Légion d'Honneur par le général Leguay, pour sa participation au raid sur Toughourt-Biskra-Constantine, le 2 août 1913.

Un terrain d'aviation à Tours :

Le 30 avril, M. F. Boudet, délégué de la Ligue Nationale Aérienne, avait le projet de créer un terrain d'aviation sur le terrain de manoeuvres du Menneton. MM. Zirnheld et le Cne Charles Marconnet, délégués du Comité National de l'aviation militaire, s'y sont rendus. Ce terrain a été reconnu parfaitement utilisable. L'escadrille du Ltt Maurice Précardin et du Ltt Fernand Campagne y a déjà atterri plusieurs fois. Des travaux d'aménagement vont être effectués et un hangar sera construit en bordure du champ, sur une partie exhaussée et à l'abri des crues du Cher.

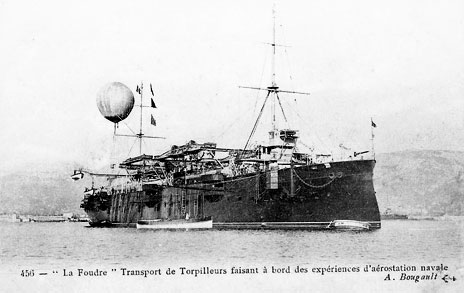

Les hydravions aux manoeuvres navales :

Le 1er mai, le ministre de la Marine a exprimé le désir de voir particpier le plus grand nombre possible d'hydravions pendant les manoeuvres navales, qui commenceront le 10 mai par le blocus du port de Toulon. Le capitaine de Vaisseau Fatou, commandant supérieur de l'aviation maritime va étudier, avec l'aide d'une commission spéciale, le stationnement de ces appareils que possède la marine. Ce sera la première fois que des hydravions opéreront pendant des manoeuvres navales et participeront à la défense des côtes.

L'escadrille du Maroc à Batna :

Le 1er mai, l'escadrille des biplans militaires (HF 20) pilotés par les lieutenants Ernest Reimbert, Cheutin et le MdL Hurard, est arrivée à Batna (Algérie). Ils ont effectué le parcours reliant Constantitne à Batna en volant au-dessus de Lambèse et Timgad. Ils ont été chaleureusement reçus par la municipalité de Batna, ainsi que par les officiers en poste. En outre, on annonce que l'état des lieutenants Jolain et de Mondésir, accidentés hier à Constantine, est maintenant très satisfaisant.

Epreuve du brevet de pilote militaire pour le sapeur Poulet :

Le 2 mai, le sapeur Poulet, de la station d'aviation militaire du Crotoy, a accompli, dans le cadre de la dernière épreuve visant à l'obtention du brevet de pilote militaire, le trajet Beauvais - Boulogne-sur-Mer - Le-Crotoy - Beauvais.

Manoeuvres des cadres à Auxerre :

Le 2 mai, trois biplans militaires, partis de Buc et pilotés par le Ltt Gironne, MdL Carus et le Cprl Frank, se sont posés à Auxerre. Ces aviateurs participeront aux manoeuvres de cadres qui vont commencer dans la région, sous la direction du général Joffre. Dix-sept cents territoriaux sont arrivés, le même jour et campent sur le terrain de manoeuvres de garnison, faute de locaux disponibles.

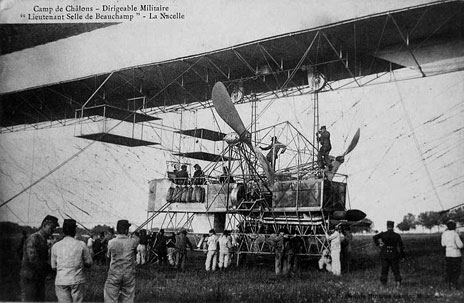

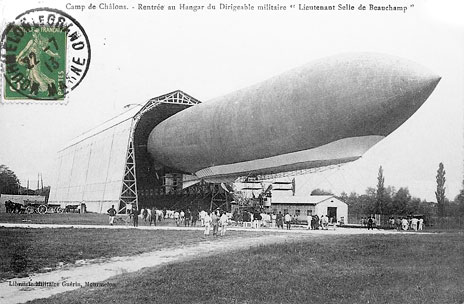

Le dirigeable "Selle-de-Beauchamps" a rejoint Châlons-sur-Marne :

Le 2 mai, le dirigeable militaire "Selle-de-Beauchamp" est parti de Moisson à 7h20, via Lamotte-Breuil, pour rejoindre Châlons-sur-Marne, son port d'attache. Le dirigeable a évolué sur Reims et est arrivé à 10 h pour s'amarrer devant le hangar militaire de Mourmelon-le-Petit, près de Châlons-sur-Marne. L'équipage, entièrement militaire, était composé des capitaines Bois et Balensi, du Ltt Frugier et de 3 mécaniciens.

Vue de la nacelle du dirigeable "Selle-de-Beauchamp" sur le camp de Mourmelon-le-Petit pendant l'été 1913 - Carte postale d'époque.

Rentrée du dirigeable "Selle-de-Beauchamp" dans son hangar du Camp de Mourmelon-le-Petit (près de Châlons-sur-Marne) pendant l'été 1913 - Carte postale d'époque.

Camp de Moumelon-le-Petit - Vue du hangar abritant le dirigeable en service dans ce camp d'entrainement - Carte postale d'époque.

Mort du Sgt Louis Battini à Saint-Cyr-l'Ecole :

Le Sgt Louis Battini, du 86ème régiment d'infanterie et détaché à l'aérodrome de Mourmelon, s'entraînait depuis plusieurs jours au-dessus de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole en vue d'obtenir son brevet de pilote militaire. Il était titulaire du brevet de pilote de l'Aéroclub de France (n° 1263). Le 4 mai, profitant d'une très belle journée sans vent, il avait décollé, aux commandes d'un biplan, pour plusieurs heures de vol au-dessus de Villepreux, de Bois-d'Arcy, du camp de Satory et de Saint-Cyr. A 9h00, un vent violent s'était levé, il avait atterri près de Bois-d'Arcy. A 10h, il était reparti pour Saint-Cyr. Malgré l'augmentation de la vitesse du vent, il redécolla pour un dernier vol. Après avoir viré sur Fontenay-le-Fleury, et passant au-dessus de la ferme de la Maison-Blanche, l'avion fut pris dans des remous. Malgré plusieurs tentatives de son pilote, l'appareil tomba d'une altitude de 150 mètres et s'écrasa. Il était seulement à 1500 mètres du terrain.

Le sapeur Guillien (aérostier) arriva le premier sur le lieu de l'accident. Il n'y avait plus rien à faire pour le Sgt Battini qui avait succombé d'une double fracture du crâne. Le corps de l'infortuné aviateur fut transporté à l'hôpital militaire de Versailles. Louis Battini avait 25 ans.

Le 6 mai, le Cne Etevé, commandant du centre d'aviation de Saint-Cyr prononca son éloge funébre puis son corps fut dirigé sur Saint-André-de-Bozzio (Corse) d'où sa famille est originaire.

Sgt Louis Battini - 86ème régiment d'infanterie - Brevet de l'Aéroclub de France n° 1263 - Brevet de pilote militaire n° 32 en date du 18 août 1911 - Détaché à l'aérodrome de Mourmelon - Tué au cours d'un accident aérien, le 4 mai 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

La seconde sortie du dirigeable "Spiess" annulée :

Le 3 mai, le dirigeable "Spiess", le plus grand des dirigeable français avec 114 m de longueur, n'a pu effectuer sa seconde sortie à partir du terrain de Saint-Cyr-l'Ecole. Avant de sortir l'appareil de son hangar, le moteur fut lancé pour s'assurer de son fonctionnement. Au bout de quelques minutes, un retour de flammes causa une forte détonation et un panache de fumée important. Sans attendre, l'un des aérostiers s'empara d'un sac de lest et couvrit le moteur de sable pour circonscrire l'incendie qui menacait. Tout danger était écarté mais le sable s'étant infiltré dans le carter et dans le mécanisme du moteur, tout vol était maintenant impossible.

L'escadrille de Poitiers :

Le 4 mai, les 5 pilotes (4 officiers et un sergent) actuellement détachés à Poitiers pour effectuer des exercices de lancement de bombes, ont reçu l'ordre de regagner le centre de Versailles. Ils vont participer, avec beaucoup d'autres unités aériennes, à la présentation militaire qui sera faite à l'occasion de la visite du roi d'Espagne, à Villacoublay.

La réserve dans l'aéronautique militaire :

Cette année, 270 réservistes appartenant à d'autres armées, seront incorposés dans le corps des aviateurs pour y effectuer une période d'instruction de 4 semaines. Trente seront instruits comme aviateurs, les autres comme mécaniciens.

Accident à Reims :

Le 7 mai, alors qu'une commision passait en revue des appareils et du matériel, plusieurs aviateurs évoluaient au-dessus du terrain. Parmi eux, le Ltt René Simon, accompagné du sapeur Amyot, enchainait une belle série de virages à seulement 50 m d'altitude. Soudain, on vit le monoplan tanguer, glisser sur l'aile, tomber en perte de vitesse et finalement s'écraser.

Le Ltt Simon souffrait du nez cassé, d'une jambe fracturée et de contusions multiples. Le Sapeur Amyot a été plus gravement touché avec les bras brisés, les jambes fracturés et plusieurs côtes enfoncées. Ils ont été évacués vers une clinique de Reims.

L'aviateur Simon a fait un stage d'un an à l'aérodrome militaire de Reims et participa aux principaux meetings d'aviation en 1910. Il fit de nombreux voyages avec Audemars et Roland Garros en 1911 et 1912, en Amérique. Il fut détenteur de la Coupe Michelin, au Havre, en 1910.

Au même moment, le dirigeable "Selle de Beauchamp" évoluait au-dessus du terrain, à une altitude de 300 mètres, avant de regagner son port d'attache du camp de Mourmelon.

Ltt René Simon, victime d'un accident d'aviation, le 7 mai 1913 - Brevet de pilote militaire n° 199 en date du 21 janvier 1913 - Photo "Le Petit Journal" mis en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Accident sur le terrain d'Aulnoye-lez-Valenciennes :

Un biplan s'est écrasé en atterrissant sur le terrain d'Aulnoye-lez-Valenciennes, le 7 mai. Le sapeur Georges Defourgère (pilote) et le caporal Emile Strohl (passager) ont été légèrement blessés.

Présentation au roi d'Espagne :

Le 10 mai, de nombreux avions se sont envolés devant le roi d'Espagne en visite sur le terrain de Buc. Parmi eux, le MdL Robert Damberville a décollé à destination de l'aérodrome du Madrillet de Rouen, sa ville natale. C'est lui qui inaugurera ce terrain par sa prestation aérienne. Le Ltt Brocas qui représentait le centre militaire de Reims est rentré sans incident, en compagnie de son mécanicien.

Un monument en hommage au Ltt Caumont de la Force :

Le 16 mai, le comité s'est constitué en vue d'ériger un monument à la mémoire du Ltt Jacques Nompar de Caumont-la-Force, tué en service aérien à Buc, le 30 décembre 1910. Le monument sera élevé à Lunéville, ancienne garnison du lieutenant, en bordure du champ de manoeuvre, non loin de l'endroit où il atterrit en août 1910.

De Belfort à Dijon :

Le 16 mai, le Ltt Jacques de Sylvestre (artillerie), aux commandes d'un biplan, a atterri à la Maladière en provenance de Belfort. Il a été reçu par les officiers du 48ème régiment d'artillerie au quartier Junot tandis que son avion a été abrité dans le hangar militaire. Le lendemain, il a observé les manoeuvres de la 30ème brigade d'infanterie et consigné ses observations sur papier. Il a ensuite largué un tube-message contenant ces renseignements sur l'état-major de l'exercice.

Les trains de Cerfs-volants aux manoeuvres navales :

Le Cne Jacques Saconnet et le Ltt Chollet, accompagnés d'une équipe d'aérostiers et de leur matériel de trains de cerfs-volants, doivent participer aux prochaines manoeuvres navales. Le 16 mai, ils viennent d'effectuer une série de tests préliminaires à bord du croiseur cuirassé "Edgar-Quinet" dans les parages des îles d'Hyères. Ils collaboreront, le 19 et 20 mai, au service de renseignements et d'observation pour le forcement du blocus du port de Toulon (le but des manoeuvres).

Train de cerfs-volants du Cne Jacques Saconnet - Carte postale d'époque.

Des accidents d'avions :

Le 19 mai, le Ltt Paul Diétrich a décollé de Reims à destination de Pont-Hubert (Troyes), en compagnie du Ltt Charles Mendès (cuirassiers) et du Sapeur Martin. Au moment de l'atterrissage, le moteur a calé et l'avion a fini sa course en capotant. Le monoplan a été détruit mais heureusement les 3 occupants n'ont pas été blessés. Un autre aviateur, le soldat de 2ème classe Charles Revol-Tissot a détruit son appareil en atterrissant dans un champ gorgé d'eau près de Chailles (Loir-et-Cher). Revol-Tissot est indemne.

Réception d'un triplace destiné à l'aéronautique militaire :

Le 22 mai, le chef pilote de la société Deperdussin Maurice Prévost a effectué, à Reims, la réception d'un triplace militaire Deperdussin. La note officielle de réception stipule que le trajet servant à l'évaluation de la vitesse a été effectué en 24mn51 à l'aller et 11 mn au retour. C'est à bord d'un Deperdussin triplace de ce type que le Ltt Antonin Brocard a battu le record mondial de hauteur à trois, le 28 avril 1913 et le voyage Reims-Lyon à trois, ces jours derniers.

Maurice Prévost, pilote de la société Deperdussin - Né le 22 septembre 1887 - Elève pilote de l'école Deperdussin de Reims-Bétheny - Brevet de l'Aéroclub de France n° 475 en date du 29 avril 1911 - Brevet de pilote militaire n° 38 en date du 26 août 1911 - 3ème du concours militaire de Bétheny en septembre 1911 - Record du monde de hauteur avec passager à 3200 m en décembre 1911 - Remporte la coupe Gordon-Bennett avec 200 km/h, au grand meeting de Reims, le 29 septembre 1913 - Chef pilote de la société Deperdussin - Décédé à Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1952 - Carte postale d'époque.

Le centre d'aviation militaire Blériot de Pau :

Le centre militaire Blériot de Pau, est maintenant définitivement organisé et fonctionne sous le commandement du Cne Brutus Casse, des lieutenants Marie de Malherbe (chef pilote), Léon Brulé, Léon Binda et Louis Roussel. Parmi les nouveaux venus, le capitaine Alphonse Bernard-Thierry, les sergents Henri Moutach et Lattigue ont pleinement réussi leurs premiers essais aux commandes de Blériot à moteur Gnôme de 50 ch. Le lieutenant Guy des Hautschamps et le sapeur Joseph Thoret se livrent à un entrainement intensif. Ils passeront bientôt leur brevet militaire.

Le lieutenant Pierre Sainte-Lague et les sous-officiers suivants : Sgt Maurice Faure, MdL Ferdinand Venson et les sapeurs Paul Vandal, Lucien Jaillet, René Cheveau, Chapelle, Jacques Bisson sont actuellement en formation.

Le Ltt Antonin Brocard, de l'escadrille D 6 de passage à Annecy, le 26 mai 1913 - Carte postale d'époque.

Atterrissage mouvementé :

Le 27 mai, le Ltt Pierre Redelsperger (13ème régiment de Dragons), détaché à l'école d'aviation militaire de Reims, arrivait à Melun. Ignorant où se trouvait le terrain de manoeuvre, il atterrit dans la quartier Pajol, mais géné par des rafales de vent, il dut atterrir à 300 mètres de là, dans un champ d'avoine. Après plusieurs rebonds et s'être accroché dans des fils de fer barbelés, il termina sa course contre un batîment en brique qu'il heurta. Heureusement, le pilote réussit à sauter de son appareil avant la collision et n'a pas été blessé. L'avion a été endommagé au fuselage, à l'aile droite et l'hélice a été détruite.

Le 28 mai, le Ltt Paul Gérard, commandant du centre militaire du Crotoy, décollait, aux commandes d'un biplan, à destination de Saint-Cyr. Surpris par la nuit alors qu'il survolait Pontoise, il n'a pas voulu s'engager au-dessus de la forêt de Saint-Germain et a préféré atterrir dans un champ. Il a pu repartir normalement, le lendemain.

Accident du Sgt Martinovitch :

Le 29 mai, le Sgt Michel Martinovitch, pilote serbe naturalisé Français, affecté au centre d'aviation de Reims, a eu un accident aérien à Cléry, près de Péronne. A cet instant, il effectuait une mission entre Reims et Amiens. Le pilote est indemne mais son avion a été sérieusement endommagé.

Capotage d'un hydravion à Saint-Raphaël :

Le 30 mai, au cours d'un exercice, un hydravion, piloté par le LV André Nové-Josserand, a capoté en rade de Saint-Raphaël à la suite d'un amerrissage raté. L'aviateur de la Marine est indemne. L'appareil, qui a subi des avaries importantes, a été remorqué au port par une vedette à vapeur.

Mort du Jean de Kreyder au camp d'Avord, le 30 mai 1913 :

Le 30 mai 1913, à 16 heures, le Ltt Jean de Kreyder décolle du camp d'Avord, où il est détaché du centre d'aviation de Lyon, pour rejoindre le polygone d'artillerie de Bourges, où il réside. Il devait procéder à des essais de lancement de petites bombes. De 17h30 à 18h00, il procéda à plusieurs largages de bombes devant la commision présidée par le LcL Gaillard-Bournazel. Après avoir redécollé, une grosse tempête se déchaina dans la zone du terrain. Tous les environs, incluant la ville de Bourges, furent pris dans la tempête. Géné par les intempéries qui soulevaient la poussière, il fut surpris par un bosquet d'arbres. Pour l'éviter, il fut un brusque virage trop prêt du sol. Une aile toucha et le Blériot XI s'écrasa et se disloqua. Le pilote, qui n'était pas attaché, fut éjecté la tête la première, au sol. Son avion est tombé à 100 mètres de l'ancienne ferme de François Grange, au milieu d'un champ voisin du polygone, près de la zone militaire.

Les secours arrivés sur place, trouvèrent le pilote encore vivant mais avec de très graves blessures à la tête, dont un enfoncement de la boîte cranienne sur 10 cm. Il ne restait aucun espoir de sauver cet officier qui agonisait. Malgré le déplacement du docteur Demouch qui habitait à proximité, le Ltt de Kreyder décéda quelques minutes plus tard sans avoir repris connaissance.

Le Ltt Jean de Kreyder avait 30 ans. Il appartenait au 54ème régiment d'artillerie et était sorti de l'école de Versailles en 1908. Le 24 janvier 1913, il avait obtenu le brevet de pilote militaire n° 200 et avait été affecté au centre d'aviation d'Avord. Il était ensuite détaché à Bourges pour effectuer des tests de tirs à l'école de pyrotechnie militaire.

Ses obséques ont été célébrées à la chapelle de l'hôpital militaire de Bourges en présence du général Foch, commandant en chef du 8ème corps d'armée, du colonel Renault, directeur du centre d'aviation de Lyon, du LCL Gaillard-de-Bournazel, président de la commission d'expériences de Bourges et du Cne Lebleu, commandant l'école d'aviation d'Avord, le 31 mai.

Ltt Jean de Kreyder - 54ème régiment d'artillerie - Brevet de pilote militaire n° 200 obtenu le 24 janvier 1913 - Détaché au centre d'aviation de Lyon - Tué au cours d'un accident aérien au camp d'Avord, le 30 mai 1913 - Photo collection Killer2lamor que je remercie pour son aide.

Photo du Blériot XI piloté par le Ltt Jean de Creyder tombé au camp d'Avord, le 30 mai 1913 - Carte postale d'époque.

Photo du Blériot XI piloté par le Ltt Jean de Creyder tombé au camp d'Avord, le 30 mai 1913 - Carte postale d'époque.

Création d'un centre d'aviation au Tonkin :

Le 30 mai, le département des colonies décide la création d'un centre d'aviation au Tonkin. Le poste principal sera construit dans les environs d'Hanoï.

L'escadrille du Maroc de Oudjda :

Les troupes marocaines, commandées par le général Alix, viennent de remporter un brillant succès. Cette victoire a été entièrement préparée par les aviateurs du centre d'Oudjda. Depuis une quinzaine de jours, les pilotes ont volé tous les jours au-dessus de la région occupée par les tribus adverses. Ils ont aussi relevé, à l'aide d'appareils photographiques mis en oeuvre par des observateurs, la topographie d'une région inconnue. Ils ont prouvé, grâce à ces missions, le rôle militaire que les avions pouvait avoir lors d'une campagne dans cette région d'Afrique. Les appareils utilisés étaient des monoplans biplaces Deperdussin.

Les mésaventures du Slt Jean Uberthier :

Le Slt Jean Uberthier est sorti du rang (de soldat à officier) et a gagné son épaulette d'officier dans l'aéronautique militaire (Brevet de l'Aéroclub de France n° 1119). En mai 1913, son monoplan prend feu à 1200 m d'altitude alors qu'il survolait la Loire. Il atterrit et pu circonscrire l'incendie de son appareil. Quelques jours plus tard, son avion réparé, il voulu repartir. Cette fois, c'est un fil de commande de vol qui casse et la course de décollage qui se termine en casse avion. Heureusement, il est indemne. Le 2 juin, alors qu'il survolait le village du Mez-de-la-Madeleine à 750 m d'altitude, le culbuteur d'une soupape se brisa. La tige, qui maintenait cet élément, n'étant plus maintenue, a détruit le capot moteur. Le monoplan frôla le toit de la ferme d'Hennepont et termina sa course d'atterrissage sur le dos. Encore une fois, l'officier s'en tira sans la moindre égratignure. Suspectant des sabotages successifs, il demanda que son avion fut inspecté par une commision militaire spécialisée. Deux jours plus tard, le Cne Alexis Duperron, du service technique de l'aéronautique (STA) vint inspecter le monoplan. Il prescrivit les réparations nécessaires et obligea le sous-lieutenant à faire tourner son moteur à vide pendant 3/4 h. Dans l'attente du départ, l'avion a été gardé par un piquet double de Dragons. Il obtiendra plus tard le brevet de pilote militaire n° 340 en date du 22 août 1913.

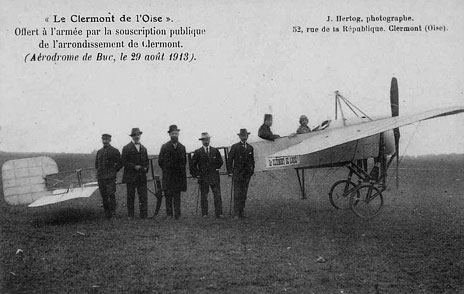

L'accident du soldat Pierre Chanteloup :

Le 3 juin, le soldat Pierre Chanteloup, du 1er régiment de Génie, a décollé, aux commandes d'un biplan, de Saint-Cyr-L'Ecole, à destination du Crotoy. Il devait livrer cet avion au Ltt Gérard, commandant le centre d'aviation du Crotoy. En route, il a été victime d'une légère panne de moteur et a été contraint d'atterrir au Grand Fitz-James, au Nord de Clermont (60). Le lendemain, après avoir réparé, il décolla en direction du Nord. Arrivé au-dessus du village d'Avrechy, son moteur s'arrêta et il dût atterrir au plus vite. Lors de sa finale d'atterrissage, il réussit à éviter des maisons mais fini sa course contre un pommier. Avant le choc final, il réussit à évacuer son appareil, roula au sol sans se blesser. Le biplan, fortement endommagé, n'a pu être réparé sur place et fut conduit à Clermont par camion.

L'accident du Sapeur René Bonnefond :

Le 4 juin, le soldat René Bonnefond (Génie), affecté au centre d'aviation du camp de Châlons, aux commandes d'un biplan, a été obligé d'atterrir près d'Ay, suite à une panne moteur. Au cours de l'atterrissage, l'avion capota, se retourna et fut sérieusement endommagé. Heureusement, l'aviateur a pu se dégager seul et n'a pas été blessé.

Vol de 1340 km pour le Ltt Antonin Brocard :

Le 4 juin, le Ltt Antonin Brocard termine une reconnaissance militaire tout à fait exceptionnelle. Il était aux commandes d'un Deperdussin à moteur Gnôme baptisé "Général Lafayette" offert à l'armée par les galeries Lafayette. Accompagné du sapeur Delage, il a relié en 8 jours Reims - Troyes - Dijon - Grenoble - Chambèry - Annecy - Lyon - Macon - Dijon - le camp de Mailly - Reims. Ce voyage de 1.340 km s'est déroulé sans incident. Cet officier s'était déjà illustré au cours des grandes manoeuvres de 1912, lors de plusieurs missions entre Reims et Buc avec 2 passagers et pour finir, en battant le record du monde avec 2 passagers à l'altitude de 2.300 mètres, le 28 avril 1913. Le Ltt Antonin Brocard, chef pilote du centre d'aviation de Reims, a toujours été fidèle aux avions Deperdussin. Il a obtenu le brevet de pilote militaire n° 123, le 6 juillet 1912.

La TSF dans les avions :

L'aéronautique militaire a entrepris l'installation de la TSF à bord de ses avions, dont la valeur comme appareils de reconnaissance sera ainsi considérablement augmentée. Les premiers essais viennent d'être effectués à Buc par le Cne Antonio Denys de Lagarde et du Ltt Paul Dietrich, à bord de leur Deperdussin biplace à moteur Gnôme.

L'accident du Ltt Escault :

Le 5 juin, le Ltt Escault (artillerie), affecté au centre d'aviation de Chalais-Meudon, a effectué un atterrissage difficile avec son monoplan au hameau de Léry, commune de Vineuil (Loir-et-Cher). L'aéronef a été ramené sur les terrains de la Boire, à Blois. Le lendemain matin, après que l'hélice ait été changée par les mécaniciens, il décida de décoller malgré un vent violent qui couvrait la région. Dès qu'il fut en l'air, son avion fut violemment secoué, piqua du nez et vient s'écraser sur le terrain sablonneux de la Boire. Sous le choc qui fut violent, la nouvelle hélice se brisa, le train d'atterrissage et une aile furent sérieusement endommagés. Cette fois, le monoplan fut démonté et embarqué à la gare de Blois à destination de Chalais-Meudon. L'officier n'a pas été blessé.

Le centre militaire Borel de Buc-Châteaufort :

Le 5 juin, le Ltt François de Vergnette de Lamotte, commandant du centre Borel de Buc-Châteaufort (Yvelines), a décollé dans la soirée à destination du camp de Mailly. Il doit relier Dijon - Belfort - Epinal et Nancy. Le Ltt Franck Delanney est rentré de Mourmelon, le Ltt Ferdinand Pégat est parti en direction de Rambouillet. Au-dessus du terrain, les sergents Alfred Clamadieu, Georges Benoist et Armand Pinsard effectuent des vols en altitude.

Sgt Alfred Georges Clamadieu - Né le 23 avril 1884 à Bussac (16) - Breevt de pilote militaire n° 270 obtenu le 24 mai 1913 - Pilote du centre d'aviation militaire Borel de Châteaufort (76) - Pilote de l'escadrille BO 9 puis BL 9 - Tué au combat, en compagnie du Cdt Emile Reymond, dans les environs de Limey (54), le 22 octobre 1914 - Leur Blériot XI-2 a été touché par l'infanterie allemande - Posé entre les lignes belligérantes, Clamadieu a été tué par balle près de l'avion et Reymond, grièvement blessé d'une balle aux reins - Il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Toul, le même jour - Carte postale d'époque.

L'école d'aviation militaire d'Etampes :

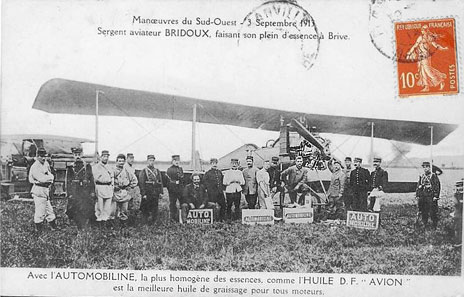

Le 5 juin, le Sgt André Bridou, affecté à l'école d'Etampes, a accompli, aux commandes d'un Breguet U 3 à moteur Salmson système Canton-Unné, une mission sans escale de 230 km sur le parcours Châlons - Mourmelon - Reims - Sissonne - Camp de Mailly. Il faisait équipage avec un officier observateur pour ce vol. D'autre part, le Ltt Henri Sensevez a relié Villacoublay - Châlons à bord d'un Breguet à moteur Salmson. (voir la carte postale qui est consacrée au Sgt Bridou pendant les Grandes Manoeuvres de 1913)

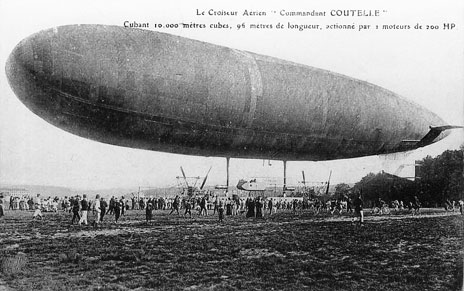

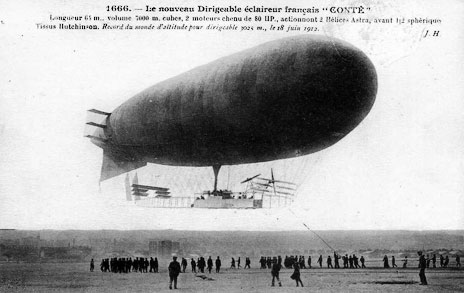

Le dirigeable "Commandant Coutelle" bat le record de vitesse :

Le 5 juin, le dirigeable "Commandant Coutelle" a réalisé un vol d'essai de vitesse et a battu à cette occasion, le record de vitesse de tous les dirigeables militaires français. Il avait à bord 16 personnes, le comte de La Vaux pilote, M. André Schelcher, les Cdt Nizart et Perreau, le Capitaine de Vaisseau Noël, les capitaines Marotte, Demange, Jayet, le Lieutenant de Vaisseau Dutertre, le Ltt Caussin, M. Maurice Vernes, M. Montrie secrétaire de la légation du Siam et quatre mécaniciens.

Le dirigeable "Commandant Coutelle" a battu le record de vitesse des dirigeables militaires français avec 16 personnes à bord, le 5 juin 1916 - Carte postale d'époque.

Le lieutenant Ulysse Lalanne muté au Maroc :

Le 6 juin, le Ltt Ulysse Lalanne est muté au centre d'aviation marocain d'Oudjda. Il emmène avec lui 2 Duperdussin monoplaces qui vont renforcer cette unité. Cet officier a participé aux grandes manoeuvres de 1912. Il appartenait à l'escadrille Duperdussin de Maubeuge. Il avait effectué des tests de lancement de bombes qui lui avait valu les félicitations du général Desaleux, gouverneur de Maubeuge. Un autre officier pilote de Maubeuge, le Ltt Victor Radisson ira le rejoindre, à partir du 4 décembre 1913.

Deperdussin T modèle 1912 n° 16 baptisé "Général-de-Coëhorn" de l'escadrille D 4 stationnée sur le terrain de Maubeuge - Tous les Deperdussin T et TT de cette unité portaient un nom de baptème - Le pilote est le Ltt Ulysse Lalanne - Carte postale d'époque.

Ltt Ulysse Lalanne pose aux commandes d'un Deperdussin modèle 1911 pendant sa formation de pilote militaire à Reims en juin-juillet 1912 - Né à Pamiers, le 7 août 1887 - Engagé à l'école spéciale de St-Cyr à compter du 1er octobre 1905 - Admis à la 90ème promotion "La dernière du Vieux Bahut" - Nommé Caporal, le 8 avril 1906 - Nommé Sergent, le 5 novembre 1906 - Nommé Sous-Lieutenant, le 24 septembre 1907 - Affecté au 24ème régiment d'infanterie coloniale stationné à Perpignan à compter du 9 octobre 1907 - Affecté au 2ème régiment de tirailleurs Tonkinois à compter du 21 février 1909 - Affecté à la 3ème compagnie de Sept Pagodes, le 1er avril 1909 - Nommé Lieutenant, le 25 septembre 1909 - Détaché à l'école des sous-officiers indigènes de l'Indochine à Haiphong, le 1er janvier 1910 - Affecté au 8ème régiment d'infanterie coloniale, le 11 mars 1910 - Retour vers la France à bord du courrier "Le Tonkin" du 11 mars au 10 avril 1911 - Affecté à la 4ème compagnie du 8ème régiment d'infanterie coloniale, le 11 juillet 1911 - Affecté à l'état-major au dépôt des isolés coloniaux Sainte-Marthe de Marseille, à compter du 21 novembre 1911 - Détaché au service de l'aéronautique militaire à compter du 21 novembre 1911 - Affecté au 25ème bataillon d'Aérostiers de Versailles - Elève pilote à l'école de pilotage de l’aérodrome Deperdussin Reims-Champagne à partir de mars 1912 - Brevet de pilote de l'Aéroclub de France n° 859, en date du 3 mai 1912 - Brevet de pilote militaire n° 128 obtenu à l'école de Reims, le 13 juillet 1912 - Participe au sein de la 3ème escadrille de réserve Deperdussin aux Grandes Manoeuvres de Touraine du 11 au 17 septembre 1912 - Placé en position de Hors Cadre, détaché au service de l’Aéronautique Militaire, par décret du 24 septembre 1912 - Pilote de l'escadrille D 4 à compter du 16 novembre 1912 - Désigné pour le 2ème groupe aéronautique de Maubeuge, le 1er janvier 1913 - Affecté au 1er groupe aéronautique au centre d'aviation d'Oudjda du 24 mai 1913 au 24 juillet 1914 - Pilote de l'escadrille MF 33 du 2 octobre 1914 au 3 mai 1915 - Chevalier de la Légion d'Honneur, le 24 novembre 1914 - Commandant de l'esacdrille MF 55 du 3 mai 1915 au 15 mai 1916 - Nommé Capitaine, le 5 mai 1915 - Nommé Adjoint tactique au chef de secteur aéronautique de la Vème armée, à compter du 15 mai 1916 - Affecté à la 6ème armée comme commandant de secteur en juin 1916 - Affecté au cabinet du Sous-secrétariat de l’Aéronautique Militaire et Maritime à compter du 20 novembre 1916 - Nommé Chef de Bataillon à titre temporaire, le 20 octobre 1917 - Nommé Chef adjoint du chef de cabinet du sous-secrétaire d’État à l’Aéronautique militaire et maritime, le 23 novembre 1917 - Croix de Guerre 4 palmes et une étoile de vermeil - Nommé Promu Chef de Bataillon à titre définitif, le 25 mars 1919 - Affecté à l’Organe de Coordination Générale de l’Aéronautique comme chef du 1er Bureau du 13 juin à septembre 1919 - Admis à la 2ème promotion de l’École supérieure de Guerre à compter du 4 novembre 1919 - Hospitalisé à l’hôpital militaire de Toulouse, le 22 septembre 1920 - Sorti de l’hôpital de Toulouse et évacué sur le sanatorium de Gorbio (Alpes-Maritimes), le 6 décembre 1920 - Décédé à l'hôpital complémentaire de Menton (13) des suites d'une tuberculose pulmonaire ouverte, le 17 décembre 1920 - Ulysse Lalanne repose au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse - Photo mise en ligne sur le site Gallica de la Grande Bibliothèque de France.

Liste des pilotes du centre d'aviation d'Oudjda au Maroc dans l'ordre d'arrivée :

Cne Robert Jeannerod - Chef du Centre d’Aviation du Maroc Oriental du 27 juillet 1912 au (entre le 4 et le 8) août 1914 -

Ltt Jules Bruncher du (23 ou 24) novembre 1912 au 6 novembre 1913 -

Ltt Auguste Souleillan du (1er ou 8) février 1913 au 24 septembre 1913, date de son décès -

Ltt Ulysse Lalanne du 9 juillet 1913 au 23 juillet 1914 -

Ltt Lucien Magnin du 23 novembre 1913 au XX août 1914 -

Ltt Victor Radisson du 12 janvier 1914 au (entre le 4 et le 8) août 1914.

Les manoeuvres navales à Toulon des 7 et 8 juin 1913 :

Pour la seconde fois, les avions ont pris part aux manoeuvres navales qui se sont déroulées au large de Toulon. Les avions et les dirigeables étaient destinés à jouer des rôles bien différents. Les premiers ont été employés aux missions d'éclairage et de reconnaissance des forces adverses et les seconds, succeptibles de voler plus loin et plus longtemps, ont mené des attaques avec la possibilité de lancer des bombes.

Plusieurs modèles d'avions ont été employés, soit basés à terre équipés de roues et en version hydravion, équipés de flotteurs. Ils ont permis d'augmenter le rayon de surveillance d'une centaine de kilomètres et de faciliter par beau temps, le repèrerage les sous-marins et les mines flottantes.

Hydravion Nieuport évoluant au-dessus de sous-marins pendant les manoeuvres navales au large de Toulon, les 7 et 8 juin 1913 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Hydravion Henri Farman amerrissant dans la rade de Toulon, pendant les manoeuvres navales, les 7 et 8 juin 1913 - Photo mise en ligne par le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.

Accident d'un avion du centre d'aviation d'Epinal :

Le 18 juin, un avion militaire piloté par le Ltt Jean Personne, affecté au centre d'aviation militaire d'Epinal, a capoté à l'Hôpital-le-Mercier, près de Paray-le-Monial, à la suite d'une panne moteur. L'officier a été gravement blessé et a été transporté dans une maison voisine où un docteur a effectué les premiers soins.

Accident d'un biplan du camp de Châlons :

Le 18 juin, un biplan militaire, qui se rendait du camp de Châlons au camp de Sissonne, s'est écrasé dans les environs de Branscourt. L'équipage était composé du Sgt Vandel et du sapeur Stobaker qui ont été blessés. L'appareil a été détruit.

Mort du Sapeur Marcel Debever :

Le 18 juin, le Sapeur Marcel Debever, affecté au centre d'aviation militaire d'Etampes-Villesauvage, évoluait en compagnie de deux camarades, au-dessus du village d'Etampes à l'altitude 1.000 mètres. Alors qu'il revenait au terrain pour atterrir, son avion, qui était encore à 600 m d'altitude, piqua du nez, plein gaz moteur. N'ayant pas réussi à empêcher la chute folle de son avion, il sauta la tête la première alors qu'il n'était plus qu'à 10 mètres du sol. Le biplan s'écrasa et se disloqua. Marcel Debever, qui n'avait que 22 ans, a été tué sur le coup. Son corps a été ramené à l'hôpital d'Etampes. Ses obsèques ont été célébrées, en présence des colonels Bouttiaux et Romazotti, des capitaines Voisin, Etevé, Bertin, du Ltt Massol, commandant du centre d'aviation militaire d'Etampes, en l'église Notre-Dame, le 20 juin 1913.

Monument érigé à l'endroit de la chute de l'avion du Sapeur Marcel Debever au sud-est de Ville-Sauvage - Photo Claude Dannau que je remercie pour son aide.

Détail du monument érigé en hommage au Sapeur Marcel Debever - Il se situe dans un bois, au sud-est de Ville-Sauvage - Photo Claude Dannau que je remercie pour son aide.

Exercice sur l'aérodrome militaire de Buc :